TOEICが新形式になってからすでに8年以上が経過し,その間に出版された定評あるリスニング教材を,結構な数こなしてきました。

結果,わかったことは「どの教材も基本方針に大差はなかった」ということです。

レイアウトや解説の詳しさの点で多少の相性問題が発生する可能性は否定できませんが,TOEICスコアの半分を占めるリスニングセクションを攻略する目的で書かれた参考書は1冊買えば十分で,あとはその方法論を模試で実践して場数を踏むことに徹するというのが,当サイトが出した結論となります。

そこで,今回の記事では,私がこれまでにレビューした教材の内容や実際の体験をもとに「リスニングセクションの解き方」についてまとめてみることにしました。

リーディングよりも高得点が狙いやすいセクションであるため,当記事の内容を参考に,ぜひとも満点を狙っていただけたらと思います。

もくじ

TOEICのリスニングセクションについて

リスニングセクションの時間配分については以下の記事にまとめたので,当記事ではそれ以外の内容を扱います↓

100問を45分(回によっては46分や47分の場合もあり)で解くことになりますが,すべての問題は同じ1問としてカウントされ,配点が他よりも高く設定されている問題は存在しません。

どんなに難しい問題に正解できても,簡単な問題を1つ落としてしまえば同じ結果になります。

リスニングセクションの構成ですが,Part1が6問,Part2は25問,Part3は39問,Part4が30問の計100問となっていて,495点が満点です(5点刻みで算出されます)。

このときの採点ですが「1問5点」のような単純なものではなく,複数間違えてしまったところで満点を取れることもあるのですが,簡略化して「1つ間違えたら5点減点される」くらいの意識で臨んでしまって構いません↓

リスニングセクションですが,2025年3月実施の公開テストの総合結果をみると,平均スコアは326.7点となっており,受験者の7割弱が246.5点~406.9点の範囲に収まっていました。

470点以上を取れると上位5%以内に入ることができますが,平均スコアについて詳しくは日本人のTOEIC平均スコアと目標点のまとめを参考にしてください。

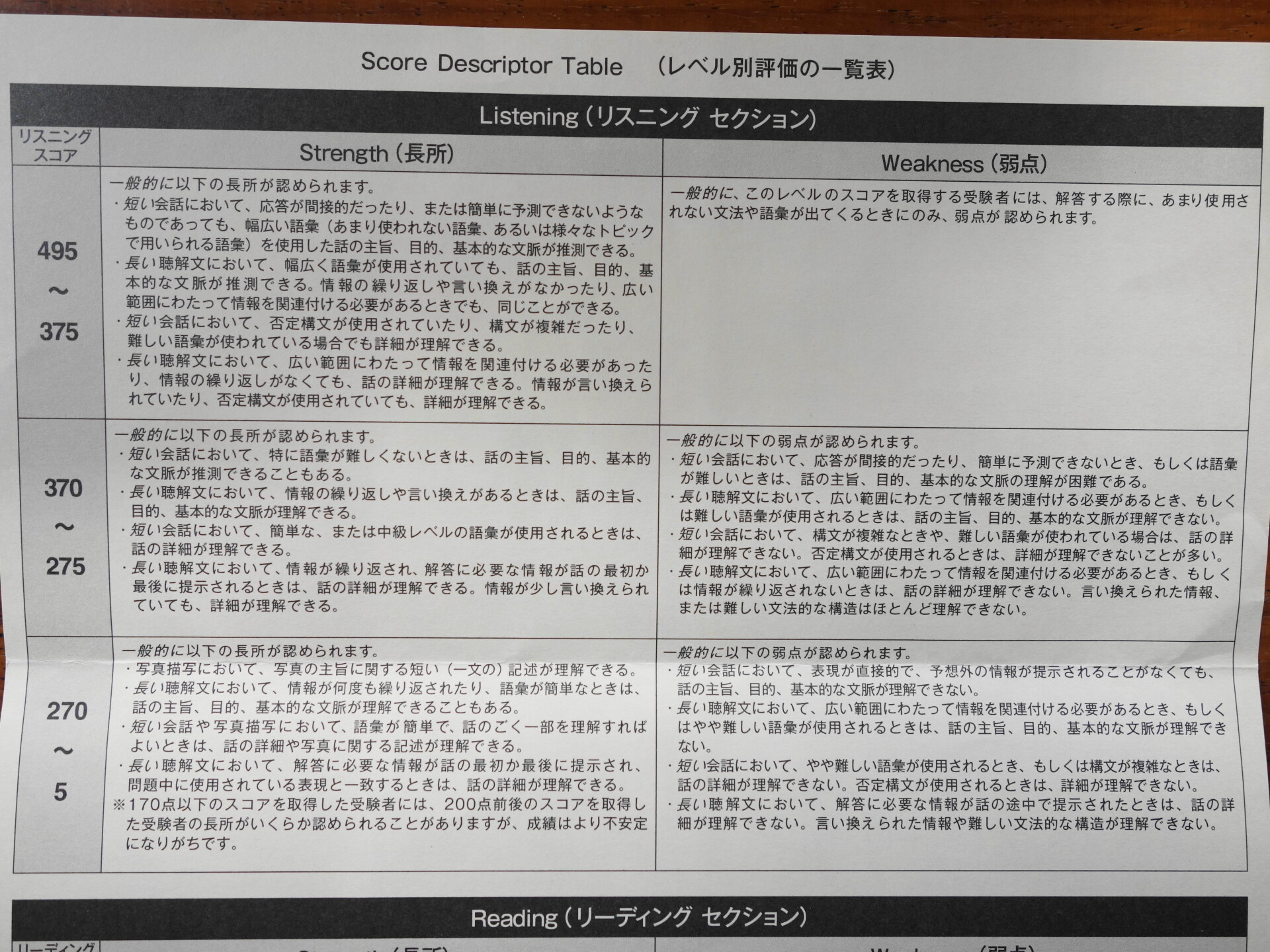

なお,リスニングスコアを3つの層に分ける場合,375点や275点が境界の目安になりますが,それぞれの層の長所と短所は以下のようになります↓

リスニングセクションの問題形式について1つ重要なことを述べると,本番の音声は米国の話者によるものだけでなく,英国やカナダ,そしてオーストラリアの話者のものも含まれるため,訛りがある発音が多くの受験者を苦しめることを忘れてはいけません。

今はだいぶ少なくなりましたが,使う教材の種類によっては米国の話者のみが話しているものもあり,その場合は本番で,米国以外の話者の英語が聞き取れずに焦ってしまうことになるでしょう。

ある意味,リスニング攻略法の最初の1歩は,国ごとの英語訛りに慣れることであると言っても過言ではありません。

例えば,「花瓶」という意味のvaseという単語は米国話者は「ヴェイス」と読みますが,イギリス人の話者の発音は「ヴァーズ」です。

次章からはパートごとの解き方のコツをみていきますが,それぞれのコツの後にカッコ書きした数字(1~3)は,その攻略法について触れている教材を表します。

教材は,当記事の最後に「参考文献」としてまとめているので,より深く学びたい方は確認してみてください。

Part1の解き方

Part1の特徴

1枚の写真に対して4つの短い説明文が1度だけ放送されます。写真を最も適切に描写しているものを選びましょう。説明文は印刷されておらず,全6問は全パートの中で最も少なく,負担をあまり感じることなく取り組むことができます。新形式になってからは難問が出題されることも稀となり,選択肢は明確に発音されて聴き取りやすいでしょう。

TOEICのPart1の解き方ですが,以下のようなコツが知られています↓

人の動作や身に付けているもの,物の位置などをあらかじめチェックしておき,どのような設問が来るか予想しておくことが重要です。

人数は何人いるのか,そして周辺にある物はどのような状態になっているかなど,細部にまで目を配ります。

目立つ物があっても,その影についての描写やそれと異なる地味な家具についての記述が正解になることがあります。

上の攻略法は「あえて,何が問われるのかを予想しない」という,一つ前に紹介した方法と対立する真逆の考え方です。

よって,絶対的なルールを1つ設定するのではなく,柔軟に構えられるようにするとより良い結果に繋がります。

Part1でよく出てくる単語のうち,意味が難しいと思われるものをいくつか挙げてみると,「prop(支える),stack(積み重ねる),side by side(並んで),lawn(芝生)」となります。

上に示した単語や熟語のうち,意味がわからないものが1つでもあれば,語彙力が不足していることは明らかですので単語帳を使うか,Part1の問題を解いていて出会った未知の単語を自作のリストにまとめるようにしてください。

このとき,発音も同時に覚えるようにすることが重要で,そこまでやらなければ,放送された音を頭の中で単語に変換することができません。

発音記号が読めない方はカタカナで構わないので,聞こえた音をそのまま書くようにしてください。

「have been+過去分詞」と「be being+過去分詞」の形は特によく出題されますが,動作が完了しているのか進行中なのかを判別できる重要な表現とされます。

両者とも,意識して練習を積むようにすればきちんと聞き取れるようになるので,出てきた時に迅速に反応できるようになりましょう。

なお,後者の「受け身の進行形」について忘れているような方は,英文法をしっかり学ぶようにしてください。

果物や乗り物の名前(例:リンゴや車)はそれぞれproduce(農作物)やvehicle(乗り物)と言い換えることができますが,このように具体的な名称が抽象的な言葉に言い換えられ,それが正解になることがあります。

逆に,放送された英文にcoffeeが出てきた場合の選択肢にcopyのような似た音があるときは,それが不正解であることが多いです。

こういった豆知識も,答えに迷った際に案外役立つように思います。

この攻略法は,動詞だけでなく前置詞の区別も重要だということを示しています。

これはPart3に図が出てきたときにも役立ちますが,「beside=のそばに」や「across from=の向かいに」など,すぐに頭にイメージが浮かぶ状態にしておきましょう。

解答用紙の選択肢を1つずつ確認していく際,これだと思った選択肢が見つかったところで鉛筆を止めておくようにし,全部を聞き終わった時点で鉛筆が止まっているマークを塗りつぶすテクニックです。

もしもこれをしていなければ,最悪,どの選択肢が正解だったかを忘れてしまう可能性がありますし,今鉛筆を置いている選択肢よりも確からしい答えが後で出てきた際は,消しゴムを使わずに済みます。

Part1は確かに聞き取りやすく問題数も少ないのですが,簡単かと言われれば決してそのようなことはありません。

超難問はないですが「高スコア取得者でも1~2問は間違えることがある」という事実を知っておくと,何だか難しいと感じられる問題があっても,「これは上級者でも間違い得る問題だから解けなくてしょうがない」と切り替えられ,そのショックの影響を以降に引きずることなく進んでいけるでしょう。

Part2の解き方

Part2の特徴

流れる質問に対して適切な答えを3つの選択肢から選びます。質問も返答も英語で読まれますが,問題用紙には,指示文以外が一切印刷されていないことに注意してください。Part1とは打って変わって,いきなり本格的なリスニングがスタートするので,面食らってしまう受験者も少なくありません。とはいえ,リスニングセクションで唯一の3択問題で,質問や発言は短いため,対策すればすぐにできるようになるのがこのパートの特徴とされます。実力差がスコアに表れやすいPart2ですが,25問すべてに集中力を切らさず聴くようにしましょう!

早速,TOEICのPart2の解き方のコツをみていきます。

連続して答えに自信を持てなくなると途端に焦ってしまい,Part1以上に失点が連鎖してしまうのが本パートの怖いところで,3つの選択肢を聞き終わった段階で,どの選択肢も答えに思えないことが往々にしてあります。

そんなときに長考しても正しい答えは導けないので,適当にマークするようにしましょう!

少なくとも,2つに絞れた時点で,勘で解くよりも正解できる確率は上がっています。

逆に,Aが明らかに正解だとすぐにわかったら残り2つの選択肢はややリラックスして聴くようにするなど,メリハリを付けることによって集中力を保ちやすくなるはずです。

一例を挙げると,「Could you ask me a favor?」と聞いて,「お願いがあるのですが」とすぐにわかることが大切です。

「Could you~?」といった「依頼」に対する答え方(SureやI'd love toなど)に加えて,問題演習を通して出会った頻出の英単語の理解も深めておきましょう。

「どっちが好きですか?」と尋ねられた際,「どっちも嫌い」という答えは予想外のものと言えるでしょう。

他にも「相手先にメールを送った?」という質問に対して,「今から送るところさ」といった返答を選んだり,Whyで始まる疑問文に対して普通の文で答えるもの(例えば,「電車がまだ来ていないのはなぜか」という問いに対し,「雨の日はよく遅れます」と答えるもの)は難しい問題です。

そのような,日本語で聞いても答えに迷うような返答が多く見られるため,なるべく多くの問題演習を解くようにしては多くの返答パターンについて学び,予想できる答えの幅を広げましょう。

ちなみに,このような問題は参考書だと「そらしの問題」だとか「距離感がある応答」などと呼ばれることがあります。

似た音を聞き分けたりWH系の疑問文の出だしの音をしっかり聞き取ったりするために,純粋にリスニング力を高めておく必要があるのは当然のように思えますが,そういったものほど軽視しがちです。

参考書を読んでいると,WH系の疑問詞で始まる問いかけがPart2の半数近くを占めているというデータを見つけました(3)。

そもそも,「自分が発音できない音は聞き取れない」という原則があるので,音声変化やスピーキングのトレーニングができるリスニング教材を使って学ぶのがおすすめです。

こういった英文に出会ってやや考え込んでしまった結果,文章全体の意味を理解できず,質問にも当然答えられずに混乱してしまうことがよくあります。

YesやNoの返答がどのような意味になるか瞬時に判断できるようになる他,付加疑問文に精通すると,時制や主語の確認がしやすくなるので,こういった形式の問題に慣れておきましょう。

Part3の解き方

Part3の特徴

会話が1度だけ放送され,そのあとに設問が続きますが,会話自体は印刷されていません。問題用紙に書かれた設問と4つの選択肢を読んで適切な答えを選びましょう。全部で13題,計39問からなります。

どの参考書にも必ず書いてあるのがこの「先読み」のテクニックです。

Part3以降は,図表問題を含め,すべての問題において先読みするようにしましょう。

しかし,先読みの範囲を質問文だけに留めるのか,それとも選択肢まで全部読むかについては,著者によって意見が異なります。

中には,「場所や時間を問われるもののみ選択肢まで読め」といった指導をしている参考書もあるくらいです。

ちなみに,3つ目の設問の音声が流れたときにはすでに次の設問の先読みに入っておくといったリズム感が大切で,いったん決めたペースを本番まで崩さないようにしましょう。

そのためには,日ごろから本番形式の模試で練習を積み重ねておく必要があります。

シチュエーション別にどのような展開になるかを知っておくことで,本番で話の流れが読めるようになるはずです。

スケジュールや申し込みの変更を始め,会社や社員同士,またはお店とお客のやり取りなどは題材として適しています。

いったん慣れてしまうと,設問で狙われる位置,例えば,電話の留守番メッセージであれば目的が冒頭で述べられるなどの構成が自ずとわかってくるものです。

これは図表問題にも当てはまり,細かい情報よりも文章の流れに重きがあるPart3では大変有効な解き方となります。

もっとも,細かい情報を聞き取るべきもの(イベントの日時など)や全体に散らばるヒントから推測できるもの(話し手の職業など)もあるので,1つの質問内容ばかりを気にしてしまって他の問題のヒントを聞き逃すことがないようにしてください。

ヒントとなる文を言っているのが男性であるか女性であるかについては,設問の主語(The manかThe womanのどちらで設問が始まっているか)と一致していることが多いので,性別と主語に意識を向けることがコツです。

なお,この方法は会話に参加する人数が3人であってもうまくいくことが多いので,絶対ではありませんが試してみる価値はあります。

会話の最初の部分に1問目の答えが,そして真ん中部分に2問目の答え,そして最後に3問目の答えが出てくることが往々にしてあるので,このことを知っておけば,たとえ音声の最初を聞きそびれてしまっても「2問目と3問目だけは正解しよう」などと気持ちをリセットすることができるでしょう。

なお,1問目のヒントが後半にも登場し,後から正解にたどり着けることも無きにしも非ずなので,決して諦めないでください。

3人による会話や意図問題(implyが出てくる質問)は解くのに時間がかかる上,悩み抜いた末に出した答えが不正解であることも少なくなく,高スコアを目指す方であっても,とりあえずでマークして他の設問に集中した方が良い結果に繋がる場合があります(新形式になって初めて登場した問題です)。

これは,先読みと聞き取りに集中するため,マークシートの色塗りはせずに線を引くか少し塗る程度に留めておくことで,問題に集中できる時間を増やすテクニックです。

実際に塗りつぶす時間の候補としては,Part3の最後の設問が読まれている時間などを利用するようにしましょう。

私は最初,この方法をバカバカしいと一笑に付して実践していませんでしたが,実際に模試で試してみたところ結果が良かったので,今では毎回本番で使っています。

Part4の解き方

Part4の特徴

アナウンスや電話のメッセージなどの説明文が1回だけ放送され,設問がそれに続きます。説明文は印刷されておらず,問題用紙の設問と4つの選択肢を読んではその中から適切なものを選びましょう。出題形式ですが,会話が10個あり,問題数は全30問です。

Part4の根幹となる解き方はPart3のものと同じです。

定番の展開を伴うストーリーや留守電のメッセージは必ず出ると言われており,「模試をただ解くだけでもスコアアップできる」という意見の裏にはこのような根拠があることを知っておいてください。

これを行うためには,当事者意識を持つことと状況をイメージに変換することの2つが有効です。

自分が当事者である気持ちを持つことで短期記憶に残りやすくなるとされる理由は,まさにメッセージを聴く側になりきるからだと思われます。

英文を聞いている最中は理解できたのに,設問を解く段階になったら覚えていないという悲しい状況に陥らないよう,記憶に留めやすくする工夫は重要です。

例えば,会話の状況を絵のように描き出して,イメージとして記憶に残すことが良い方法の1つとされています。

これは記憶術の担当領域になりますが,いずれにせよ,放送内容を忘れにくくするための工夫については各自が何かしらの対策を考えておきたいものです。

1問目の設問に対して2問目と3問目の設問はヒントの回数が少ないことが多いため,キーワードに注意しながら聞く必要があります。

逆に,そうしたヒントは一瞬しか出てこないので,聞き逃してしまえばもう正解できません。

なお,答えの出てくる順番もPart3のときと同様,順番通りであることが多いです。

リスニングセクションの攻略に役立つその他のコツ

リスニングセクション全体に関わる解き方のコツとして,純粋にリスニング力を高めることが挙げられます。

Part2でも同じことを言いましたが,そもそも音が聞き取れなければここまでに挙げた解き方の多くを実践することができません。

そういった意味で,以下の方法は最も説得力があり,意外と盲点になっているものです↓

正解できていても答えに自信がなかった問題は,10回以上は解き直すように心がけてください。

わかりきった内容であっても,何回かリスニングすることで,音を聞いたときにイメージが浮かぶまでの時間が短縮されたり,単語の意味がより明確になったりする効果があります。

加えて,TOEICのリスニング対策では音法とシャドーイングが鍵で紹介したテクニックを駆使して復習するようにすれば,より効果は高まるでしょう。

Part4を得意にするためには,リーディングセクションのPart7を練習材料にすると相乗効果があると言われています。

というのも,Part4は英文音声の一文が長く話の展開が一貫しているため,速読関連のスキルが直接出来に影響してくるからです。

英文の語順通りに前から訳してはイメージを描く作業が有効だという点も,Part7と類似しています。

そもそも,質問文を早読みする際,速読力がなければ時間的に厳しくなってしまうでしょう。

まとめと参考文献

以上,TOEICのリスニングセクションの解き方について,市販されている教材に載っている知見や,私が実際に試験を受けた経験を踏まえながらまとめてきました。

数多くのコツについてみてきましたが,これらの方法を全部完璧にして身に付けてほしいとまで言うつもりはありません。

もちろん,多くをものにするに越したことはありませんが,模試を活用して実践してみては,自分に合った方法を1つでも多く取り入れるところから始めてみてください。

一般的にはリーディングよりもリスニングの方が点数を伸ばしやすいので,「高スコア取得のためにはリスニングセクションで満点を取得する」というのが常識となっています。

是非,今回の解き方のコツを参考に,土台となるリスニング力を伸ばしていただけたら幸いです。

なお,2016年にTOEICの問題が新形式に変更されてから,問題の構成が変わったことはもちろん,それまでのTOEICよりも難しい問題が増えてきたように思います。

そのためにも,最新の出題傾向を踏まえた教材で勉強してください。

なお,当記事で引用した書籍は以下の3冊です↓

当記事の参考文献

リンク先は私のレビュー記事になりますが,これらについて簡単に解説しておくと,1冊目は関正生先生の著書で,スタディサプリのパーフェクト講義でも同じ内容を動画で学ぶことが可能です↓

2冊目は,著者がTOEIC講師歴20年の経験を生かしてあまり他に類をみない切り口で解説しているもので,特にPart2の解説が秀逸でした。

質と量にこだわり,公式問題集よりも本番に近い難易度で,模擬試験5回分のセットが用意されているのが,3に挙げた精選模試の良いところです。

上で挙げたリスニングのものの他に,リーディング用のものもあります。

また,今回の記事で挙げたサンプル問題は,公式問題集に載っていたものを用いました↓

新形式問題に対応した公式問題集は複数冊が発売になっていますが,私が上の記事でレビューしたVol.3はリスニングスコアが300点前後の方におすすめです。

総合スコアにして800点以上を目標にする方はTOEIC L&R 800+がおすすめで,中上級者向けの攻略法を学ぶことができます。

最後までお読みいただきありがとうございました。