TOEICの公式問題集のような模試を最大限活用できている人はあまり多くありません。

問題を解き終わったら解答と照らし合わせながら丸を付け,間違えた部分の解説を中心に読んでみては「なるほど,そうだったのか!」と理解したら終わりにしているのではないでしょうか。

大変もったいないことに,上のような方法ではTOEIC本番で全く同じ問題が出てこない限りは正解率を上げることができません。

というのも,解説を読んで得られた知識はその問題にしか通用しないことがほとんどだからです。

数千円かけて模試を購入し,わざわざ2時間もかけて解いたのですから,それ相応の見返りを求めなければなりません。

そこで当記事では「TOEIC L&R模試の結果を正しく分析し,今後の学習に生かしていくための方法」を紹介したいと思います。

まずは模試分析に必要となる道具の紹介から始め,その後,詳しい分析方法についてみていきましょう!

TOEIC L&R模試を分析する際に必要なもの

あるTOEIC L&Rの参考書で学んだ攻略法が自分にはどうも合わなかったという経験が私にはよくあり,このガッカリ感は,わざわざ並んだ行列のできるラーメン屋さんがいまいちだったときのそれに似ています。

世の中のレビューの大半がそうであるように,他人の感想というのはあくまでその人にとってのみ正しい真実であり,その人には有効な対策が自分には逆効果になることもあり得るわけです。

つまり自分にとって最高に役立つ知識とは,自分が間違えたか苦手と感じた問題を自らの手で分析することでしか得られません。

このことを,まずはしっかり押さえておいてください。

さて,TOEIC L&R模試を分析するのに必要な道具ですが,以下の3つです↓

- 問題集

- 解答用紙

- 解答・解説

問題集は120分かけて200問を解くフルサイズの模擬試験のことを指します。

TOEICの公式問題集が有名ですが,より安価で売られている他社の模試を使うでも構いません。

ただし,現行の形式に準じたものを用意してください。

きっちり時間を測って2時間休みなく実施することで分析の精度がより高まるので頑張りましょう!

そのときの解答は本番同様,マークシートに直接記入するようにします。

問題用紙に書き込むようではマークミスをしないための練習ができませんし,マークする動作に意外と時間がかかることに気づけないでしょう。

模試は本番にできるだけ近い環境で解くべきで,そのために本番と同じ時間帯で実施したり人が多い自習室で行なったりする人もいるくらいです。

確かに,「今日はPart1だけやってみよう!」などと小分けに時間を設けて解いていくスタイルはスキマ時間を使えるようになる点が優れていますが,それだと以下のような分析ができません↓

- 疲労を感じたときにどれだけ集中力が落ちるのか

- 集中力が切れたときのメンタルへの影響はどうか

- 体調がスコアに影響を及ぼすかどうか

模試を休憩を挟まず2時間ぶっ通しで行うべきと述べた理由は,上のことを知る必要があったからです。

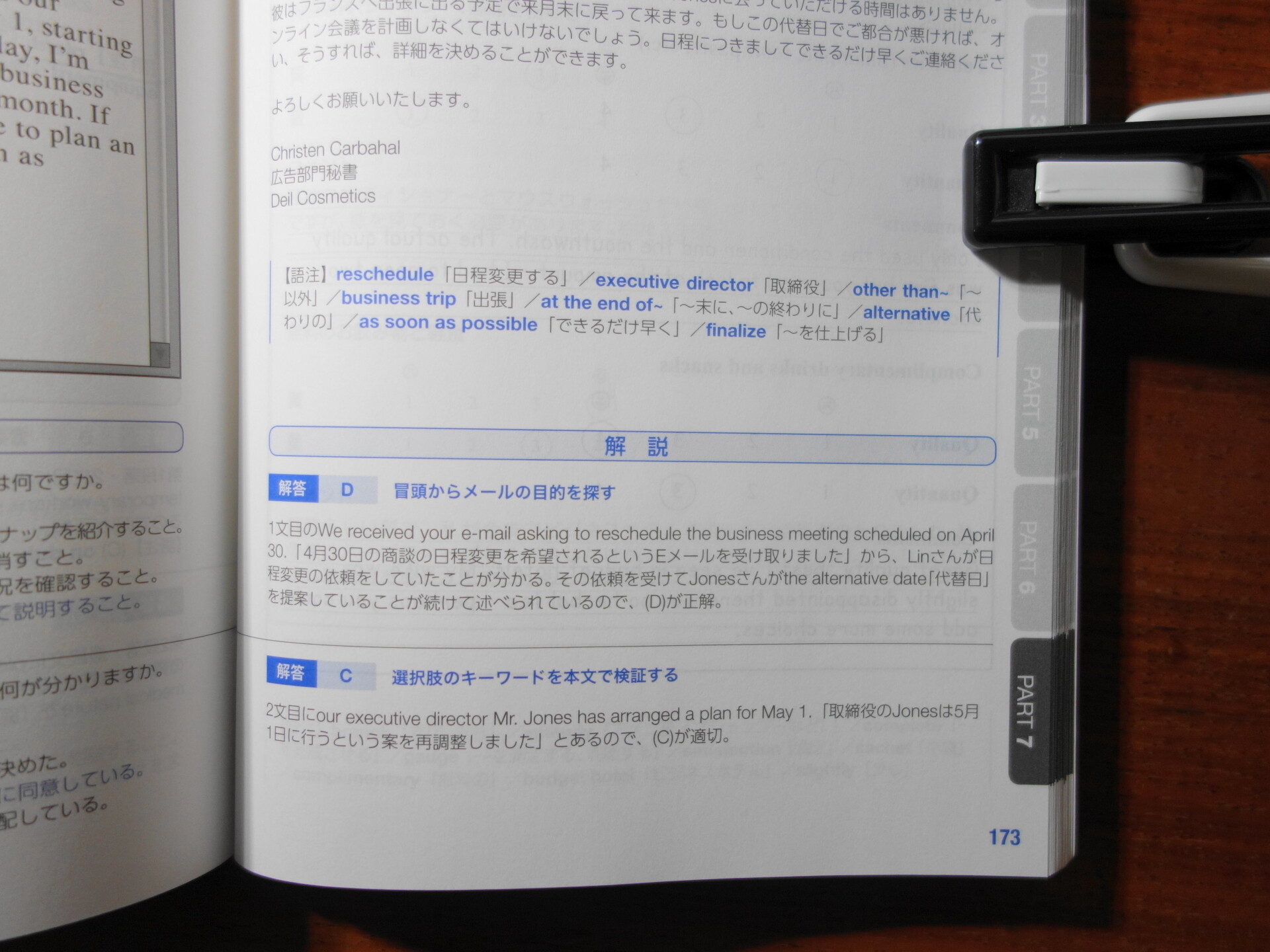

模試を解くにあたって当然ながら解答・解説が必要になりますが,単語や文章の訳だけが載ったものではなく,問題に正解するためのコツまで書かれた分厚いものを使うのがおすすめで,例えばスタディサプリの実戦問題集では全訳や語句のまとめがある他,青文字でコツが書かれています↓

ここまで用意出来たら問題を実際に解き,いよいよ模試分析を始めましょう!

TOEIC L&R全体を大まかに分析する

セクションごとに詳しくみていく前にまずは大まかに分析するようにしますが,ここでは「時間配分・単語・文法・決まり文句」に注目します。

時間の使い方は上手くいったか

TOEICは時間内に最大スコアを取ることが目標です。

時間を無制限にして解いて満点近く取れたとしても,制限時間内で(焦らされた状態で)8割くらいしか取れないのであれば,後者がその人の実力となります。

スコアが低い初心者ほど全問を時間内に解き切ることが難しいでしょう。

リスニングは放送に合わせて完全に決まったペースで進んでいくので時間切れの心配はありませんが,リーディングセクションにおいては,解く順番すら自ら決めることができてしまいます。

あらかじめ時間が足りなくなることを知っていれば,得意なパートから始めたりPart7の一番最後の大問から逆順で解いていったりもできるでしょう。

後者の意図は,時間が経つほどに集中力が失われてくるので,最後に簡単な問題を残す方が解きやすいからです。

有名な技としては「マークシートの塗り方」や「迷ったときの割り切り」のようなテクニックもありますが,スコアに大きく影響するのは解く順番だと思うのでまずはそこから見直してみましょう↓

TOEICならではの単語に慣れているか

TOEICが計測できる英語力ですが,ビジネス現場における英語の運用能力とされます。

そのため,登場してくる単語はビジネスシーンで使われるものが多いです。

例えばquarterと聞いて「四半期」という訳がすぐに浮かんだり,installmentに対して「分割払いの1回分」という意味だと即答できたりするでしょうか。

確かに,中学や高校で習った受験英語だけでもTOEIC L&Rで600点近くを取れることがありますが,現役の中高生でない限りTOEIC専用の単語帳を使うようにしましょう。

模試を解いていてわからなかった単語があれば線を引き,どのような意味であるのか分析してみてください。

それがビジネスで使う用語ばかりであったらやるべきことは明確です。

TOEIC用の単語帳をしっかり使いましょう!

苦手な文法分野はないか

最近の英語教育ではひたすらにアウトプットの重要性が強調されがちですが,正確に英文を聞いたり読んだりする際は確固たる文法力が必要になります。

土台がしっかりしていないと,より高度な内容を理解しようにも上手くいかないでしょう。

「TOEICのスコアアップのために文法を学ぶ」という行動は,何も過去の英語教育の悪しき文化ではないのです。

中学の英文法の理解が怪しい方がいきなりPart5の文法対策本で学んでみても,身の丈に合っていないためにすぐ挫折してしまうでしょう。

目的がずっと高い地点にあろうとも,「千里の道も一歩から」です↓

ところで基礎的な内容を学ぶことにもそれなりのメリットがあり,難しい内容より試験で問われることが多くスコアに影響を及ぼしやすいとされます。

なので,弱点分野の克服こそ,効率的にスコアアップするためにTOEIC初心者が実践できる最高のTOEIC対策であると言えるはずです。

決まり文句の知識は足りているか

どうして「Good morning」を「良い朝」と訳さず,「May I help you?」を「いらっしゃいませ」と訳すのでしょうか。

その答えは,それらが決まり文句だからです。

どちらかと言えばリスニングセクションの会話表現の方に多く登場してきますが,模試の結果を分析してみて,こうした決まり文句に弱点があると判明した暁には,頑張って1つずつ覚えていくしかありません。

とはいえ,ただ闇雲に暗記しようとするのではなく,覚えやすくする工夫をしましょう!

そのときのポイントは以下の2つを意識することです↓

- 簡単な英文で覚える

- できれば自分で例文を作る

最初は問題文に出てきた英文を丸写しにするだけでも構いません。

ただし,慣れてきた暁には自分で例文を作るようにすることで,さらに記憶に残りやすくなります。

リスニングセクションを分析する際のポイント

ここからはTOEICのリスニングセクション(Part1~4)とリーディングセクション(Part5~7)ごとに,より具体的な分析ポイントをまとめていきますが,まずは前者からです。

連続して間違えている問題がないか

リスニングセクションでは,精神面での弱さが大きな失点へと繋がってしまいます。

これがリーディングであれば冷静になってもう一度読み直したり後で戻ってこられたりもしますが,リスニングは一度音声が流れてしまえば二度と聴くことができません。

リスニングセクションで何かの問題を間違えた際,実はそのミスがその1つ前の問題を間違えてしまったことに起因することが少なくありません。

TOEIC L&Rの攻略法について学んでいると, Part3や4では「早めに次の問題の質問を読んでおく」ことで正答率を高められることがわかってきます。

そのため,もしも1つの問題がわからなかったことを気にしてしまえば,次の問題に対して先読みを行うことができなくなり,連続ミスという大惨事に繋がってしまうわけです。

もしくは,前の問題(解き終わった問題)の答えが気になってしまい,今流れている問題文に集中できないこともあります。

模試を解いていてもしも選択肢で悩んだ問題があった際はチェックをしておき,後で印の入った問題の正答率を調べてみてください。

リスニングでは悩んだら正解できないということがわかってくるはずです。

このように予め分析できれば,迷ったら適当にマークするという行動が簡単に取れるでしょう。

純粋な聴き取り能力に不足はないか

一方,同じ文章(大問)の質問を複数間違えてしまっている場合は,話の内容が理解できていません。

その原因として,聴き取り能力に問題が生じていることは明らかです。

ただし,リスニング量が不足している以外にも,単語の正しい発音について知らなかったり英文を前からそのままの語順で理解できなかったりという要因も考えられるため,もう少し詳しく分析してみて適切な対策を施す必要があるでしょう。

TOEICでは話者が訛りのある英語で話すので,苦手な人が多いイギリス英語やオーストラリア英語を中心に,何度も聴いてみては自分でも同じように発音できるところまで練習を積むことが大切です。

ちなみに,最近の教材では以下画像のように話者の国籍まで示されていることが多く,私も確認してみましたが,間違えた問題のほとんどはオーストラリア訛りのものでした↓

苦手なシチュエーションはないか

2つ前の画像で示した答案の47~49問目や68~70問目のミスは,同一の問題文内で全滅してしまったものです。

特にPart3や4で起こる大量失点は,苦手なシチュエーションがあるときに起こりやすくなります。

例えば社内での会話,電話の録音メッセージ,はたまた広告での文章や誰かのスピーチなど,自分が苦手とする出題形式またはジャンルがないか分析しましょう。

ちなみに,上で挙げた47~49問目は会社の同僚が出張する話で,68~70問目は販売員と客の会話でした。

こうした苦手なシーンが判明したら,

- 同じような状況の英文をたくさん読む

- 苦手なシチュエーションで使われる単語をリストアップする

- 間違えたスキットを念入りに復習し直す

ことが有効です。

同じシチュエーション(状況)に属する問題文を数多く聞くことのメリットは,使われる単語や表現が似ているからで,その後の会話の展開についても予測しやすくなるかもしれません。

とはいえ,現実的にはそういった場面別に集めた教材が少ないので,上のように全滅しかけた英文はしっかり精読し,状況が浮かぶようになるまで何度も音読しましょう。

予想外の答えが正解となる問題を間違っていないか

意表を突く答え,例えば「Where~?」で聞かれた疑問文に対して,場所を答えるのではなく「I don't know.」のような予想外の返答を選ばなければならないものは「ひねりの問題」などと呼ばれ,そういった風変わりな返答ばかりを集めた問題集もあるほどです。

具体的な答えが読み上げられる選択肢にあるか確認し,自分がどういうタイプの問題を苦手とするのか,しっかり分析しましょう!

リーディングセクションを分析する際のポイント

最後に,リーディングセクションの模試結果を分析する際のポイントについてみていきます。

文法の理解ができているか

Part5のほとんどとPart6でも少し問われるのが文法知識です。

後ろが完全な文になっているから,この空欄には接続詞が入る。

look forward toのtoは前置詞だから,後ろに来るのは(動)名詞だ。

といった知識は文構造を把握する際にも役立ちます。

文法理解がいまいちでもなんとなく読めてしまうものがリーディングですが,そのままでいると遅かれ早かれスコアが頭打ちして伸び悩んでしまうものです。

スコアの伸びが停滞してしまった方は文法を学び直したり,スラッシュリーディングで文構造がしっかり把握できているかを確かめたりしてみてください。

文法が苦手だと思う方はさらに一歩分析を進めて,文法範囲のどの分野(時制や受動態に始まり,倒置・省略など)に弱点があるのかまで把握したいところです。

「読解のための英文法」も存在し,純粋な文法問題とは違う難しさがあるとされます。

詳しくは先に紹介した英文法の記事をお読みください。

文脈把握を苦手としていないか

このタイプの問題には,文脈から単語を選んだり文を1つ丸々選択するような問題だったりも含まれます。

国語力も関わってくるため,理系出身の私は大変苦手としていますが,必ず文中に根拠はあるので,どういった点に着目して答えを決めていくのかといった,根拠にいたるための導き方(リーズニング)を中心に解説を読みましょう!

時間に余裕がある人は現代文の講義を受けてみるのも良い方法です。

リーディングセクションにおける間違いの原因をまとめると,主に以下のような問題タイプのものになります↓

- 推量や示唆がされている問題:具体的な回答が文中にあるかどうか

- NOT問題:書いていないものを選べ

- マルチプルパッセージ:複数の文章を参照して答えを導く

これらは,TOEIC初心者だとどれも捨て問にして構わない「上級者向けの問題」です。

まとめ

以上,TOEICの模試を分析するにあたっての心構えから始まり,リスニングセクションやリーディングセクションごとの分析ポイントまで詳しくみてきました。

2時間かけて模試を解いて丸付けを済ませてからが本当の勝負です。

自分の間違いの傾向について分析できたら,早速その対策を考えていきましょう!

このとき,以下の記事が参考になるかもしれません↓

今回,分析するにあたって数多くの注目すべき点について解説してきましたが,一番重要そうに思うところから始めることを心がけてください。

一度で全部を分析することはできないので,手っ取り早く改善できそうなところから対策を始めるのが最も効率の良い勉強法です。

最後に触れたように,面倒なタイプの問題(例えばNot問題やトリプルパッセージ)は捨て問にしてしまうという選択も十分に考えられます。

TOEICではすべての問題が同じ価値(配点)を持っているわけで,990点のスコアが取れる人も400点以下の受験者も同じ問題を解いていることを忘れないことが大切です。

このように自分自身について分析することで,TOEIC模試を頑張った努力に見合うだけの恩恵がしっかり受けられます。

大変ですが,是非頑張っていきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。