今回ですが,TOEIC L&Rテストの「リーディングセクションの解き方」をパートごとにまとめてみることにしました。

当サイトでは,すでに様々な教材をレビューしてきましたが,語られる内容には共通のものがかなりの数,見受けられます。

そもそも,どの教材にも書かれている解き方というのは,それだけ多くの方に支持されている方法なわけで,特定の本でしか語られていない内容が完全にオリジナルであることが多いのに対して,常識として昔から語り継がれてきたものであることが大半です。

人を選ばず実践しやすいのも特徴なのですが,ある程度の実力があることが前提となっている場合があるので,とりあえず挑戦してみて,今の実力で採用できそうなものを1つでも多く取り入れるようにすると上手くいくでしょう。

以下では,リーディングセクションの全容をみていくところから始めたいと思います。

もくじ

TOEIC L&Rテストのリーディングセクションについて

TOEIC L&Rテストのリーディングセクションについて簡単にまとめると,構成は「Part5・Part6・Part7」の3つからなります。

制限時間は75分で,解くことになる問題の数は全100問です。

リスニングセクションと異なり自由な順番で解くことができますが,長い時間が設けられている割に時間が足りなくなることが多く,リスニングセクションと同じ495点満点ですが,よりスコアが稼ぎにくい傾向にあります。

2025年3月の平均スコアをみても,リスニングセクションが326.7点であるのに対して,リーディングセクションは274.7点と50点以上低くなっていますが,これくらいの差が付くのが普通です。

リーディングセクションに含まれる各パートの問題数ですが,

- Part5は30問

- Part6は16問

- Part7は54問(SP29問,MP25問)

となっています(なお,上記のSPは単一パッセージを読んで解く問題,そしてMPは複数の文書を読む必要があることを表しています)。

次に各パートの解答時間の目安についてですが,

- Part5は7.5~10分

- Part6も7.5~10分

- Part7は54~60分

というのが定番です。

前2つのパートはできるだけ早く解くようにして,Part7を解く時間をできるだけ多く残すことを目指しますが,かといって,前2つを早くやりすぎたあまり正答率が不当に下がってしまうと,トータルのスコアが悪くなることがあるので,模試を解く時は時間配分をメモしておきましょう。

各パートが終わった時,大体の時間をメモしておけばOKです。

なお,TOEIC L&Rの時間配分や解く順番をどう考えるべきかでも触れたように,Part5から順番に解く道理もなければ,同じPart7の中においても,最後の問題から逆順で解いても構いません。

放送の指示に従う必要があるリスニングセクションと比べると,リーディング問題に取り組む際の自由度はずっと高いので,自分の得意・不得意に合わせた戦略でもって挑みましょう!

なお,次章からパートごとに解き方をまとめていきますが,引用した解き方の後にカッコ書きしている番号は,最後に紹介している参考文献の番号と一致していることに注意してください。

実際にその解き方を体感したければ,それについて記載がある参考書を購入すればOKです。

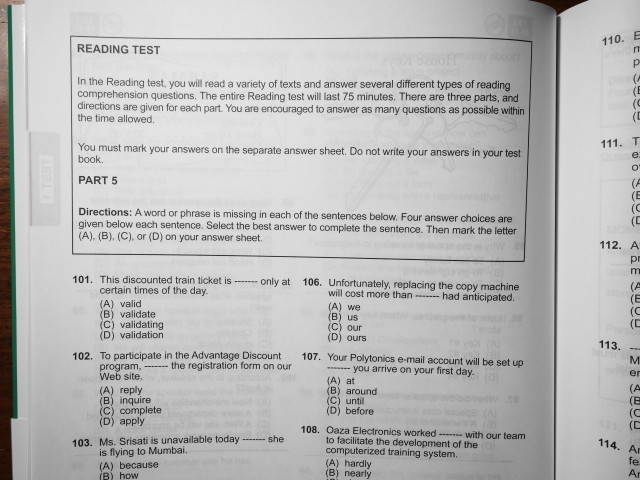

Part5の解き方

Part5の概要

短文の穴埋め問題です。4つの選択肢から適切なものを選び,不完全な文を完成させてください。文法知識の他,語彙力が問われることもあります。正解数の目安は,600点が目標なら21問,700点なら24問,800点なら26問です。

Part5ですが,1つの問題を15秒で解けると全30問は7分30秒,平均20秒で1問解ければ10分で終えることができます。

本パートで最も時間がかかるのが文脈型の文法問題ですが,考えこんでしまった場合も,30秒を限度としましょう。

まずは選択肢に目を通すようにしますが,もしも似たような語が並んでいれば品詞や時制を問う問題と判断でき,文の形を確認するだけで瞬時に解くことができます。

このとき,文意の確認はほぼ不要です。

TOEICの教材を使うと,こうした問題のパターン分けは簡単にできるようになるので,解説が詳しいものを使うようにしましょう。

Part5攻略のヒントは,文法知識を「狭く深く」学ぶことです。

広く深く学ぶには残り時間が足りませんし(年単位が必要になる),TOEICに出ない文法を覚えるのは非効率な時間の使い方になります。

これは,すぐ上で述べた内容と矛盾しそうですが,品詞問題だと判定できても全文を読む必要がある問題も稀にあります。

とすれば,選択肢をわざわざ先にチェックしなくても「普通に問題文を前から読んで解くだけでよい」という結論にたどり着くのも無理はありません。

時間はわずかに多くかかってはしまいますが,その分,正答率が高まるので,特に800点以上のハイスコアを狙う方はこちらの方法をおすすめします。

Part6の解き方

Part6の概要

長文の穴埋め問題です。4つの選択肢から適切なものを選んで文書を完成させてください。ただし,英文を丸々入れる文脈問題が含まれるので,時間をかけたところで不正解になってしまえば大損となります。目標点と正解数の関係ですが,600点目標なら13問,700点なら14問,800点なら15問です(16問中)。

Part6の中で難問とされる「空欄に文を丸ごと入れる問題」が各文書に1問ずつ含まれていますが,これに正解できても時間をかけすぎてしまえば,TOEICの問題を最後まで解き終わることができないかもしれません。

ならば,文脈理解問題を捨てて,節約できた時間を使ってPart7などで2問以上多く正解できればそちらの方が良いスコアになるわけです。

TOEICでは1問あたりの重みはすべて同じなので,みんなができる問題を確実に正解させることが高スコアに至るためのコツになります。

空所を含む文だけ読んでいても,新形式のTOEICでは通用しません。

文章の形で出題される以上,基本的には文脈に沿った解答が求められるわけです。

なので,ここもPart5と同様,文章は最初から順番に読んでいくのが,一見手間がかかるようでいて時間を節約できる唯一の方法だったりします。

模試を解く際はスピードウォッチを片手に解くのもありで,L&Rで高得点を狙う人であれば,1つの文書を1分30秒のペースで解けるようになりましょう。

Part7の解き方

Part7の概要

さまざまな形式と内容を含む長文読解問題です。1~3つの文書を読んで設問に答えますが,4つの選択肢の中から最適なものを1つ選びます。傾向としては後ろの問題ほど,長くて難しくなりますが,目標点と正解数の目安は,600点だと34問,700点だと38問,そして800点なら43問です(54問中)。

繰り返しになりますが,時間をかけても解けないのがPart5や6に出てくる文法問題です。

一方で,Part7の読解問題に関しては,読む時間が増えるほど正答率は上がっていきます。

Part7のスコアが低かった際,実はその原因が「他のパートに時間をかけすぎたから」と考えられる受験者は少ないでしょう。

それをチェックする意味でも,一度時間通り解いたPart7を,解答を観る前に今度は時間を測らずにやってみてください。

もしそれで正答率が大きく上がるような場合は,時間配分を見直すことでスコアがアップします。

読む速度としては,1分間に150~200語を読めるようになるのが1つの目標です。

リスニング音源もこのくらいのスピードで読み上げられるので,読む速度が上がると聞く力も高まります。

参考書によっては,自分の読む速度を測れるものもあるので,利用してみると良いでしょう。

教材によって手順が異なるので,実際に色々な解き方で模試に挑戦してみて上手くいった方法を採用するのがおすすめです。

基本的には,

- 文書タイプを確認

- 設問を先読みする

- 本文を読んで解く

という流れになりますが,1と2の間に「本文のタイトルなどから趣旨や文書間の関係をざっと把握する」作業が入ったり,先読みの際は設問を全部読む代わりに2つ目までにする(忘れやすいから)といった細かな工夫を付け加えることもできます。

とはいえ,高スコアを取るためにはどうしても文章全体を読む作業が必要になるので,言いかえや本文全体の要旨を把握する練習を普段のうちから積んでおきたいものです。

この場合においても,読むスピードが速い方が良い結果に繋がることは言うまでもありません。

まとめ

以上,TOEIC L&Rテストのリーディングセクションの解き方のヒントをパート別にまとめてきました。

TOEICでは,難しい問題であっても簡単な問題であっても同じ1問としてカウントされるので,弱点をなくして1問でも多く解けるようにすることが,戦略を考える上での基本方針となります。

もちろん,これはリスニングセクションにおいても当てはまる考え方なので,リスニングセクションの解き方!満点狙いのコツはも併せて読み,満遍なく対策するようにしてください!

なお,今回の解き方が登場する参考書として,当サイトでレビューしているのは以下の通りです↓

今回紹介した解き方が学べる参考書

最後までお読みいただいた方,ありがとうございました。