昔は洋書(原書)を手に入れようと思ったら,それを専門に取り扱う書店(紀伊国屋や丸善など)に出かける必要がありましたが,今やアプリやインターネットを使えば簡単に読めてしまう時代になりました。

しかもそれは書物に限らず,音声だったり映像だったりの利用までもが可能です。

もっとも,こうした素材を手に入れた後は従来から実践されてきた勉強法をそのまま用いることになるわけで,古き良きものも残っていることになります。

とはいえこれまでに注目を集めてきた勉強法の中には全く逆のことを言っているものが共存していることもあるわけで,一体何が正しいのかわからなくなってしまうこともあるわけで,その理論の提唱者にとってみればその勉強法が有効だっただけにすぎないことにはくれぐれもご注意ください。

結局のところ,試した結果を見てみないことには自分にとって適した勉強法について知ることはできないわけです。

当記事ではこれまでに評判となった勉強法のうち「洋書で英語を学ぶ際に有効と思われるもの」についてまとめるとともに,現在利用できるオンラインサービスを紹介してみたいと思います。

もくじ

洋書を使ったTOEICの勉強法

まずはTOEICに対して効果が発揮される洋書の使い方について考えますが,それはずばり洋書の精読と多読を通してリーディング力を伸ばすことでスコアアップを実現することに他なりません。

基本方針

このときの基本的な考え方ですが,洋書を教材として用いるためにはそもそもある程度の英語力を備えていなければ歯が立たないことを覚えておきましょう。

文構造も満足に把握できず,ページを開くたびにわからない単語が毎回何十個も出てきてしまうようでは,最初の数ページを必死に読んで単語を調べたあたりで嫌気がさし,それ以上読むことを止めてしまうのがオチです。

そうならぬよう,心配な方はまずは英字新聞を読む練習から始めましょう(後述)。

その後しばらくしてある程度の実力が付いてきてからいよいよ洋書を読み始めるべきであり,その際であっても決めた1冊を徹底的に読みこむことをおすすめします。

ゆっくり時間をかけて読むでも構いません。

その1冊を隅々まで精読し,どのページを開いてもわからないところがなくなるほどにまで何回も読み直すことがベストです。

回数にして数十回読むことになるかもしれませんが,英語を得意とした人の中には好きな本を100回以上読みこんだ人もいることを忘れないようにしましょう。

これはいわば読解テクニックでいうところの「精読」にあたる読み方になりますが,こういった経験を積むことで洋書の読み方がだんだんみえてきます。

そのような感じで2冊目,3冊目と精読していくと洋書に親近感が沸いてくるもので,それ以降は冊数をどんどん増やしていく読み方へと変えていきましょう。

このような「精読→多読」の流れが洋書を教材として用いるときの基本方針です。

とはいえ,多読をしていくとわからない単語や文章にはどうしても出会ってしまうものなので,それならば初めから精読する段階を飛ばしてひたすらに多くの洋書を読み進めようとする方法論もあります。

このどちらにおいても共通しているのは多読の重要性です。

特にTOEICのパート7などで未知の単語に出会った途端に文の意味がわからなくなってしまうような方は是非採用したい勉強法と言えるでしょう。

多読は未知の単語が含まれる文の大意を把握する良い練習になります。

洋書の選び方

それではどのような洋書を選ぶべきなのでしょうか。

もしも好きな本や読みたい本があればそれから始めるべきで,例えばハリーポッターが好きな方であればそれを原書で読むことが一番です。

こちらはシリーズも多く出ているので,多読する際にも使いやすいと言えるでしょう。

以前のニュースでTOEIC980点を取得した小学生が取り上げられていましたが,彼女の愛読書の1つでもあります。

洋書を読むことが趣味になっている人の共通点でもあるのですが,多読するにあたって,先を読みたいと感じることがとにかく重要です。

これは英語に限らず日本語での読書でもそうでしょう。

好きこそものの上手なれです。

なお,特に読みたい本が頭に浮かばないような方は名著を教材にするのが良いかと思います。

おすすめとして「サマセット・モーム」は文体が読みやすく,「アーネスト・ヘミングウェイ」の作品は英語の音に興味を持つきっかけになったと語る方も多いです。

他に有名な著者をいくつか列挙してみると,アメリカ文学ではジョン・スタインベック,テネシー・ウィリアムズ,スコット・フィッツジェラルド,トルーマン・カポーティが,そして英文学ではオスカー・ワイルド,ヴァージニア・ウルフ,チャールズ・ディケンズのような名前が挙げられます。

音楽でも映画でもそうですが,「名作」と評されるものには何度も鑑賞し返すことに耐えうるだけの魅力があることは確かです。

優れた書物はその内容はもちろん,声に出して読んだ際の音の感じが素晴らしかったりするものも多いため是非音にも注目して鑑賞したいものですが,最初に述べた通り,いくら他人が素晴らしいと評したところで自分がそのように感じなければその洋書を教材として使う意味はありません。

くれぐれもご注意ください。

他の案として,長編ものではなくあえて短編集を選ぶことで,集中を途切れにくくする工夫ができます。

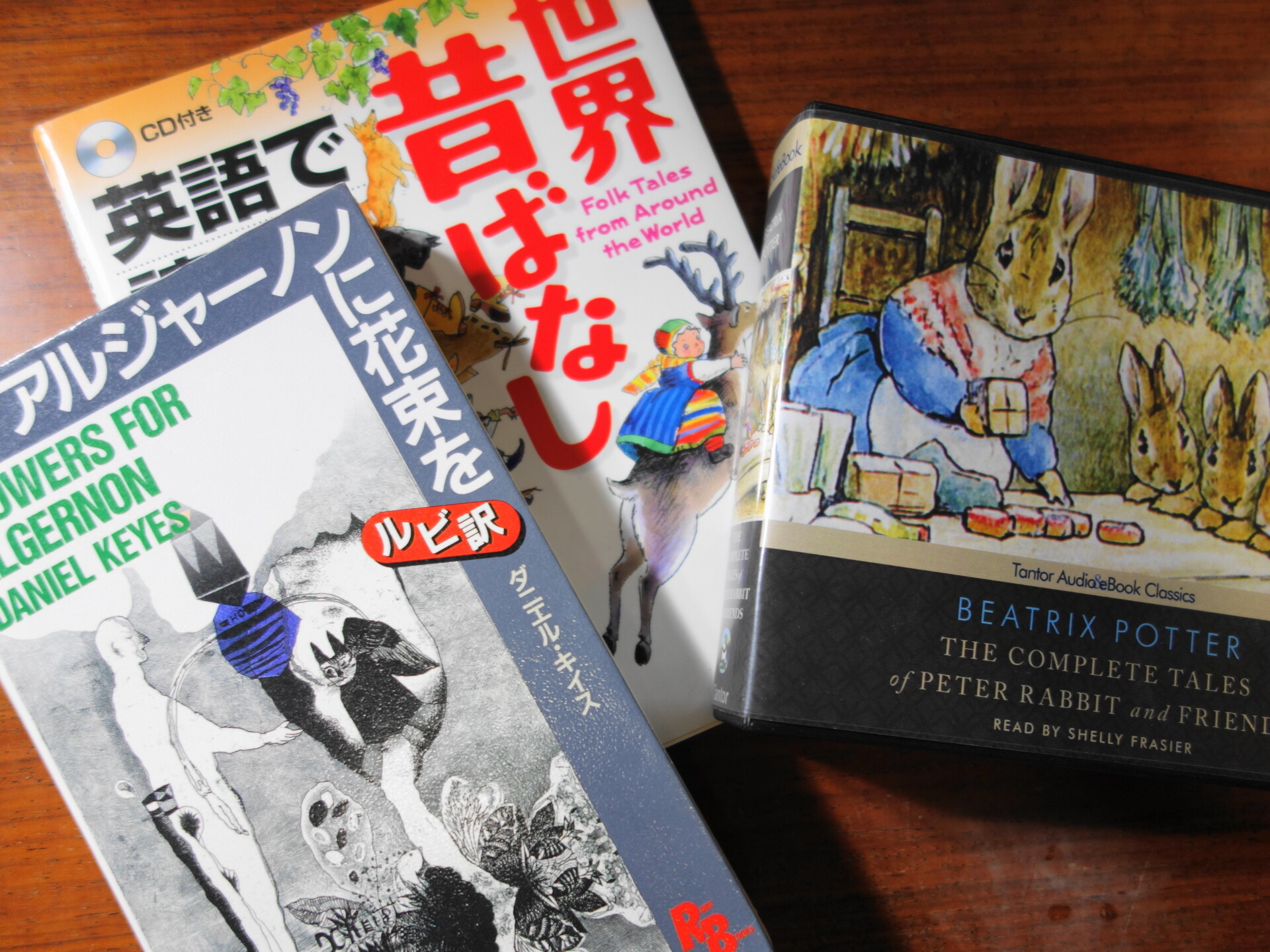

「アルジャーノンに花束を(ダニエル・キース著)」という短編小説を英語で読んだ方は私の周りに多くいますが,次章ではそれよりもさらに短いオー・ヘンリーの短編集を例に,洋書を実際に読んでみたときの様子について詳しくみていくことにしましょう!

洋書の鑑賞法

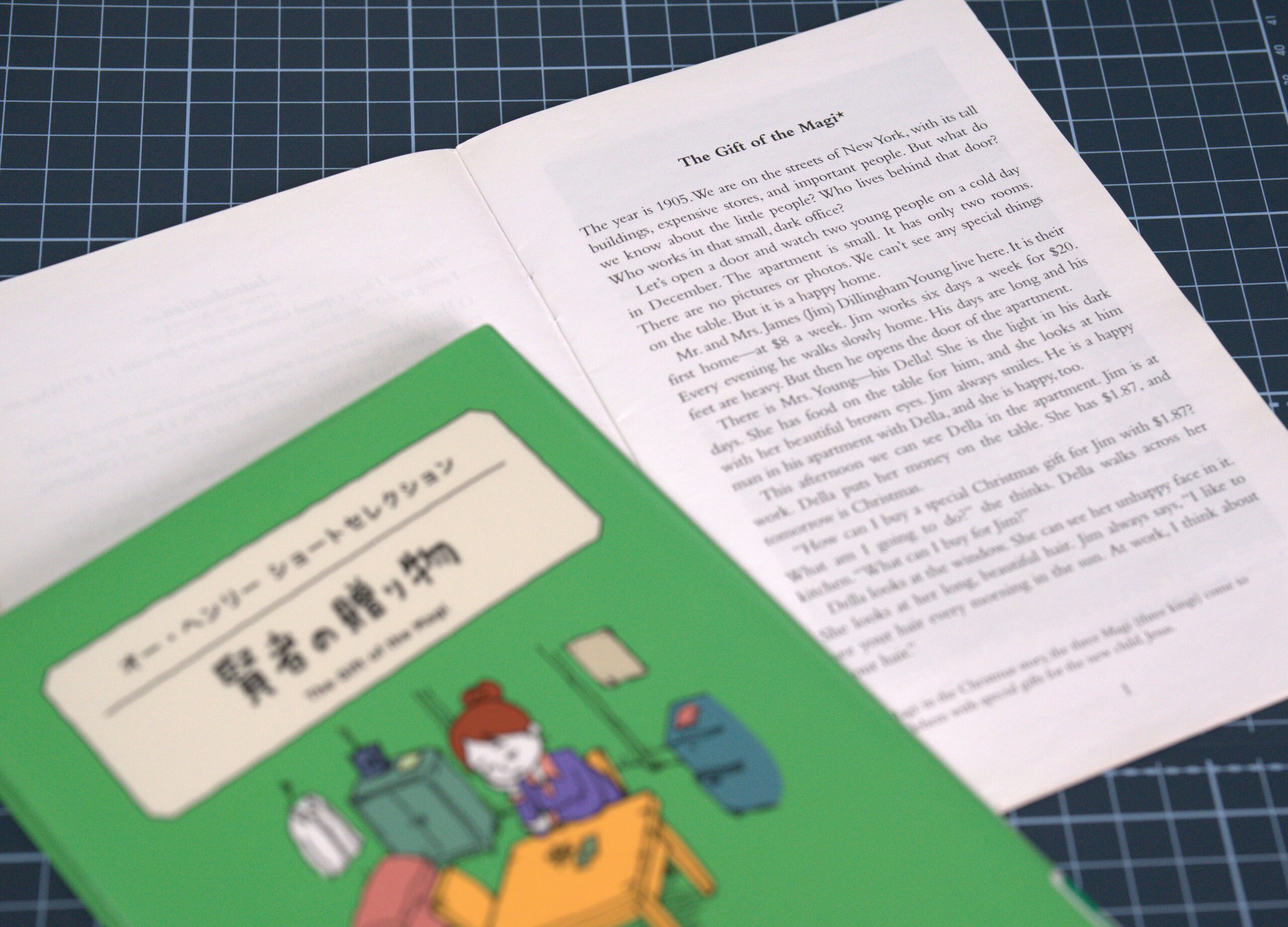

ここで例に示すのは,オー・ヘンリー(O. Henry)による「賢者の贈り物(The Gift of the Magi)」です。

短編小説を得意とするアメリカ人の小説家で映画化された作品も少なくありません。

なお,彼が1910年に亡くなってからすでに130年以上が経過しているため著作権は消失しており,今では簡単に原文を手に入れることができます↓

10分ちょっとで読めてしまう内容なので是非読んでみてください。

今回はこの他に,英語の学習者向けにより簡単に書き直した「ピアソンリーダーズ(旧ペンギンリーダーズ)のもの」と「日本語翻訳のもの」も併せて用意しました。

学び方としては「洋書→翻訳版→洋書」の順で読んでいきます。

洋書を読む

あまりに難しいものであれば日本語で書かれた翻訳版から入っても構いませんが,まずは原文のままで読んでみましょう!

なお,この段階でピアソンリーダーズのものを利用することもできますが,原文と比べるとかなりの違いがあることに注意してください。

例えば以下はデラという女性が登場してきた時の描写内容です↓

This afternoon we can see Della in the apartment. Jim is at work. Della puts her money on the table. She has $1.87, and tomorrow is Christmas.(ピアソンリーダーズのp.1より引用)

こちらはLevel1の本となりTOEIC250点(CEFR A1)レベルの方でも読むことができる難易度とされているわけですが,簡易な英語(短い文とやさしい単語)を使って事実を中心に淡々と書かれていることは,原文と比較してみるとよくわかります。

以下が原文のものになりますが,これだけ描写量に差があるわけです↓

Della finished her crying and cleaned the marks of it from her face. She stood by the window and looked out with no interest. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a gift. She had put aside as much as she could for months, with this result. Twenty dollars a week is not much. Everything had cost more than she had expected. It always happened like that.(原文のp.1より)

語数を比較してみても前者が18語であったのに対して後者は75語と4倍以上になっているだけでなく,使われている文法も関係代名詞や仮定法など難しいものが多く,この文ではありませんが登場する単語のレベルも高くなっています。

なお,原文を初めて読んだ場合は特に1回で内容が全部わかることはないわけで,続いて日本語に翻訳されたものを読んでみるようにしてください(場合によっては,最初から翻訳版を読んでも構いません)。

日本語翻訳のものを読む

それでは上のシーンの日本語訳をみてみましょう↓

デラは泣きやむと,おしろいで頬をはたき,窓際に立ってぼんやりと外をながめた。灰色の裏庭の,灰色のフェンスの上を,灰色の猫が歩いている。明日はクリスマスだというのに,ジムに贈るプレゼントにつかえるお金は,たったの一ドル八十七セントしかない。(理論社の「賢者の贈り物」p.84より引用)

やや独特の解釈も見受けられますが,原文に沿った書き方がなされています。

ちなみに,ピアソンリーダーズのものを私なりに訳してみると「今晩デラはアパートに見つけられます。ジムは仕事に出ています。デラは所持金をテーブルに置きました。彼女は今1.87ドル持っています。そして明日はクリスマスです。」となりましたが,日本語で比較してみても得られる印象が大きく異なることは伝わってくるはずです。

いずれにせよ,日本語翻訳のものを読むことで本の内容をずっと理解でき,より楽しめたのではないでしょうか。

再度洋書を読む

すぐには読まないで時間をおいて読み直すことも有効ですが,今回はすぐに読み直すことにします。

上の作業を挟んだことで内容をより理解できた分だけ,最初に読んだときよりずっと英文がすらすら読めるように感じるはずです。

初回時は意味がわからなかった単語であっても,2回目においてはその意味も推測しやすくなっているでしょう。

余裕があれば声に出して読みあげてみるのも良い方法です。

発展学習をする

なお,音声面に関しては,英語ネイティブのナレーターに読み上げてもらえるサービスも利用できます。

この他,映画化されている洋書もあるでしょうから,そちらを観てさらに理解を深めるのもありです。

未知の単語はWeb辞書などを使って意味を調べては別の場所にまとめて書き留めておいたり,日記に本の感想を書いたりもできるでしょう。

もっとも今や時代は令和ですから,書き残す際であっても紙とペンを用いずにSNSで呟くだけでも十分です。

具体的にどのようなサービスがあるかについては次章でみていきましょう!

洋書と一緒に使いたい教材

日本語に翻訳されたもの

洋書は当然ながら英語のみで書かれているわけですから,途中意味がわからなくなるところも出てくるでしょう。

そういった場合に備えて,日本語版が出ている洋書を利用するのがおすすめです。

先に挙げたような人気作であれば,名のある翻訳者の和訳が利用できます。

もちろん先に日本語で読んで気に入ったものの中で,原書が英語で書かれたものがあればそれを利用してみても大いに結構です。

とはいえ,日本語版と洋書を見比べながら自分の英語力をチェックしていくといった,いわゆる大学受験での英文和訳のような勉強法を行ってはいけません。

あくまで洋書だけで内容理解ができるようになるべきでありますし,簡単に和訳に頼る癖がついてしまうと英語長文において単語の意味を推測したり大意を掴んだりすることができなくなってしまいます。

何も利用できない場合であってもGoogle翻訳を使って日本語に訳してみることも可能です。

オーディオブック

こちらは洋書を音読してくれるサービスで,オンラインでの利用ができて便利です。

CDを別に購入する必要がないので比較的安価に収まる傾向にあります。

発音のチェックにも使えるのでTOEICのリスニング対策としても役立ちますし,何よりネイティブが感情豊かに読み上げてくれるわけですから英語の音の魅力に気づかせてくれること間違いなしです。

意味が分からない言葉であっても雰囲気だけで,怖い単語なのか楽しい単語なのかが伝わってきます。

なお,似たものにDVDや動画といった映像素材がありますが,こちらはより情報量が多くなるので,洋書を読む前後に挟むことで舞台背景の理解やあらすじの把握にも役立つはずです。

翻訳したものもそうですが,洋書を読む前にこうした補助的な教材を用いてあらかじめ知識を付けておくことに何ら問題はありません。

それどころか,逆に洋書を読む際の気づきにもなるのでプラスに働くことの方が多いでしょう。

身近なもので考えてみると,例えばアニメを観てからマンガを読んでも楽しめますし,犯人がすでにわかっている小説であっても別の媒体で鑑賞すると楽しめますよね。

それらと同じことです。

とはいえ,先の日本語に翻訳されたものと同様,オーディオブックもあくまで内容理解の補助にすぎないことはお忘れなく。

英字新聞

洋書を使った勉強法の前段階として,英字新聞を読むことを勧めました。

原文を読み,自分であれこれ考えるのが勉強である以上,わからない箇所が出るたびに辞書を引いたり日本語訳に頼るようでは,洋書を用いて勉強するメリットはないでしょう。

その場合は,英字新聞の方が読みやすいでしょうし,それでもダメそうであれば,さらに中学や高校の英語を復習し始めることをおすすめします。

新聞に載っている知らない単語を調べていくだけでかなりの英語力がつきますし,TOEIC学習に対応した英字新聞も出ているくらいです。

洋書にまつわるオンラインサービス

それでは,洋書や副教材を簡単に利用できるオンラインサービスの具体例について最後にまとめておきましょう!

グーテンベルグ計画

1971年にサービスが開始となったグーテンベルグ計画では,シェイクスピアの諸作品から始まり,アメリカ人にとって常識となっている古典文学や不思議の国のアリスやイソップ物語のような馴染みある物語まで幅広い洋書が利用できます。

e-bookには7万冊以上が収録されており,無料で利用することが可能です↓

Audible

AudibleはAmazonが提供するオーディオブックで,音質の良さや利用できる書籍数に定評があります。

さすがに洋書を音だけで聴くとなると難度が高まるだけでなく目的も異なってしまうのでおすすめしませんが,最終的にはその状態を目指したいものですし,現に日本語の音声であれば耳だけで聞いても本で読んだのと同じくらいの理解ができるでしょう。

もちろん洋書で持っているものであれば音読用として使うことができます↓

Audiobook

Audiobookはオトバンクの提供するオーディオブックです。

利用料金はAudibleの半額程度ですので,人によってはより手を出しやすいかもしれません。

どちらも無料で体験できるので,両者同時に契約して使い勝手を比較しながら気に入った方を残すのが良いでしょう↓

Hulu

Huluは動画の配信サービスです。

洋書が映画になったものを観ることで,活字で読んだ場合に内容が入って来やすくなります。

一つだけ気にしておきたい点があり,それは英語で観たときに「英語字幕」が利用できることなのですが,意外とこのようなサービスは数が多くありません。

「洋書と洋画をどういった順で利用するのか」,「洋画を観て洋書を読んでも効果があるのか」などの些末な議論には関わらないようにして,自分のしたいこと,好きなことを優先して利用するようにしてください↓

The Japan Times alpha

英字新聞で有名なものにThe Japan Timesがありますが,これにalphaが付くと,TOEIC学習用に発刊されたバージョンになります。

英語記事の単語でTOEICに出そうなものは日本語の語注が付けられていますし,公開テスト対策に使えるパート別対策のような実践的なコンテンツが利用可能です。

多くの分野のニュース以外にも,映画などのエンタメ情報や海外文化について学ぶコンテンツなど,総合的な知識向上にも役立つよう工夫されています↓

まとめ

以上,洋書を用いた勉強法とオンラインサービスのおすすめについていくつか紹介してきました。

今回の記事のポイントをまとめると,洋書を読む上での理想は精読と多読の両方を行うことで,もしも基礎力に不安がある場合は英字新聞を読むところから始めてみるのもありです。

なお,事前知識があると原文もずっと読みやすくなるので,日本語に翻訳されたものや映画などを読んでから洋書に挑戦することをおすすめします。

今やアプリやネットを使ってebookやオーディオブックなどのサービスを利用すれば翻訳版や音声版を簡単に探せてしまうため,TOEICの学習であっても大学受験勉強のように辛い思いをしてまで学ばないことを心掛けるべきです。

自分の気持ちに嘘をついてまで洋書を利用しろとは言いませんが,もし趣味の一つにまで加えられるようになれば,大きく英語力が向上することは間違いありません。

私は音楽が好きなので,作曲法について書かれた英語の教科書を読むのが最近の休日の過ごし方になっています。

TOEICで大きなスコアアップを目指している方も,少し違った角度から根本的な英語力を伸ばす勉強法を採用してみてはいかがでしょうか。