TOEICは2016年の春から新形式に変わり,その後はコロナの影響でスケジュールや受験会場の様子,持ち物などに変化がありました。

感染症対策に加えて,熱中症対策や替え玉受験なんてものまで問題になった昨今です(ただし後者はIPテストなので会場受験ではありません)。

私も不定期に受験しており,試験当日の会場の様子に大きな変化が確認できたタイミングで当記事を更新するようにしています。

特に初めてTOEICを受けるような方は,当日に焦ってしまって本来の力が発揮できないことのないよう,本番に起こり得る事柄について,脳内シミュレーションの方をあらかじめ済ませておくようにしてください。

ある意味,TOEICは気持ちの強さと情報力でもって戦う試験でもあるので,当記事の内容を知っておくだけでも,スコアが数十点くらい変わることも無きにしも非ずです。

まずは持ち物の確認から始めましょう!

もくじ

TOEIC L&R試験当日の持ち物

受験票

TOEICの受験票は試験の約2週間前(公式の説明によれば1週間前まで)に送られてきますが,発送前にはメールでも連絡が来ます。

内容については後述しますが,まず知っておきたいことは受験票が届かない場合であっても受験自体は可能だということです。

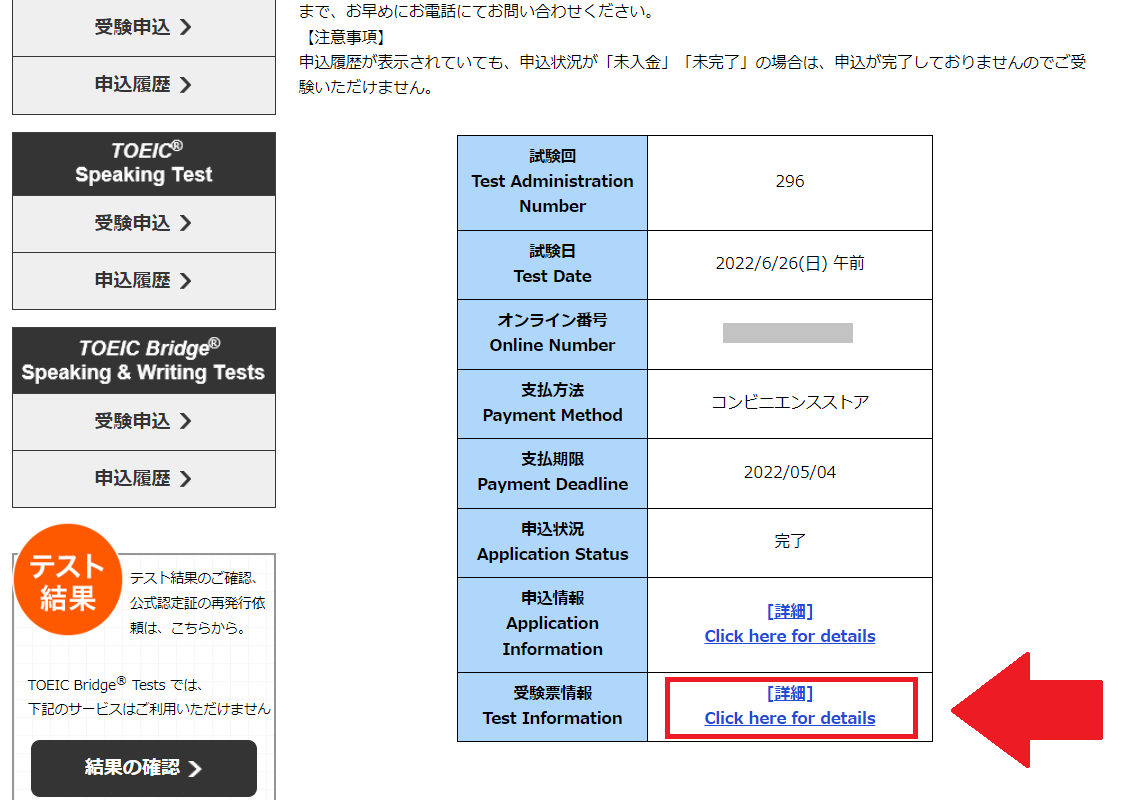

その場合,TOEICの申し込みの記事で述べた会員サイト上にある「受験票情報詳細」から会場などを確認でき,到着後は予備の受験票を受け取ることができます↓

これにより,万一,当日受験票を忘れたことに気が付いても,場合によっては引き返さずにそのまま会場に向かう選択肢が取れるでしょう(IIBCに連絡する必要はありません)。

といっても,受験票の未着が気になる方もいるでしょうから,その場合は公式サイトに行って,発送予定日や問い合わせ期間を確認してください↓

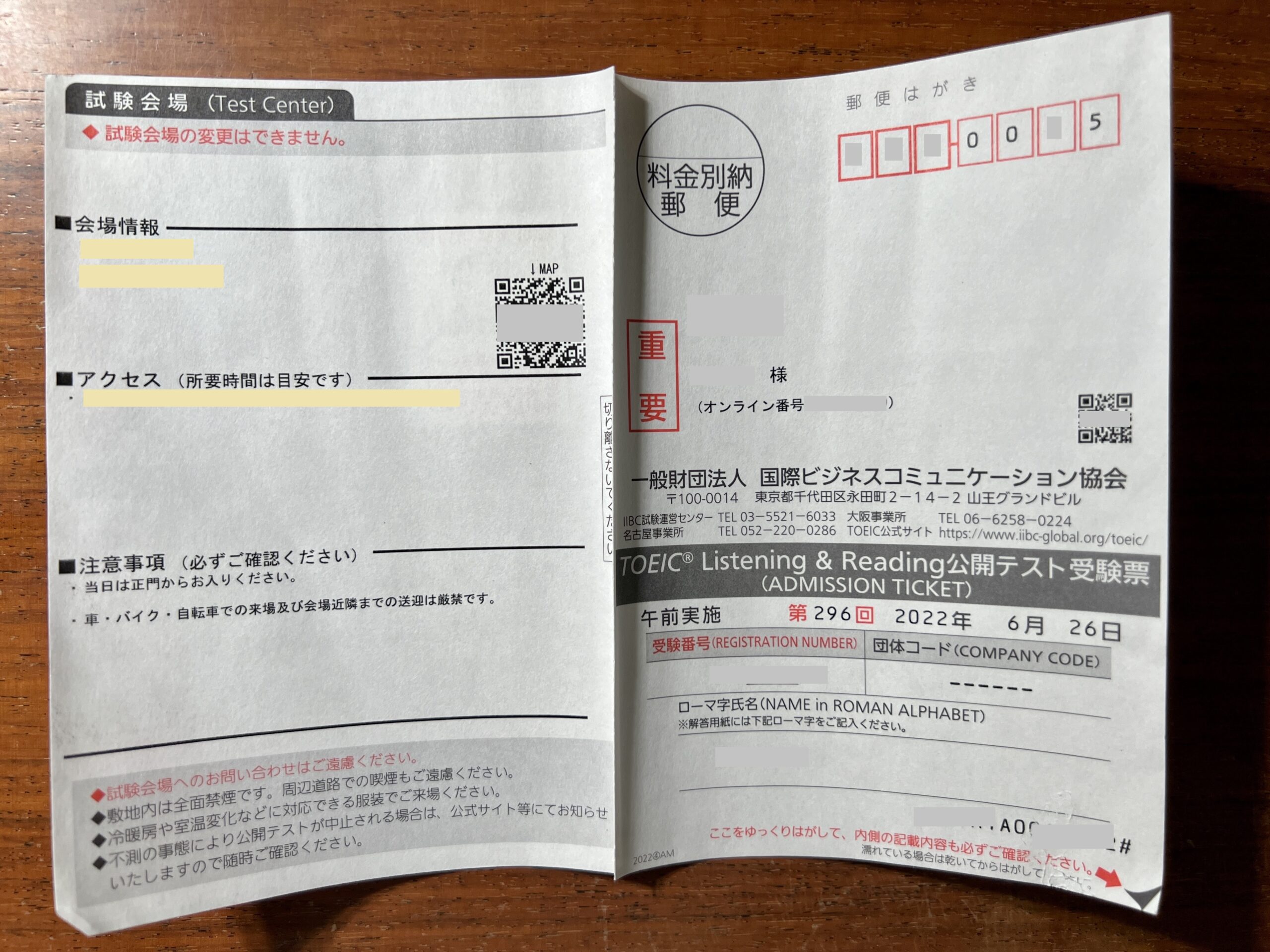

一応,届いた受験票を紹介しておきますが,外側と内側の見開き2ページから成っています。

外側は主に試験会場についての記載でした↓

昔は地図が印刷されていましたが,昨今ではQRコードになっています。

会場が家に近いことはもちろん,個人的には駅から近い会場であると助かりますが,こればかりは自分で決められないのでどうしようもありません。

さて,この受験票に関して最も注意が必要なのは受験票の内側です↓

左ページには当日のスケジュールや持ち物などが書かれていますが,肝心なのは右ページの方で,これはテスト当日に回収されます(当日まで切り離さないようにしてください)。

なお,多くの受験者はこのページを開くことで証明写真が必要なことに初めて気付くわけですが,もし受験票を確認するのが試験当日だとすると,写真を撮る時間を別に設けなければなりません。

受験票はなくても問題なかったですが,証明写真(と本人確認書類)を忘れると受験ができないことが知られています。

スピード写真の場合,10分あれば撮り終えることができますが,当日のドタバタは望ましくないので,TOEICの試験当日までに必ず受験票の内側を確認し,4×3cmサイズの証明写真を貼っておくようにしてください。

なお,受験票が未着の人は証明写真を別に持っていく必要がありますが,糊とハサミは会場で借りられます。

この他,上で黄色で示した署名と試験当日の体調確認のチェック欄を記入してください。

写真付きの本人確認書類

2020年の4月より,本人確認がより厳しくなりました。

受験票とは別に本人確認をする書類が必要になるのですが,そこに名前が記載されているだけでは不十分で,写真が付いていなければいけません。

例えば保険証だと,そこに名前と住所は書いてあっても写真がないので,本人確認には使えないことになります。

有効なものとして,

- 運転免許証

- 写真付の学生証や生徒手帳

- パスポート

- マイナンバーカード

- 住民基本台帳カード

- 在留カード

などを持参してください(最近だと社員証がNGになりました)。

筆記用具

筆記用具としては,鉛筆またはシャープペンシルと消しゴムが必要です。

色の濃さは一時HBの指定がありましたが,最近は問題視されなくなりました。

もっとも,色が薄い場合,マークした内容を機械が読み取れないことがあるので,濃さは2B~Hあたりをおすすめします。

なお,シャープペンの芯は太い方が使いやすいように感じます。

変な話,0.5mmの芯と1.0mmの芯とでは,1回あたりに塗れる面積が倍違いますし,鉛筆は大体2.0mmと見なされるわけです。

私は,芯を1つ多めに入れたシャーペンと鉛筆(頭に消しゴムが付いた物)と消しゴムの3つで挑んでいます。

腕時計

最近はスマートウォッチの登場で禁止されることも多い腕時計ですが,L&Rは試験場に時計がないこともあり,腕時計は必須です(席によっては後ろすぎて見えなかったりもします)。

代わりにスマホを使ったり置時計を使うことはできませんが,腕時計を置くのはOKです。

また,実際は試験官の時計を用いて計測され,真面目な方だと朝の時報に合わせているようですが,必ずしも自分の時計と一致しなかったりもするので,そこは注意しておきましょう。

もちろん,時計を忘れてもペナルティはありません。

しかし,リスニング問題を解いているときには見なくても,リーディングセクションの最中に時計を見る人は多いでしょうから,忘れずに持っていきましょう。

時間以内に終えられそうにない受験者は,最後の何分かを使って残ったマーク欄を適当に埋める作業が必要になります(実際,公式から「勘で良いので答えを埋めるように」との指示があります)。

なお,普段から腕時計をしながら模試を解くように習慣付けておくと,本番に近い状況が作れるのでおすすめです。

当日久々に腕時計を手に巻くと,なんだか気になって集中できないこともあります。

試験終了間際に答えを修正する必要があることに気付いた際は,まずは正しい答えをマークしてから,不要なマークを消すようにするのがコツです。

その他

コロナ対策として「マスク」が持ち物に追加されましたが,今ではその記述はなくなりました。

この他,夏の開催期間中には「テスト中に飲み物を飲んでもよい」という特例が出ることがあった他(ペットボトルを机の上に出しておける),寒さ対策として上着を持っていくことを忘れないでください。

個人的には財布を忘れて出てしまったことがあり,受験票に書かれていない持ち物について予め考えておくことは重要です。

TOEIC試験当日の様子

試験前

集合時間は午前が9時25分~9時55分,午後が14時5分~14時35分となっています。

教室の入り口で受付となり,試験監督(多くはバイトの方)が座っているので,受験票と本人確認書類を提示しましょう。

その後,名簿にある自分の名前を確認され,マスクをずらして写真と照合されてOKが出ると,蛍光ペンで受験票の証明写真のところにチェックをされました。

会場はいくつかの教室に分かれており,大体は100~300人程度が収容可能な大学の大教室でしたが,コロナ禍以降,密になりすぎないようになっています。

実際の数にすると,部屋には40~100人ほどが座ることになり,欠席率は毎回10~20%くらいです。

着席すると,解答用紙とTOEIC Listening & Reading公開テスト受験のしおりが置かれていました↓

この中で特に重要なのは「受験のしおり」ですが,本日のスケジュールに加え,テスト前に知っておきたい注意点,さらには登録内容や送付先の変更などの情報を確認できます↓

なお,実際に試験会場で注意を受けている人がいましたが,それは飲食によるものがほとんどでした。

会場に入る前にコンビニで水などを買ったとしても,実際に着席してしまうと飲食できないことに注意してください(ただし,熱中症が増える夏の時期は,しおりに書かれていても例外的に許可されることがあります)。

試験の受け付け時間中に,受験のしおりの裏面を見ながら解答用紙A面を記入しましょう↓

試験説明や音テストが開始になると,試験監督の方が,おもむろにCDプレイヤーを教室前にセットし始めるなどしますが,それ以降,休憩時間はありません。

2時間ぶっ通しのテストになるので,トイレは予め済ませておくようにしてください。

試験の説明が流され,実際の音(Part1のイントロダクション)が会場内に響き渡ります。

音が聞こえづらいなどの不備があれば,このタイミングで知らせるようにしましょう。

この後,スマホの電源や腕時計のアラーム音を切るよう求められたり,受験票の右側部分を切り離しては回収されたりする作業が入りますが,スマホの電源を切らずに試験官に預ける方も一定数いました。

いよいよ問題冊子が配られ,左上に名前と受験番号を記入しますが,あとは試験の開始時刻まで,気持ちを高めながら待ちましょう!

最初にテスト用紙のシールを切ることになるのですが,このときは冊子の真ん中に腕を入れた状態(広げた状態)で切るようにすると上手くいきます。

また,リスニングにかかる時間には多少誤差が生じるものなので,しおりや受験票にある終了時刻と1~2分ほどずれることがあることを知っておきましょう。

試験中

試験中の様子ですが,TOEICのスコアが高い人と低い人とでは,雰囲気からもその差が明らかで,上級者はリスニング問題の音声が流れ終わるとすぐに次ページをめくりますし,リーディングセクションでもページをめくるまでの時間が明らかに短いです。

対して,TOEICの初級者はリスニングの最中に集中力が切れてぼーっとしてしまいがちで,選択肢の何が正解なのか判断が付かないまま考え込んでしまい,後の問題にもその影響を引きずってしまうものです。

リーディングも最後のページまで到達できないでしょう。

私の場合,試験中,このような記述ができるほどには周りに意識がいってしまい集中しきれないことが悩みの種です。

とはいえ,上級者であっても制限時間ギリギリに解き終わることもなくはないので,とりあえず,そのくらい2時間ぶっ続けのTOEICは大変だということを覚えておきましょう。

TOEICの問題の解き方については,以下の記事で学ぶようにしてください↓

試験終了後は,問題→解答用紙の順番で回収され(解答用紙はA面を表にして置きます),特に問題がなければそのまま解散となります。

まとめ

試験会場には入り口から部屋案内までスタッフが適度に配置されていることもありますが,時間通りに行けば周りに他の受験者がたくさんいるので,会場までは特に問題なくたどり着けるでしょう。

試験自体は大変でしたが,私は受験環境に恵まれており,周りに気配りができる方が多いように思います(リスニング中に咳をしない,貧乏ゆすりをしないなど)。

特に,一般申し込みの場合は,誰もが高いお金を払って申し込んでいるわけですし,わざわざ休日の貴重な時間を割いて試験を受けに来ているわけです。

就活や昇進に使う人もいるわけですから,自ずと意識が高い人が集まるのでしょう。

頑張って受けにいった分,スコア発表を待つ楽しさが高まります(自信がなくても,相対評価なので高スコアになる可能性もあります)。

TOEICの試験結果の様子については以下の記事をどうぞ↓

今回の記事のポイントを最後にまとめますと,

- あらかじめ証明写真を用意しておく

- 試験会場での飲食は禁止(夏のみ水分補給が可)

- 受験票に書かれていない持ち物に注意する

- 当日慌てないようにシミュレーションする

となります。

是非,今回のレビュー記事を参考に,余裕を持ってTOEICを受験してきてください。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。