TOEICを勉強する際,最も力点を置くべき課題の1つに「単語」があります。

例えば,読解問題において構文がわからないにもかかわらず,単語の意味だけを頼りに推測してなんとかなってしまった経験は誰もがしてきているのではないでしょうか。

逆に,「この単語の意味さえ知っていれば,文意が把握できたのになぁ」と悔しい思いをした方も同じくらい存在すると思われます。

なお,単語力が影響する分野は読解問題だけに留まりません。

「知らない単語は聞き取れない」という格言があるように,リスニングのスコアにまで影響してしまいます。

というのも,流暢に流れてくるリスニングパートで知らない単語に出会ってしまい,そこで少しでも意識が中断してしまうと,その後の音声が全く耳に入らなくなることがあるからです。

といったわけで,単語力を高めることはTOEICスコアを全体的にアップさせるための必要条件と言えるでしょう。

そこで今回は,TOEICで頻繁に出会う単語を扱う「公式問題で学ぶボキャブラリー」を紹介したいと思います。

もくじ

公式問題で学ぶボキャブラリーについて

基本情報

著者:Educational Testing Service

発行元:国際ビジネスコミュニケーション協会

定価:1980円

出版年:2013年7月

この本を自信を持っておすすめできる理由として,TOEICテストの開発機関が作成した「公式の」単語帳であるということが第一に挙げられます。

だいぶ出版から年数が経ってしまいましたが,発売当初は,公式が出した日本初公開の問題を使って単語を学べるとあって,大変話題となりました↓

なお,2019年には,公式初の「頻出単語集」が発売になりました。

値段は440円安くなりましたが,CDが付属していたものが音声ダウンロードの形に変わり,カナダやオーストラリアなまりの英語も聴けなくなり,おまけに収録語数が500語ほど減少したこともあり,完全なる上位互換では全くないのですが,結果的に本書に取って代わる公式の単語帳といえばボキャブラリーブックの方になりました↓

余談ですが,私は音源をCDで持っておかないと安心できないタイプなので,最近のなんでも音声ダウンロード化は歓迎していない派です。

とはいえ,収録されている内容は両者ともに大変秀逸なものであり,特に本書の学習法は独特でメリハリがついています。

最近は単語帳へのニーズが増しているからか,市場にはたくさんの書籍が並ぶようになりましたから,しっかりとした方法論で学んでいける単語帳は貴重です。

本書の魅力として「公式作成による安心感,充実した音声素材,ユニークな勉強法」という3つをこれまでに挙げましたが,具体的な内容に関して,次章以降で1つ1つ詳しく見ていくことにしましょう!

TOEIC公式が作成している単語帳である

公式問題で学ぶボキャブラリーは,TOEIC問題を開発しているEducational Testing Service(ETS)という機関が制作したものです。

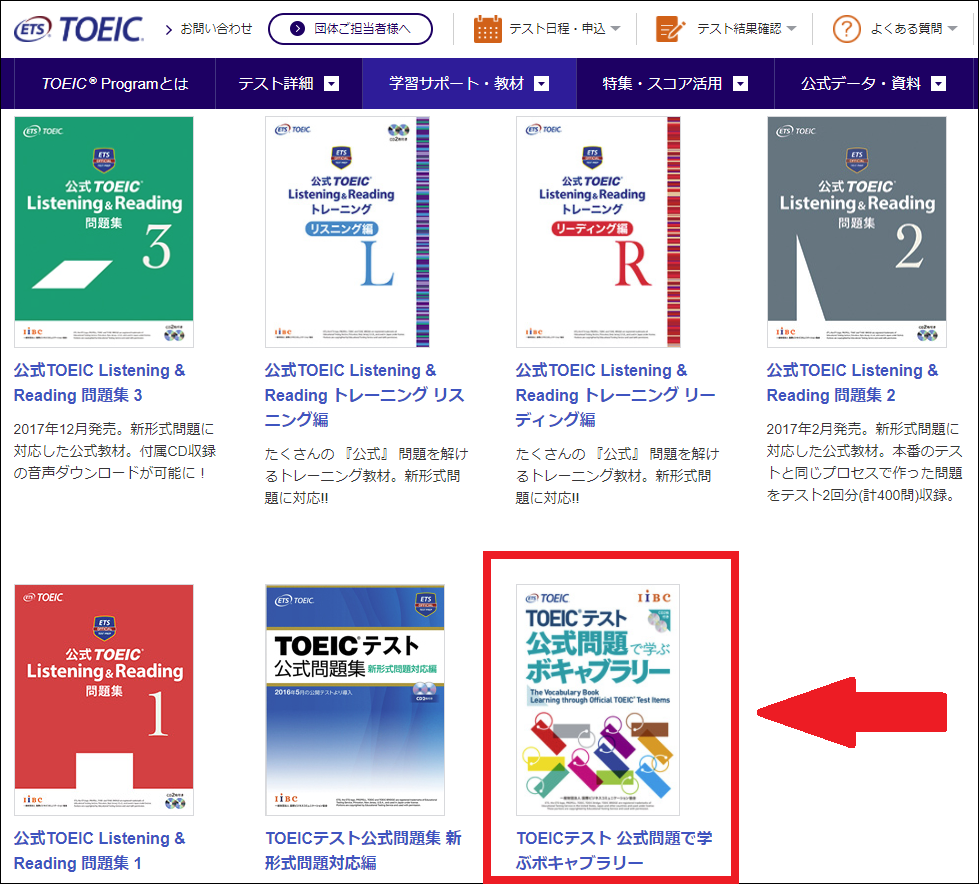

そのため,TOEICの公式HPにおいても,一時はおすすめの参考書の1つとして挙げられていました。

今は先述したボキャブラリーブックに代えられていますが,2023年以降もまだまだ使用できる価値があります。

登場してくる問題形式は確かに旧課程のものですが,ETSが作成した単語帳だということで,使われている例文はしっかりしているわけです↓

個人が出している単語帳と異なり,英文のクオリティーは群を抜いています。

TOEICで出題されてくる単語というのはビジネスシーンで使われるものが多く,アカデミックな受験英語だけでは不十分でしょう。

偏差値が高い大学出身の方であってもTOEICのスコアが低いことがありますが,受験英語だけで挑めばそのような結末となってしまいます。

入試英語とTOEICで使われる単語の質が若干異なっていることはくれぐれも忘れないでください。

ところで,本屋さんに足を運んでみると,難しい内容の本の方が売れるからか,900点を目標にするような単語帳ばかりです。

しかし,普通の方にとっての最善は「背伸びせず,まずは基本から」です。

こちらも忘れずにいてください(受験者の半数以上は600点も取れません)。

さて,本書の内容については2つ先の章で解説することにしますが,前半部分について言えば,TOEICに頻出の200語を徹底的に学ぶためのページです。

ETSの持つ大量のデータに基づき,TOEIC頻出の語句が厳選されてきているので,全く同じ単語を本番で目にする機会も多いでしょう。

初心者の方は,まずはここだけを何度も繰り返してやり直すだけで,だいぶ力が付きます。

付属CDの収録内容が良質である

公式問題で学ぶボキャブラリーをおすすめする魅力の2つ目は,付属のCDの質が良いことです。

全部で2枚組になっているCDに収録されているのは,先に述べた「頻出200語の語句と例文」だけではありません。

次章で解説する「パート3と4に出てくる問題文と質問まですべて」です。

つまり,この単語帳でリスニングパートの練習までできてしまうことになります。

先述した通り,公式が作成している問題ですから,すべてが良問であって初中級者にはぴったりです。

なお,本書で予想問題形式で収録されているのは,「パート3と4のリスニング問題」と「パート5と7のリーディング問題」ですが,後者に対する音声はありません(単語学習自体は可能です)。

さて,本書の収録音声については,まだまだいくつかの魅力があります。

その1つは「ナレーター」です。

実は本書の音声は,公開テストと同じ人を採用しています。

つまり,付属のCDをよく聞き込んでおけばおくほど,本番会場では,慣れ親しんだ声で問題を解くことができるというわけです。

話題は変わりますが,競技カルタを扱う「ちはやふる」というマンガにおいても,読み手の先生の声質により結果が変わるような記述がありましたが,TOEICにおいても同じことが言えるでしょう。

そして,もう1つ重要な点が,CDの曲タイトルにある表記です↓

ここで,黄色い線の中に書かれた記号部分に注目していただきたいのですが,例を挙げると「30 Part3 Q1-3 Br&Au」などと書かれています。

実は,そこのBrやAuが意味しているのは,話者の出身国であるわけです↓

- Am=アメリカ

- Br=イギリス

- Cn=カナダ

- Au=オーストラリア

つまりこれは,TOEICが新形式になった際に世間を賑わせた,なまりのある話者による英語がちゃんと区別されて収録されていることを意味します。

ここまで配慮された音声というのは,公式問題集以外ではなかなか手に入れられませんので,それが本書の価値を高めていることについては誰しも納得するでしょう。

なお,先に紹介した公式ボキャブラリーブックの方では,アメリカ英語とイギリス英語しか収録されていません。

といったわけで,本書に付属のCDは独自の魅力となっているわけです。

メリハリある構成で学習しやすい

ここまでに何度か言及してはいましたが,公式問題で学ぶボキャブラリーの大きな魅力は,1冊でメリハリのある単語学習が可能になるところです。

それは目次からも明らかなのですが,最初から最後まで同じ感じで書かれていることがなく,飽きずに学習することができます。

ここでは,前半と後半の2つに分けて解説していくことにしましょう。

前半

前半部分はTOEICの頻出語句を例文で暗記していくわけですが,学ぶ語数は全部で200です。

このときの学習法についてもしっかりとした記述があり,

- まず意味を確認し,例文と日本語訳を確認,さらに派生語や語法について学ぶ

- ボックスにチェックを入れたら次の単語に移り,2ページやったところでそれまでの内容を反復

- 最後に音声を聞いて1セットが終了

といった流れで行います。

一番最初の単語は「equipment」ですが,「装置」以外に「備品」という意味はすぐに出てくるでしょうか。

また3つ目のhostの発音は「ホスト」ではなく「ホウスト」です。

頻出語ですが,こういったところを疎かにしないことが大切なのでしょう(ちなみにhostは後継本には収録されていません)。

名詞・動詞・形容詞などと品詞ごとに学んでいきますが,最後にはフレーズ(put togetherやup toなど)もあります。

後半

この本では実に全部で1500語以上を学ぶことができますが,その核となるのは,頻出語の次に並ぶ「公式問題で学ぶPart別語句(パート3, 4, 5, 7からなる約1300語)」でしょう。

以下はパート3のものですが,本番と同じ形式の会話問題を元に学習が進みます(新課程のものとはやや異なります)↓

実際に問題文中で使われる形で単語を学ぶことができるため,

- 実際の問題に慣れられる

- その語がよく使われるコロケーションや場面がわかる

こととなり,単語の理解も容易になります。

そして,4つあるパート別に学ぶことでメリハリが付き,飽きることなく単語学習をすすめられるという評価に繋がってくるわけです。

文を使って学ぶ形式の単語帳としては,大学受験で「Z会の速読英単語」などを使った方もいらっしゃるのではないでしょうか(未だに受験の王道を行く良書です)。

2つ目の「コロケーション」というのは,"supply and demand" のように一連のセットで出てくるものですが,日本語で「需要と供給」と言うにもかかわらず,"demand and supply"となぜ言わないかについては,もはや理屈では説明しきれません。

伝統的にそうとしか言わないのです。

こういったことは,言い回しに慣れることが重要だと言われる根拠になるでしょう。

最後にもう1つ,この本が親切だなと思うのは,詳細な学習法についての記述があることです↓

例えば,パート3の学習法においては,学習者のレベルに応じて「普通の学習法,初心者向けの学習法,さらに応用力をつけるための勉強法」という3つのバリエーションが用意されていて,読み手に向けての配慮がなされているように感じます。

さらに,パート別学習(後半)で文中に出てくる単語と,前半部分の頻出語句にほとんど重複が見られないところも驚きでした。

これは私の推測ですが,ETSはまず手始めに,このパート別の単語についての問題を作成した後,それまでに触れられなかった頻出語句を前半部分に頻出語としてまとめたのではないでしょうか。

それほどまでに,無駄なく効果的な学習ができるような作りになっているのも本書の魅力の一つです。

公式問題で学ぶボキャブラリーの良くないところ

これほどまでに良いことづくしの本書ですが,現在絶版となってしまい,後継本に本書の魅力が完全には引継がれていないところが残念です。

とはいえ,出版が2013年ということで,TOEICの問題形式が変更される前の内容なため,問題に使われる例文が現行のものよりもやや簡単目のように感じます。

あとは,勉強法が人によっては複雑なのが短所として挙げられるでしょうか。

諸刃の剣とでも言えるでしょうが,本書の指示通りにやり遂げられず,思うような効果が得られない方も一定数いたのかもしれません。

実際,併売せずに絶版となったわけですから,ETS側が本書は後継本より劣っていると判断したのは明らかでしょう。

とはいえ,短所として挙げられる部分としてはその程度で,おすすめできる本であることに変わりありません。

まとめ

以上,TOEICテスト公式問題で学ぶボキャブラリーについてのレビューでした。

今回の記事内容で,本書を購入する方に向けたおすすめポイントをまとめますと,

- 公式問題編集部が作成する質の高い例文

- ナレーターまで公式で,なまりのある英語についても対策済み

- 学習法に対しても配慮がされ,効果的な単語学習が可能

- 完璧にやりこなすには気合と根性が必要

となります。

単語集に限らず,どの参考書選びについても言えることですが,自分が決めた一冊をとことん繰り返しては,内容を完全に自分のものにしていくことが大切です。

せっかく時間とお金を費やして本気で取り組むわけですから,学習素材にはそれだけの価値がある(信頼のおける)ものを選びましょう。

今回紹介した単語帳は,例文や問題の質を始め,CDの収録内容や学習法の指示1つとってみても,懇切丁寧に書かれた単語集となっています。

TOEICの公式問題集とこの単語帳のセットだけで,本番の公開テストに挑む方も多いので,TOEICを独学で学ばれる方の買うべき参考書として,十分におすすめできるものだと言えるでしょう↓

新品では購入できませんが,結構な数が流通していた為,中古で安く入手できるかもしれません↓