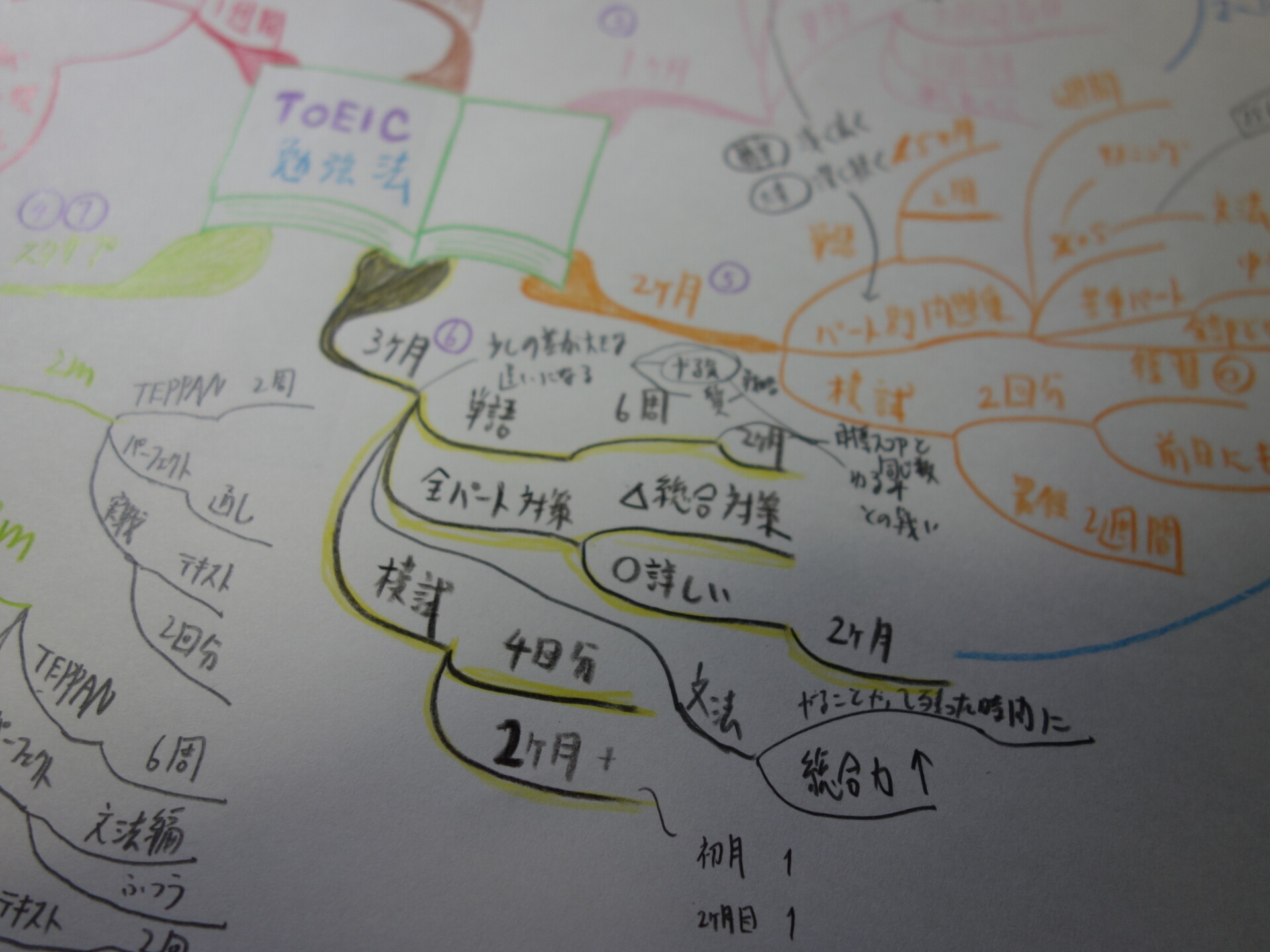

TOEICの勉強法ですが,本番までの残り期間によって,できる内容が変わってきます。

それこそ,2週間には2週間用の勉強法,1ヶ月には1ヶ月用の勉強法が存在するわけで,当サイトにおいても期間別の記事をこれまでにいくつか書いてきましたが,今回紹介するのは,本番まで「3ヶ月残っているときの勉強法」です。

そもそも,TOEICで高スコアを取るためには,

- 自分の実力をアップさせること

- その実力を本番で遺憾なく発揮できること

の2つが必要ですが,対策できる期間が長くなるほど,前者の方により多くの時間をかけられるようになります。

逆に,後者の対策にはそこまでの時間を要しないため,1~2ヶ月もあれば十分でしょう。

となると,3ヶ月あれば最低でも1ヶ月は実力アップに励むことができます。

これは結構な長さで多くの対策が可能になる一方で,勉強の質に気を配らないでいると,2ヶ月目あたりに起こりやすい中だるみの時期を伴って,あまり良い対策にならないことが往々にしてあるわけです。

そうならないように,当記事を基にしっかりと計画を立ててみては,納得して勉強を進めていきましょう!

もくじ

TOEIC対策に3ヶ月かける際のポイント

3ヶ月という時間を使ってTOEIC対策を行う際のポイントは,

- 単語学習

- パート別対策

- 英文法学習

- 模試演習

の4つを,ほぼすべてが完璧になるまで行うということです。

詳しくは次章以降で1つずつ述べていきますが,単語学習では1冊の単語帳を5周以上できますし,パート別対策においては広範囲をカバーしながらも浅い学びになりがちな「総合対策本」ではなく,特定のパートに特化した問題集を使って学びを深めることができます。

模試に関しても,最後の1ヶ月間は実践と復習に専念することができ,計4回分くらいを消化できるでしょう。

TOEICの2ヶ月勉強法と比べると時間に余裕が出てくるため,復習や演習できる回数が増える他,TOEICによく出る英文法を学ぶこともできるため,総合的な英語力を伸ばせます。

単語帳をやることにも似た効果がありますが,文法力が伸びると純粋にPart5のスコアが上がることはもちろん,英文を深く読めるようになることで,リーディングセクション全体のスコアアップと,リスニングセクションでは文法構造に沿った聞き方ができるために理解力が高まるわけです。

もちろん,5~6ヶ月以上TOEIC対策ができるというのであれば,テストで求められるレベル以上の英文を読んだり聴いたりすることができますし,文法書を1冊読むことすらできてしまうでしょう。

ですが,そうなるとTOEICスコアに直結しない知識まで学ぶことになるため,効率はどうしても落ちてきてしまいます。

最終的な目標が真の英語力の養成であれば問題ありませんが,英語以外にもやりたいことがあって,TOEICは目標達成のための一手段だと考えている人にとってみれば,そこまでの勉強は不要です。

そういった意味では,最もコスパが高いTOEIC対策期間が,今回焦点を当てている「3ヶ月」であると言っても過言ではないでしょう。

しかし,多少は時間に余裕が出てくるために,やるべき時期にサボってしまったり,気を抜いた勉強法を採用してしまったりすれば,かけた時間の割に成果が出ないことが少なくありません。

特に,やる気面での好調を長期間にわたって維持し続けることは,常日頃,頭を悩ます問題に発展しがちです。

3ヶ月勉強法における単語学習

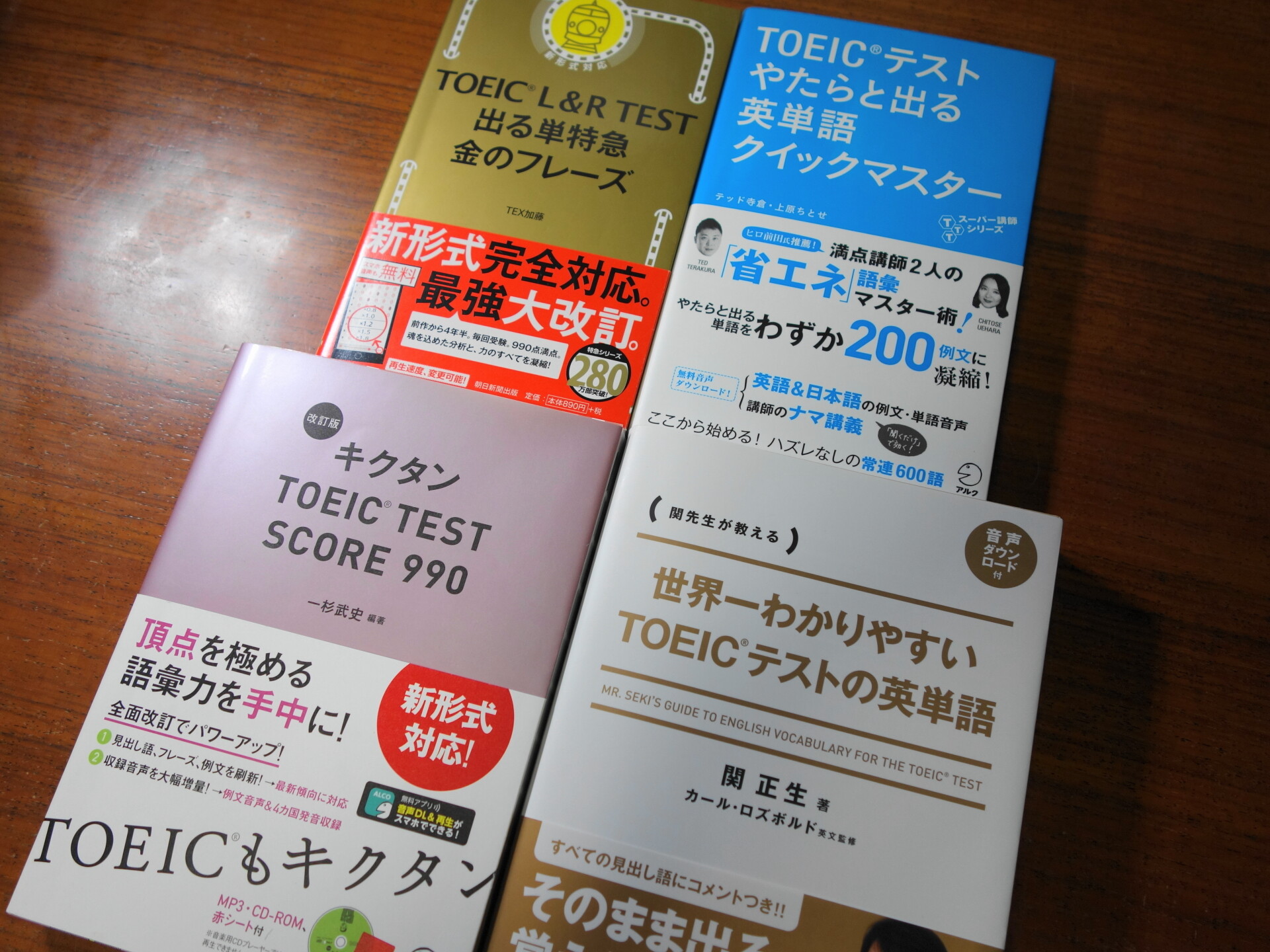

3ヶ月も単語を勉強できるとはいえ,単語帳はTOEIC専用のものを使うようにしましょう。

大学受験のときに使った単語帳や,高校までの教科書内容を復習するだけでは不十分で,TOEICの試験で狙われる語句が頻度順に収録されていたり,例文がテストで出てきやすい形で掲載されていたりするものを購入してください。

現在の英語力によって覚えるべき単語数は異なりますが,自分の目指すスコアと同じ数を目標にしてみましょう。

例えば,TOEIC600点が目標なら600個の単語を,800点なら800個の単語を新しく暗記するといった感じです。

なお,ただ1回,目を通しただけで身に付くはずもなく,時間をかけてようやく意味が思い出せる程度の完成度では,時間との勝負であるTOEICに太刀打ちできません。

人間は忘れる生き物ですから,何回も復習しては覚え直し,難しい単語であってもすぐに意味が浮かぶ状態にならなければいけないわけです。

そのためにも,3ヶ月の内,単語学習には2ヶ月以上を費やし,1冊の単語帳を最低でも5周は繰り返す必要があります。

なお,数ある単語帳の中から何を選ぶかについては,それこそ書店のTOEICコーナーに並んでいるものであれば何でも構いません。

完全に好みで選びましょう。

ちなみに最近の私は,音とリズムで学べるキクタンにハマっています。

単語帳をパッと開いてすぐに意味が言える状態を目指すわけですから,簡単な単語であっても油断できません。

そもそも,TOEICのリスニングセクションで文字は確認できず,音だけを頼りに単語の意味が浮かばなければならないので,pave(舗装道路)やcurb(縁石)のような頻出語から,calendarやbatteryの発音(カタカナとアクセント位置が異なる)までを,しっかり確認しておいてください。

単語学習の方法については,購入した単語帳ごとにそれ用のものが設定されているはずですが,1日15~20分かけて100語くらいを学べる,ハイペースな勉強法を採用しているものがおすすめです。

3ヶ月勉強法でのコツ1

- 最初の2ヶ月間は毎日単語学習を行う

- 学習時間は1日15~20分かけて100語以上学ぶ

- 語数は目標スコアと同じにし,5周以上行う

3ヶ月勉強法におけるパート別対策

次に,TOEICのパート別対策について,この3ヶ月で何ができるのかを考えてみます。

「パート別対策」と聞き,みなさんが真っ先に思い浮かべるものは何でしょうか。

やや厚めの総合対策本的なものが浮かんだ方も中にはいるかもしれません。

これは,1冊にPart1~7の攻略法がすべて載っている本のことです。

しかし,総合対策本では,1ヶ月以内に読み終わってしまう程度の浅い知識しか得られません。

範囲が広いことは良いのですが,2ヶ月以上勉強できる人にとっては量的にやや物足りないものです。

そのため,パート別に深く学べる「パート別問題集」を複数冊使うことがおすすめで,ある程度のパートごとに分冊になっているものを用意しましょう。

極端な話,TOEICのパートごとに7冊の問題集を用意することになっても別におかしな話ではありません。

とはいえ,Part1だけとかPart6だけを扱う参考書をあまり見たことがなく,いくつかのパートがまとめられて1冊の形で売られていることが多いように思います。

いずれにせよ,できる限り別々の本で学ぶようにすることで,先に言及した総合対策本の厚みを遥かに凌駕することになるわけで,2ヶ月勉強法で使うものと比べてみると,3ヶ月で学ぶ量は1.3~1.4倍になるはずです。

勉強する際の工夫としては,例えば,その日の前半にリスニングセクションの対策をしたら,後半はリーディングセクションの問題集に取りかかるなど,聴くと読むのバランスを考えながら勉強するようにしてみてください。

3ヶ月勉強法でのコツ2

- 最初の2ヶ月間,パート別対策を毎日行う

- パート別問題集を複数冊用意する

- 聴くと読むのバランスを考えて学ぶ

3ヶ月勉強法における英文法対策

TOEIC対策に3ヶ月間を充てられる強みとして,それぞれの学びが深まる以外に,英文法の勉強ができることが挙げられます。

さすがに,中学校や高校で使った文法書を1から学び直すだけの時間は残されていませんが,TOEICによく出る英文法を網羅的に学習することは十分に可能です。

そもそも,大学受験の英文読解でよく目にする分詞構文や省略構文はTOEICでは出てこないので,わざわざ学び直す必要はありません。

目標スコアが高い人であっても,偏差値60を超える大学の過去問が解けるようになる必要はないのです。

とはいえ,スタート地点での文法力は人によって様々でしょう。

それこそ,学生時代に真剣に英文法を学んできた人であれば,定評ある文法書を1冊読み込むことも可能なはずです(先ほど「必要はない」と述べましたが,そのレベルともなれば採用を考えてもよいです)。

もし,英文法が苦手ならば伸びしろが大いにあるわけで,あくまで完璧を求めず,やった分だけスコアがアップすると前向きに捉えつつ学ぶようにしましょう!

コツとしては,ずっと文法だけを学んでしまうことのないように,1日の学習でまずは単語やパート別対策を済ませた上で,残った時間を文法に充てるようにすると効率的に学ぶことができます。

3ヶ月勉強法でのコツ3

- 英文法対策は日々の勉強の最後に行う

- できればTOEIC用の文法書を使う

3ヶ月勉強法における模試演習

模試を解くことは,たとえ試験まで残り1週間しかなくても行うくらいに重要です。

TOEICは2時間ぶっ通しの試験であり,模試を解くときも同様に,休みなしで行うようにします。

勉強習慣がない人ほど苦痛に感じるものなので,最初の1ヶ月目に模試を解くと,実に辛いと感じられるはずです。

しかも,TOEICのコツも満足に掴めていない時期ですから,スコアは散々なものとなり,肉体的にも精神的にも疲弊してしまうでしょう。

しかし,それが2ヶ月・3ヶ月目ともなると,だんだんと耐えられるようになってきて,前の結果と比べれば,日々の勉強の成果が出てきていることを客観的に確認できるはずです。

それこそ,期間中の自己採点で目標スコアを超えてしまったような場合には,天にも登るほどの嬉しさがこみあげてくるでしょう。

模試を使うタイミングですが,まずはTOEIC勉強を始めたばかりのときに1回目を解き,2ヶ月目のどこかでまた1度解くようにします。

3ヶ月目には単語学習やパート別対策に時間を取られない分,模試は2回以上を解くようにして,復習に全力を尽くすようにしましょう。

1~2ヶ月目に学んだことが助けとなり,これまで以上に解説内容を理解できるようになっているはずです。

試験直前には1ヶ月目や2ヶ月目に使った模試を再度解き直すことで,本番での時間の進み方を体感しておきます。

ポイント

- 模試は1~2ヶ月目は1回ずつ,3ヶ月目には2回行う

- 本番前日には最初に使ったものを復習する

- 2時間ぶっ通しで行い,解説までしっかり読む

まとめ

以上がTOEICを3ヶ月かけて勉強するときの方法です。

以下に,1日に2時間ほど勉強できると仮定したときのスケジュールをまとめます↓

2時間の学習時間の内訳

1ヶ月目:単語学習(20分)+パート別対策(80分)+英文法(20分)+どこかのタイミングで模試を1回

2ヶ月目:単語学習(20分)+パート別対策(80分)+英文法(20分)+どこかのタイミングで模試を1回

3ヶ月目:模試の復習(100分)+英文法(20分)+2週間に1度は模試を解く

直前:模試の解き直し(120分)

毎日,スキマ時間を見つけてはちょこちょこ勉強時間を積み重ねていくようにしますが,模試を解く日に限っては,連続した2時間を費やすことを忘れないようにしましょう。

3ヶ月目は模試の復習を念入りに行うようにしますが,時間に余裕があれば,これまでの単語を一気に復習したり,気になるところのパート別対策をやり直してみたりするなど,これまでの復習に時間を割くようにしてください。

最後に「やる気管理の重要性」について述べておくと,3ヶ月という期間は思った以上に色々なことが学べてしまう反面,つい怠けてしまいがちです。

まだ時間があると思うとつい気の緩みが出てしまうもので,勉強習慣が身に付いていない最初の1ヶ月は,特に注意して臨むようにしてください。

3日坊主で終わらせないためにも,誰か同じような境遇の仲間を見つけたり,問題集を1冊終えた時にはお祝いするなどして,やる気を高い位置でキープするようにしましょう。

それこそ,最近コーチングスタイルの指導が流行ってきている理由は,こうした精神面でのケアがそれだけ難しいからです。

変な話,私もTOEICの900点を超えるためにパーソナルコーチを付けて対策した過去があります。

なお,自分が学ぶべき教材を選ぶための時間については,今回の記事では特に考慮していません。

どんな参考書や問題集を選んだらよいのか全くわからない方には,教材がすべて入ったオールインワンのアプリに丸投げして学ぶこともおすすめです↓

最後までお読みいただきありがとうございました。