最近,企業が求めるTOEICの英語力に関するYahoo!記事(2022年12月3日取得)を読んだのですが,そこのコメント欄が大変活気づいていたので,その全746件の内容を「世間の声」としてまとめてみることにしました。

主な論点は「TOEICを採用や昇進・昇格などの評価基準とすることに意味があるかどうか」で,TOEIC不要論を唱える方のほとんどが「点数と実際の英語力が乖離していること」を大きな問題と見なしていた点が大変興味深かったです(当記事における「TOEIC」は基本的にL&Rテストのことを指します)。

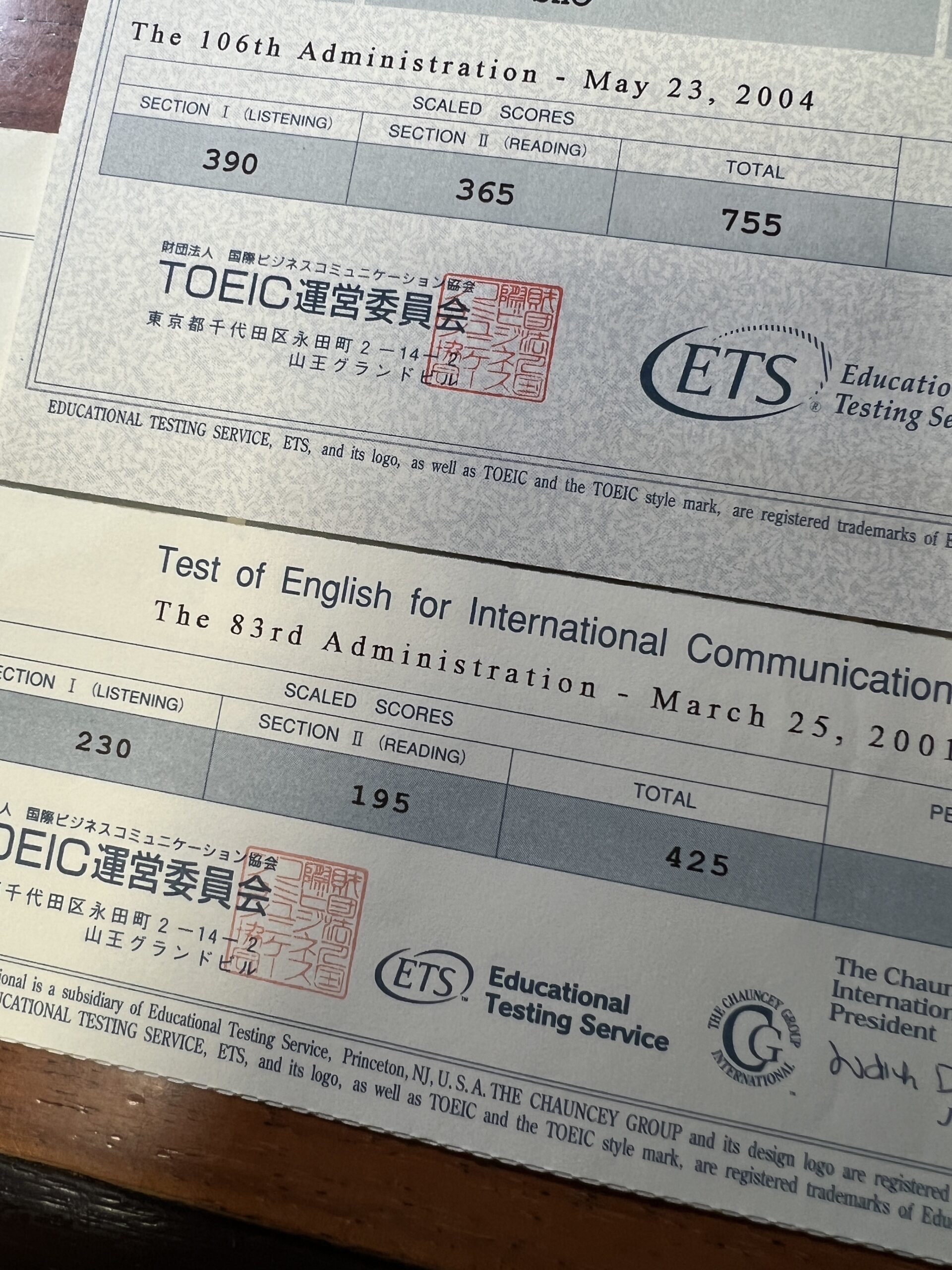

確かに,TOEICが900点を超えている人で英語が話せない同僚を目にしたり,逆に300点でも上手く英語で電話対応ができている人が周りにいたりすれば,TOEICを受ける意味はないと結論付けてしまっても無理はありません。

そうした意見に対して,Yahoo!コメントを行う人(ヤフコメ民)はどのように支持表明や反論を行うのでしょうか。

以下で詳しくみていきたいと思います。

もくじ

TOEICの点数が高くても英語ができない人は多い

自分の会社では,TOEICスコアが自分より高いのに英語ができない人が多い。

という意見が,TOEIC不要論を唱える人の中では最も多かったです。

800点を超えているのに英語のニュースをほとんど理解できなかったり,900点超えであっても英語が話せなかったりするヤフコメ民は,

入社試験の代替案として英検やTOEFL,もしくは世界的に認められているIELTSやケンブリッジ英検の方がずっとふさわしいと思う。

と述べていました。

その他,

300~500点のスコアしかない同僚が電話対応を見事にこなしているのを見て,TOEICの点数と話す能力は無関係だと思うようになった。

と言う方がいましたし,英文を読む機会が多い職場にいる600点の方が,

今は翻訳アプリを利用できるから,TOEICスコアが低くても全く問題はない。

とのコメントを寄せていました。

ここまでの世間の声をまとめると,TOEICの点数が高いからといって英語ができるとは限らないし,ましてや仕事ができるとは決してならないというのは確からしいです。

TOEICのスコアアップのために必死に努力したところで,実用的な英語の運用能力が上がらなければ,費やした時間と情熱が無駄になってしまうと考える人が出てくるのは当然だと思います。

その反面,冒頭の記事では企業の9割以上がTOEICを評価しており,雇われの立場だと,雇い主の意向に逆らうわけにはいきません。

上司にTOEICのスコアを上げるようにと言われた時,一体どのように納得すればよいのでしょうか。

次章では,英語を話すこととTOEICについて考えてみることにします。

社会人が英語を話せるようになるためには

前章で,「英語ができない」と書きましたが,実際には「英語が話せない」ことが問題視されていることが多かったです。

しかし,仕事で英語を話すために必要な資質・能力を考えてみると,

- 実務経験

- 日本語の運用能力

- コミュ二ケーション能力

- 度胸

- 専門知識

- 歴史や宗教に関する知識

といった,英語力以外の能力も重要になってくるわけで,これらの一部はTOEICで測ることができても,基本的にはあまりスコア結果を左右しないでしょう。

例えば,1の「実務経験」は,会議に参加したり電話に多く出たりすることで培われるものですが,理想としては英語圏に1年くらい駐在して日本語を使わなければ,嫌でも英語がしゃべれるようになるわけです。

2つ目に挙げた「日本語運用能力」が欠如している人は相手の意見を理解できず,今回調べたヤフコメ民の中にも的外れな回答をしている人がいましたが,こういった人は理解力や論理的な思考力を持ち合わせていません。

その他,英語を話すにあたって,文法や語彙を気にし過ぎずに会話が途切れないよう話し続けたり,身振り・手振りや表情を上手く使ってみたり,どうにか自分の意見を相手に伝えようと必死になれたりする能力も重要です。

上の動画で取り上げられている出川イングリッシュは,特に「コミュニケーション能力」や「度胸」の大切さを私たちに教えてくれます。

もちろん,出川氏の英語力が低いかどうかはわかりませんし,誰も真似できない稀有な能力を持っていることは明らかです。

しかし,こういった能力を評価するためには,それを正しく評価できる人が面接を行うことが必要となるわけで,そうした人材が果たして社内に存在するかどうかはわかりません。

また,別のテストを独自に開発するとなれば手間や費用がかかるわけで,企業の生産性を落としてまで取り組むべきほどの価値はないでしょう。

実際,TOEICの歴史!いつ誰がどんな目的で作ったので見てきたように,TOEICが生まれるにあたって,2人の日本人の大きな尽力がみられました。

TOEICが浸透する前の昭和時代においては,企業が独自に英語のテストを行っていましたが,その内容に懐疑的なヤフコメ民も見られたため,そちらにおいても信ぴょう性があったかどうかは不明です。

会社が違えばテスト内容も変わるわけですから,他と比較することもできません。

ところで,日本において英会話の練習を積める場所にはどのようなものが考えられるでしょうか。

週に数回程度スクールに通う程度では不十分ですし,職場で話す内容は「専門知識」がその中心にあり,瞬発力や社交性などを含むコミュニケーション能力と専門性の2つを高いレベルで維持することは,並大抵の努力では実現困難です。

外国人を相手にビジネスを行う場合,相手の歴史や宗教背景を理解し,適切に対応できる人材が重宝されることは明らかですが,かといって,高い英語能力に加えて日本史や地理や一般常識の知識までが問われる通訳案内士のテストをTOEIC代わりに採用したところで,万事解決とはならないでしょう。

ところで,TOEICが300点でも英語が話せる同僚はいても,同じスコアで上手な英文を書ける同僚がいるというコメントは見つかりませんでした。

英語を正しく書くためには高い文法力や語彙力が問われるわけですが,その能力は会話の勉強だけをしていても身に付かないものです。

このことも頭の片隅に留めておき,先に進むことにします。

TOEICは評価に値すると見なす世間のコメント

今度は,TOEICに意味があるとする人の主張についてみてみましょう!

話すことに限ってみれば,

TOEICでは400点と600点の人を比べても会話力の差まで評価できないが,800点保有者ともなれば明確な差が表れる。

という意見や,

リスニングやリーディングができると,その後のアウトプットの伸びが全然違います。

という論調のコメントが目立ってきます。

TOEICのスコアが低くても英語が話せる人に関しては,

話せない英語は聞き取れないので,英語が話せるのであればリスニングのスコアは高いはず。

といった意見や,

低スコアの人は,ディベートや専門的な話題に関するスピーチができません。

といった反論が見受けられました。

相手の意見を理解せずに,ただ自分の意見を一方的に(それも正しくない英語で)話し続けているだけでも,内容についてよく吟味することなく傍から見ているだけの人からすれば,一見英語が話せていると感じられるのかもしれません。

ただし,TOEICのスコアが高くても英語が話せない人が一定数いることは確かで,世間的にはTOEICスコアの高さを競うだけでなく,会話練習や書く練習が別に必要とされることを私たちに気づかせてくれます。

ところで,歴史的にみれば,そもそもTOEICはL&Rのみの試験でした。

というのも,開発元であるETSが調査したところ,一般的にリスニングとスピーキング,さらにはリーディングとライティングのスコアの間に「0.83」といった高い正の相関が確認できたからです。

これは,理論上,TOEICスコアが高ければ,英語を話したり書いたりも当然のようにできることを意味し,手間と費用をかけず,マークシートと会場と音声機器さえ用意出来れば実施できてしまうTOEICには,ここまでの地位を築き上げてきただけの理由があります。

しかし,楽に点数が上がる裏ワザがはびこっていることで,実力以上のスコアを手にしている受験生がいることで,こじれてしまっているわけです。

先ほど述べたような,高スコア取得者ではあるが英語を話せないという人は,新形式になる以前のTOEICを受けた同僚か,もしくはテクニックや対策にばかり走ってしまい,純粋な英語力を高めてこなかった同僚を指しているのかもしれません。

いずれにせよ,そういった人たちのせいでTOEIC高スコア取得者の印象が悪くなってしまっているわけですから,できればスピーキングもライティングも頑張ってほしいものです。

企業側も,S&Wテストのスコアも一緒に求めるようになれば万事解決となるのかもしれません。

ただし,S&Wテストについては実施開場がまだまだ少なく料金は高めなので,そう簡単に浸透はしないように思います↓

TOEICにおける評価をどう考えるべきか

冒頭のヤフー記事のコメントをすべて読み終えた上での私の提案は,TOEICで英語の基礎力を確認し,その後,会話練習や書く練習など,職場に必要な経験を積ませてみるのはどうかということです。

ただし,その基礎力をTOEICの何点に設定するかについてはまだまだ議論の余地があり,世間の評価的には,

700~900点の間に設定するのが良い。

と思われ,実際,楽天という企業は800点を最低条件にしたことで有名です。

その上で,もし仮に700点を最低基準と設定したときに,700点と900点の人間の英語力に差はないと考えられることが重要で,その後の英語力の評価には別の基準を設ける必要があるように思います。

これはつまり,基準を超えたことこそが大切であり,最小の努力で基準をギリギリ超えたような人は,これまた優秀な能力の持ち主であると評価すべきだということです。

800点と900点に差があると考えるから話がややこしくなるわけで,その先に関しては,それこそS&WテストでもIELTSでも,納得がいくまでフォローするところまで会社が責任を持つべきで,社員から文句が出ない基準を別に設けるべきでしょう。

例えば,英会話の経験を積むための訓練として,「オンライン英会話を1000時間くらい受講させれば一人前になる」という意見を採用するのであれば,入社後にその伸びを正当に評価するためのシステムを作り,これを賃金が支払われる業務の一環として取り入れるべきだということになります。

ここで改めて強調したいのですが,TOEICは何も,英語の基礎力を確認するためだけに行われているわけではありません。

英語以外の以下のような能力であっても,TOEICスコアから多少なりともうかがい知ることができるわけです↓

- 前向きに努力できる力

- 要領の良さ(器用さ)

- 従順さ

こうしたことも踏まえると,TOEICを足切りとして利用することに意味はあると私は考えます。

一方で,ヤフコメの中には「スコアを励みに英語学習を続けられています。」や「自分との勝負が楽しいです。」といった意見もありましたが,全員が全員,語学を好きなわけではないので,主観的な意見については前提に含めない方が良いでしょう。

まとめ

以上,ヤフコメにみるTOEIC不要論の主張と,それを受けての「評価基準としてのTOEICの扱い方」について結論めいたものを提示してみましたが,みなさんはどのような感想を持たれたでしょうか。

自分なりにコメントの意図を正確に分析するように努めましたが,私自身,TOEIC受験に意味があると信じているからか,結果として不要という結論には至りませんでした。

とはいえ,とりわけ以下の2点については,多くの人に受け入れてもらえる妙案になったのではないかと自負しております↓

- TOEICはあくまで英語の基礎力の確認目的として用い,基準のスコアを超えた人は同列に扱う

- その後,書くや話すといった能力に関しては,職種ごとに求められる能力が反映されやすい試験を採用し,しっかりと社員の能力を分析した上で納得できる評価基準を,会社側が独自に作り上げる

例えば,TOEICが600点でも翻訳アプリを使えば業務に問題ないと言うような職場においては,実際に翻訳アプリを使って英文を翻訳してもらうテストを実施してみるのはいかがでしょうか。

先述したように,相手の歴史や宗教背景が問題になるような職場でしたら,通訳案内士の試験に合格させることを昇給の条件にしてみるのも良いかもしれません。

いずれにせよ,TOEICの開発側は実力が反映される問題作りに勤しんでいただき,TOEIC対策の発信者は自身の勉強法に責任を持ち,かつ社員の英語力が複数のテストで正当に評価されることを祈って,終わりの言葉に代えさせていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。