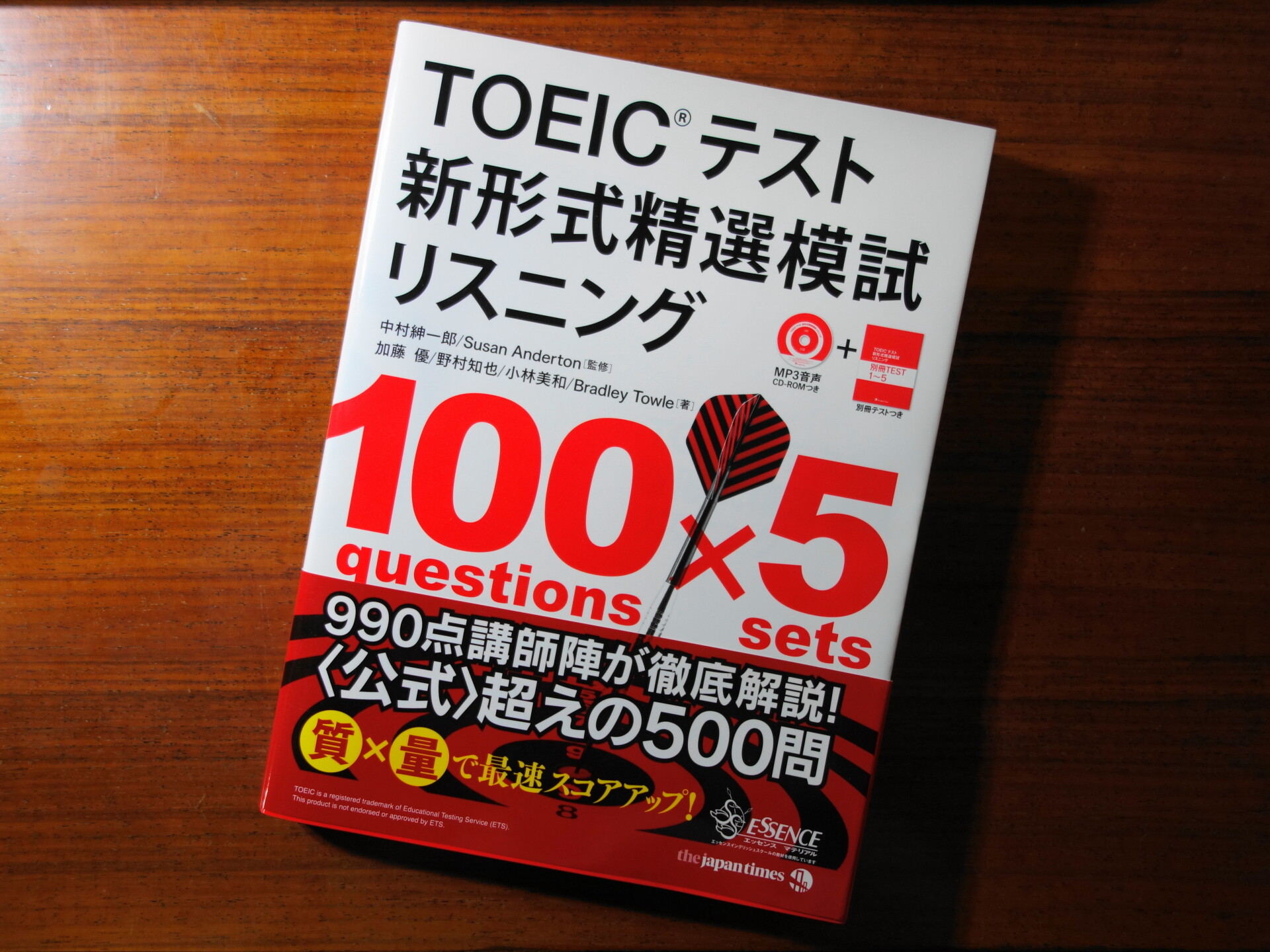

今回ですが,TOEICのリスニング問題のみを収録した「TOEICテスト新形式精選模試リスニング」についてレビューします。

2016年5月以降の新形式に対応したもので,これまでに1・2・3の全3弾が登場していますが,それぞれにおいて解くことができる問題数は,表題に書いた通り,TOEICテストの5回分に相当する計500問です。

TOEIC満点講師による解説もあり,教材としての完成度を高めています。

TOEICの公式問題集はリスニング以外にリーディングも含まれているので,純粋にリスニングセクションのみを対策したい人が買うと無駄が生じてしまうものですが,本書を使えば多聴に専念することが可能です。

問題の難易度は高めで,発売から数年が経過した今においても決して後れを取ってはいません。

それでは,本書がどれほどの実力を秘めているかについて,これから細かくみていくことにしましょう!

もくじ

精選模試リスニングの特徴

基本情報

名称:TOEIC®テスト新形式精選模試リスニング1・2・3

監修:中村紳一郎,Susan Anderton

著者:加藤優(1・2),野村知也(1・2),小林美和(1・3),本田美邦里(2),Bradley Towle(1・2・3)

出版:ジャパンタイムズ

ページ数:約300ページ(解説は200ページ程度)

音声:MP3(1と2はCD-ROM付,3はダウンロード形式)

初版:1は2017年3月,2は2019年1月,3は2020年7月

※1~3の数字は第何弾であるかを示したものです。

本書の特徴ですが,TOEIC予備校の講師が1000回以上受験した結果を反映したものになっていて,問題の傾向や難易度が本番に近くなるように工夫しているところがまず挙げられます。

模試で最も有名なものは公式TOEIC問題集であることに疑いはありませんが,本番よりも問題がやや簡単だと感じられることが少なくありません。

その点,本書は難易度的に本番により近いものです。

もっとも,発売からすでに数年が経過し,公式問題集はその間も新刊が発行され続けている一方,本書は第3弾が最後となっています(2021年にはリスニングとリーディングセクションを含んだ総合模試が発売されました)が,現行のTOEICに匹敵する難易度を維持しています。

2つ目の特徴は,TOEICで990点満点を取得した講師陣が自身の指導経験をもとに解説しているところでしょう。

問題はわざと難しくしてあるために独自性があり,問題の解説だけでなく,経験を伝える内容のコラムが随所に見受けられます。

その結果,人を選ぶようにはなってしまいますが,他のリスニング対策本と同じ特徴を持った問題集を乱発するようでは芸がないでしょう。

もちろん,リスニング模試5回分を収録という大ボリュームも特徴の1つです。

姉妹本に精選模試のリーディング編もありますが,そちらも一緒に買ったとすると,公式問題集の1.4倍程度の値段で2.5倍の量の問題を解けることになり,コストパフォーマンスに優れていると判断できます(2021年に出た精選模試の総合編を使うと,問題数は減りますが,公式問題集の0.6倍程度の値段で済みます)。

精選シリーズは累計で30万部を突破しており,ECサイトでの評価は良好です。

精選模試リスニングの内容

当記事は第1弾のものを用いてレビューを行っていますが,問題やコラム内容に違いこそあれ,レイアウトや構成は第1~3弾間で大差ありません。

精選模試リスニングの構成は,

- 問題編

- 解答・解説編

の2つに分かれていて,上の画像右に見えている赤い冊子が問題編です。

本章でも,この順に沿って中身を紹介していくことにしましょう。

問題編

TOEICのリスニングセクションは100問から成るので,全部で5セットは計500問のリスニング問題が収録されていることになります。

1回分ずつまとまっていて,マークシートは5回分がちゃんと用意されている他,問題用紙のサイズは公開テストのものとほぼ同サイズなので,本番さながらの状態で,かつ豊富な量の問題を解くことができるわけです。

逆に,サイズがやや大きいので持ち運びには向きませんが,これは一長一短なので目的によります。

特に変哲のない見た目です↓

先述した通り,問題はオリジナルのものとなり,問題の難易度はあくまで当時の本番レベルに近づけたということですが,早速解いてみると本番と同じか,それ以上に難しく感じられました。

それにしても,Part3やPart4で早読みをしたり,マークシートをどのタイミングで塗り潰すのか迷ったりと,模試形式でしか実践できないことが結構あるものです。

パートごとに休憩したりはせず,45分間ぶっ通しで頑張りましょう!

採点ですが,本書の予想スコアはただ1つに定まります。

通常,模試のスコア予想というのはある程度の幅を伴って算出されてくることが普通です(280~320点など)が,本書では正答数に対して1つのスコアが対応しているので,結果は具体的な点数が提示されるわけです(300点など)↓

テストのセットが変わるごとに別の換算表を使うところに,信頼性の高さを見て取ることができました。

解答・解説編

続いて,解答・解説編についてレビューしていきますが,本書の目次に目を遣ると,構成や使い方といった簡単な留意事項が最初に少しある以外は,問題編の解答・解説に紙面のほぼすべてが割かれていることがわかります。

パート別の攻略法もないわけではありませんが,いかんせんダイジェスト感が強いため,こうしたテクニックを詳しく学びたいのであれば,別の参考書を使う方が良いでしょう↓

一般的な方法は,リスニングパートの解き方の記事にまとめてあるので参考にしてください。

もちろん,スタディサプリなどを使って全パートの解き方を一通り学んだ後であれば,本書は確認用に使うことができ,攻略法のページが不要とまでは言いません。

とはいえ,1問ごとに詳しい解説があるので,問題を解きながら自分なりの解き方を見つけていく方が自然でしょう。

話者の国籍が解答部分に表示されているのは,実に新形式に即した模試といった感じで,和訳や語彙の他,問題ごとの正答率やコラムがあります↓

ところで,正答率が上の33番目の問題のように「23.5%」しかないとわかれば,

間違ってもしょうがない。

などと思えるでしょう(正解したい基準は「50%」を一つの目安にしてください)。

また,画像下に見えているコラムでは,以下のような内容を扱います↓

- これがエッセンス=TOEICの戦略や学習ポイント,または頻出表現を扱う

- 990点講師の目=注意すべきポイントがある設問について,解き方を助言する

個人的には,読み上げられる英文や選択肢のすべてに全訳が付いていて,必要な情報が見開きの状態で確認できたために,大変復習がしやすかったです↓

なお,単語についてはその意味を覚えるだけでなく,音も一緒に覚えなければリスニング対策とはなりません。

ただ単語をまとめるだけでなく,音源をよく聞き,正しく発音できる状態を目指してください。

私は,学習者が間違いやすい選択肢についても言及されているところに専門学校ならでのノウハウを感じ取ることができました。

最後には,正解一覧がチェックボックスと一緒に収録されているので3回は復習し,以前のものとチェックの数を比較すれば,実力が付いたことを実感できるでしょう↓

こういった細かな気配りも,予備校で培ったノウハウの表れです。

復習のときのワンポイント

丸付けをしていて間違いが見つかった際には,解説を読むのを中止し,再度その問題を解き直してみてください。

それで正解にたどり着けなければ,1回目は何らかの理由(集中できていなかったとか,初回だけでは内容を理解しきれなかったなど)で不正解になってしまったと考えられます。

再度聴いても,明らかに答えを選べないようなものは潔く諦めて解説を読み,会話内容を日本語で理解した後は,音源を何回か聞きながら英文をみたり,音読やシャドーイングを行ったりしてください。

そのような調子ですべての間違いをやり直した後は時間をあえて置くようにし,しばらく経ったら最初から最後までをもう一度解き直し,読み上げられた音源のすべての意味がわかるかどうかを確認していきます。

試験日には朝から音源をリスニングしながら会場に向かうことで,実際の速度かそれ以上のものに耳を慣らした状態で試験に臨むことができますし,5回分も音源の用意があれば様々な使い方ができるでしょう。

まとめ

以上,ジャパンタイムズ社より,TOEICテスト精選模試リスニングのレビューでした。

全5回分の模試を収録したという豊富な問題数に加え,質と難易度は公式問題集よりも本番に近いものになっていました。

コスパの面でも言うことなしです。

加えて,解説では流れた音声の英文と全訳が載っている他,語句の意味についてもまとめられていました。

とりわけ,執筆者がTOEIC講師であることから,自身の指導経験から得られた学習者の間違えやすいポイントについての解説や,設問ごとに集められた正答率データは役に立つでしょう。

音源があることはもちろん,マークシートやスコア換算表もしっかり用意されており,本番さながらのサイズ感で模擬試験を体験できます。

持ち運びには不便ですが,腰を落ち着けてリスニングセクションに取り掛かる分には,この大きさがむしろ使いやすいです。

チェックリストも利用して,何回も復習して完璧にできるようになるまで頑張りましょう!

TOEICで高スコアを取得するためには,リスニングセクションの攻略が不可欠です。

ぜひ本書を使って猛練習してみてください(以下は,最も新しい第3弾のものとなります)↓

最後までお読みいただき,ありがとうございました。