今回は「公式TOEIC Listening & Readingプラクティスリスニング編」をみていきましょう!

一目でわかる341ページという分厚さから,かなりの量を学べることがわかりますが,タイトルになっている「プラクティス」とは「練習問題」を意味するだけに,ワークブック的に手を動かす作業がたくさん含まれます。

その反面,やり終えるまでに中々の時間がかかってしまうわけですが,手取り足取り的な学びとなる関係で,初心者でも学びやすいところが特徴です。

TOEIC公式からリスニング対策ができる本は複数冊が発売されており,本書がどのような方に向いているかについても言及していけたらと思います。

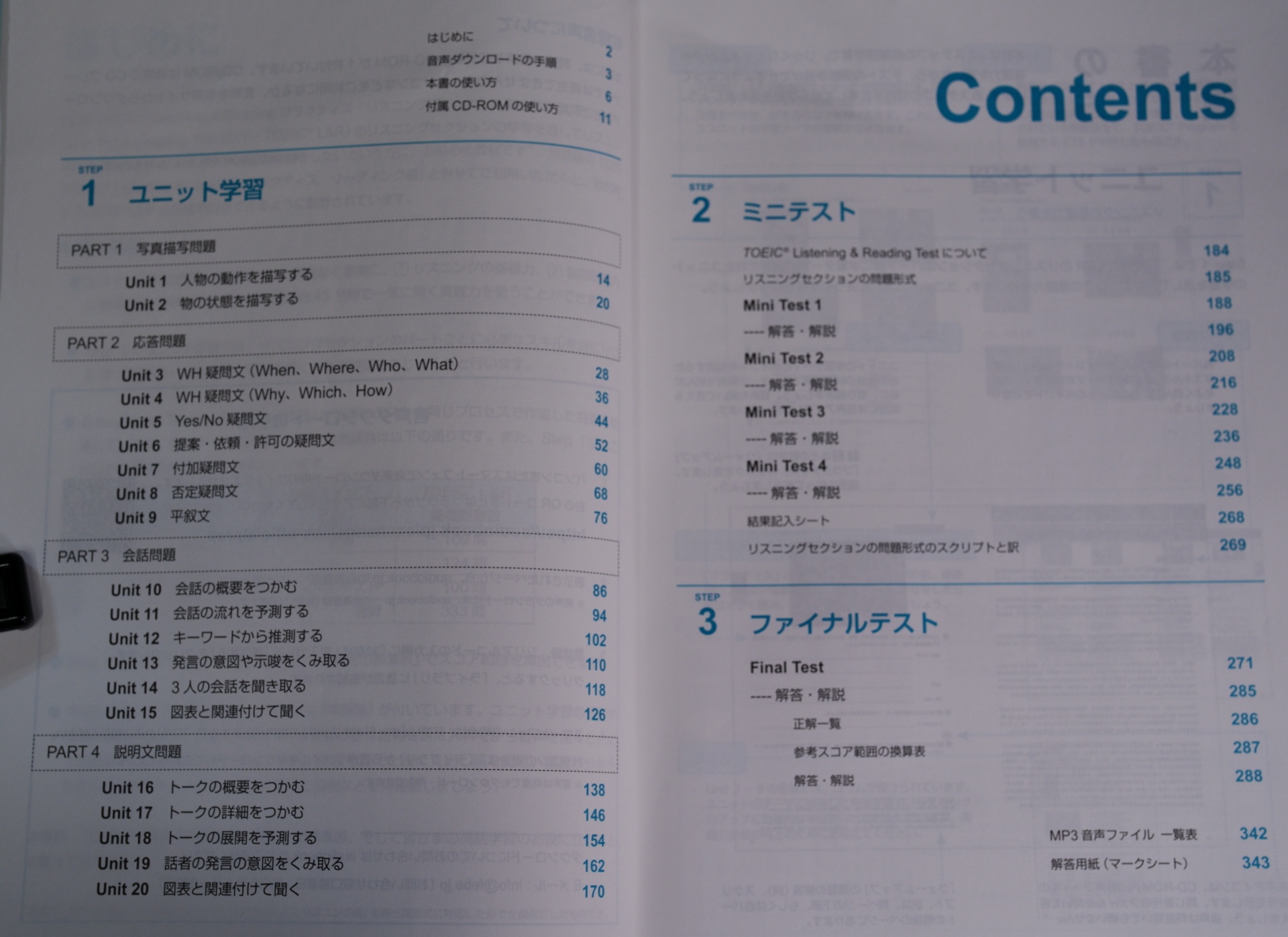

もくじ

公式TOEICプラクティスリスニング編の特徴

公式TOEIC L&Rプラクティスリスニング編はPart1~4(リスニングセクション)の対策本として,ただ模試を解くだけでなく,スモールステップ形式で構成されている数多くの練習問題を通して,初心者でも無理なく実力アップを目指せる一冊です。

公式が作成していて,音声は付属のCD-ROMまたは他のアプリでも再生でき,いまだとTOEIC公式アプリを利用するのが便利でしょう。

なお,TOEICを初めて受ける人が高確率で買うことになるであろう公式TOEIC問題集は完全な模試であるだけに,形式は本番と同一のものですが,本書はちょっと違います。

まずは「リスニング編」となっているところで,必要に応じてリーディング編の方を購入することが可能です。

プラクティスを使ってみて,相性的に合わなかったときのダメージを減らすことができますし,必要な対策のみを選んで行うことができます。

もっとも,公式本は最近さらに細分化され,例えばPart3&4だけ扱った音声速解や,Part7に特化した速読演習もあるくらいです(後述)。

ただし,それらは難易度が比較的に高めですし,扱っているパート数が少ないという弱点があります。

その点,プラクティスはより簡単なレベルから始められるので,本書はリスニングの基礎力を高めたい多くの方にとって利用しやすいでしょう。

もちろん,内容はTOEICに関するものなので,スコアアップにも有効です。

次章で目次を示しますが,内容的には大きく3つに分けられ,以下の順番で力をつけていくことになります↓

- ユニット学習(109問)

- ミニテスト(124問)

- ファイナルテスト(100問)

簡単にそれぞれの内容を述べてみると,ユニット学習ではパート別に解き方を学ぶことになり,ミニテストでTOEICの問題にさらに慣れていき,最後に同一形式でリスニングセクションを解いたら終了です。

公式TOEICプラクティスリスニング編の使い方

上で紹介した3つの内容について,それぞれの使い方をみていきましょう!

ユニット学習

まずはユニット学習からですが,パートごとに学んでいきます。

TOEICではよく出る問題の型のようなものがあるため,それらのいくつかを各パート分,学んでいくわけです。

本内容が占めているページの割合は半分以上で,最も力を入れているパートだと言うことができます。

ちなみに,扱っている技の数的にはどうでしょう。

以下の表はスタディサプリのパーフェクト講義と比較したものですが,大体7割強に相当します↓

| パート | プラクティス | パーフェクト講義 |

| 1 | 2個 | 5個 |

| 2 | 7個 | 7個 |

| 3 | 6個 | 8個 |

| 4 | 5個 | 8個 |

| 計 | 20個 | 28個 |

もう少し多いかと思っていましたが,この結果は意外でした。

とはいえ,プラクティスリスニング編は公式が作成しているだけあって,信頼度的には本書の方が上です。

勉強方法はどのパートでも同じで,まずはその技についての解説(テーマ解説)があり,続けて簡単な問題でウォームアップをします。

以下はPart2のUnit3よりWH疑問文の例ですが,HowやWhyの解説はなかったものの,解説ではかなり突っ込んだ話(直接的な回答ではなくややずらした応答になる場合があるなど)が確認できた他,聴き取りにおいてはWho'sなどの形で'sが登場してくるなどもしました↓

ウォームアップにおいては,同じ音源を別の角度から2回聴くなど,練習量を増やす工夫も見られます。

ワークブックならではの良さを生かして直接書き込んでしまっても良いでしょう。

次にプラクティス,チャレンジと解いていきますが,TOEIC問題の一部を使うと書いてあるだけあって,使われている語彙レベルが難しくなる他,後者では完全に本番と同じ形式です↓

プラクティスとチャレンジは同じ問題ですが,応答の選択肢が入るとグッと難しくなり,TOEIC初心者に解いてもらうと,5問中4問間違えてしまうこともありました。

問題文が聴き取れても選択肢も聴き取れなければ正解できない好例です。

Part2のところにのみ,仕上げにListen&Repeatが用意されていてUnit全体を聴き直すことができるわけですが,これで実質3回同じ音源を聞いたことになります。

さらにシャドーイングの実施が推奨されていたり,知識を深めるためのコラムが載っていたりもしたので,発展学習の余地も十分に残っているように感じました。

解説は丁寧に書かれていて,かつ見やすくレイアウトされています↓

ユニット学習に出てきた単語については別冊の単語帳(切り取れる小冊子で全440語)が付いているので,そちらを使って便利に学びましょう。

ミニテスト

まず最初に実際のTOEICの形式や指示内容に関する解説があり,全部で31問から成る問題を計4セット解くことができます。

実際の約3分の1のスケールですので,1セットにかかる時間は15分程度です。

短時間の集中で済みますが,慣れていないうちはこれだけ短い時間でも聞き疲れてしまうでしょうから,少しずつ慣れていきましょう。

解説含めて,公式問題集と同じ構成ですが,語注部分は単語帳には収録されていないの注意してください↓

巻末のところにミニ模試用のマーク用紙も用意されていた他,結果を記入して成績が悪かった部分をユニット学習に戻って行える仕様が親切に感じました↓

ファイナルテスト

最後は本番と同じ形式のリスニングセクションを解き,有終の美を飾りましょう。

詳しくはリスニングパートの解き方!満点狙いのコツはに書いていますが,問題数は100問,制限時間は45分です。

公式問題集同様,正解一覧の他,スコア換算表が付いていました。

巻末のマークシートを使い,問題部分に書き込みをすることなく解いていくようにしてください。

公式TOEICプラクティスのリスニング編を買うべき人

ここでは,公式TOEICプラクティスのリスニング編を買うべき人はどのような人であるかについて考えてみましょう!

努力できる方

本書はワーク形式なので特に自分で工夫をする必要はなく,指示に従って課題をこなしていくことで素直に実力を伸ばしていくことができるはずです。

ノートに別に用意することもないので,面倒くさがりな方にも向いています。

「復習をするのが億劫」と言う方は多いですが,本書を使えば,指示に従うだけで同じ音源を2~3回は繰り返すことができますし,ミニテストを使って身に付いていない項目がないかどうかをチェックすることもできるわけです。

とはいえ,「努力」という呼び名のやる気は必要で,上で紹介したPart2の例では基本的にチェックするだけで済みましたが,Part3や4のユニット学習ともなると,単語の書き取りや日本語の文を書かされる作業も入ってきます。

もちろん,さらなるやる気があればより大きな実力アップも期待でき,例えば「シャドーイングをやってください」と言われてちゃんと行うことができる方に本書はより適しているように思いました。

リスニング対策を安く済ませたい方

本書はリスニング対策にお金を使いたくない方にも向いていると言えるでしょう。

出版から中々の年数が経過していることもあって,中古でしかもCD紛失ともなれば数百円で買えてしまう本です。

なお,TOEICではリスニングセクションの方がスコアが伸びやすいとされています。

なので,リーディングスコアとあまり得点率が変わらない方はリスニング対策を優先すべきでしょう。

他の公式TOEICリスニング本との違い

本書は2020年8月に出ており,それ以外に新形式に対応していて公式製のものというと,トレーニングリスニング編が知られています。

記事内で述べたように,そちらは2023年に続編が出ておりさらに練習を積めるようになっている他,2024年12月にはPart3&4に特化した音声速解も発売されました。

つまり,リスニングに特化した本としては公式からすでに3種類4冊が出ており,それぞれ以下のような特徴があります↓

- トレーニングリスニング編:リスニングパート対策を一通り20日間で完成させられる手軽さが魅力だが,続編であるトレーニング2も出ているので,気に入ればさらに問題演習量を増やすことも可能。定価2200円。

- プラクティスリスニング編:より初中級者に向けたもので,練習量を多くワーク形式にしたリスニング対策本。1~2ヶ月を目安にじっくり取り組みたい。定価3300円。

- Part3&4音声速解:リスニングセクションでPart2の次に重要で,聴く量としては最長となるPart3と4に特化した教材。難易度は高く中上級者向けで,しっかりと学べば他のパートもスコアアップが期待できる。定価3300円。

まとめ

以上,公式TOEIC Listening & Readingプラクティスリスニング編の特徴と内容紹介,そして最後におすすめできる人物像と公式本の各種比較を行ってきました。

ワーク形式なのでわかりやすく,頑張り度合いが視覚的にも伝わるのでやる気の維持がしやすいように思われます。

単にTOEIC本番通りの問題を解くだけでなく,例えば英文冒頭の疑問詞だけに集中したり,場面や状況把握に集中して聞いたりする作業が挟まれますし,同じ音源を複数回聞くのは初中級者にとって親切設計です。

音源は公式アプリの登場でグッと使いやすくなり,そこまで学ぶ技は多くはありませんが,公式が作成しているだけに安心感があります。

形式が変わるごとに改訂されてきていることからも,それだけ需要が高いことがわかりますし,リスニングセクションを扱った他の公式教材とも差別化ができているわけです。

リスニングスコアが平均かそれ以下で,まんべんなく実力を伸ばしたい方は是非とも購入を検討してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。