TOEICでスコアに影響を与えるのは純粋な英語力だけではありません。

各パートの解き方のコツを学んでみたり,毎日,各パートの問題を数題解いたりすると結果が大きく変わってきます。

もちろん,今の実力が正しく評価されることにこだわるのであれば,小細工を弄する必要はないのかもしれません。

ですが,ちょっとした技を身に付けておくだけでスコアが数十点上がる可能性があると聞かされたら,普通はその方法を実践しようと思うでしょう。

TOEICスコアをどこかに提出する必要があるのであれば,「そういったテクニックを駆使してどのくらいまで点数を伸ばせるか」という要領の良さまで,相手側は知りたがっているのだと考えるようにしてください。

なお,今回の記事は「TOEICの時間配分と解く順番」に焦点を当て,上級者が普段行っている技や知識を紹介してみようと思います。

各セクション別の解き方のコツについては以下の記事を参考にしてください↓

TOEICの時間配分について

TOEICは全部で約120分(2時間)に及ぶ過酷なテストです。

前半(Part 1~4)はリスニングセクションとなり,約45分かけて100問を解き,後半のリーディングセクション(Part5~7)で75分かけて残り100問を解きます。

この途中に休憩はなく,時間的な余裕はありません。

息つく間もなくやり切るテストです。

リスニングセクションでは,音声による指示に従って解いていくことになるため,時間配分をこちらで決めることはできず,基本的には言われるがままですが,リーディングセクションは完全に自由に時間を使えるために,各自の戦略が物を言うことになります。

そこで当記事の方針としては,リスニングセクションではそれぞれの時間配分を確認するに留めつつ,一方のリーディングセクションにおいては,900点以上が狙える上級者が実践する時間の使い方に加えて,解く順番についても考察していくことにしましょう!

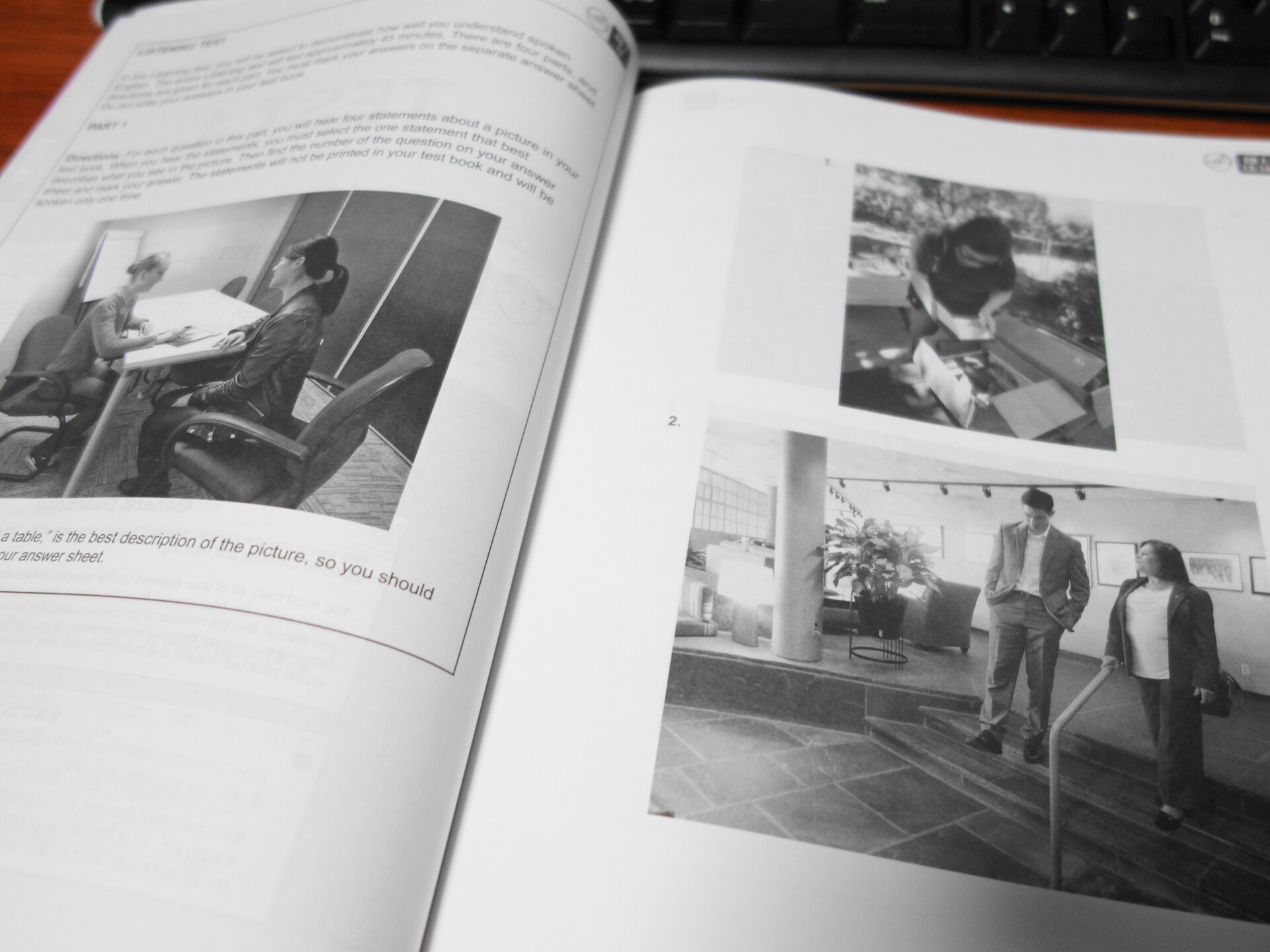

Part1の時間配分

Part1の概要ですが,1問ごとに1枚の写真が示され,その内容を正しく描写している英文を4つの選択肢から1つ選びます。

問題数はリスニングセクションはおろか,すべてのパートの中で最も少なく,心なしか聞き取りやすい英文が多いので,TOEICの最初に解くのにぴったりですが,2016年以降の新形式の問題から難問が含まれるようになり,上級者でも1~2問間違えてしまうことがあるので油断はなりません。

できない問題があっても気にせず,落ち着きを保ちましょう!

さて,このPart1ではリスニングセクション全体の説明が入る関係で,実際の問題数に対してかかる時間はやや長めです。

具体的には,全6問を4~5分かけて解くことになります。

問題が20秒くらいで読み上げられるので,30秒以内に答えを決めてください。

Part2の時間配分

TOEICのPart2ですが,初めて解くときは見た目のインパクトの強さに驚くでしょう。

具体的な質問や選択肢は一切印刷されておらず,ただ「答えだと思うものを塗ってください」としか書かれていません。

短い質問や発言が流れるので,それに対する応答を3択の中から選びましょう。

なお,このPart2がTOEICで唯一の3択問題となります。

Part1以上に動揺してしまう人が多いので,「あれ,どっちだろう」と悩んだ際は芋づる式に間違いが連鎖しないように注意してください。

2択で悩んだ場合は,パッとどちらかに決めてそれ以降は悩まず,次の問題に集中することが大切です(悩んだところで正解できません)。

時間配分ですが,25問を9分弱で解くことになります。

選択肢まで含めて1問15秒くらいかけて読み上げられるので,聴いている間に正解の目星を付け,その後すぐにマーク作業に移り,全部で20秒ちょっとに収めましょう。

Part3の時間配分

続くPart3ですが,1つの会話に対して3問がセットとなって出題されるため,会話数が13は全部で39問です。

このように,問題数まで厳密に決まっているので,戦略を立てておくことは重要と言えます。

基本は男女2人の会話となりますが,3人で会話するタイプの問題もいくつか含まれます。

ここでは「先読み」のテクニックが有効なので,冒頭で紹介したリスニングセクションの解き方の記事をよく読んでおいてください。

簡単に復習すると,Part2とは打って変わって,質問がすべて問題用紙に印刷されていることを活用し,会話が流れる前の段階で,設問に予め目を通すことが重要です。

そのためにも,前の設問の3つ目の質問文が流れる時には遅くとも,もう次の会話の質問文を先読みするペースで解くようにしましょう。

Part3にかかる時間は全部で18分弱です。

そして,先読みに要する時間は12秒ほどとなります。

会話は40~50秒かけて流れ,その後で質問文が読み上げられますが,全体で90秒以内に収まる感じです。

マーク欄をしっかり塗るのか,時短のため,チェックを付けるだけに留めて,後で別に塗る時間を設けるのかは,各自で決めるようにしてください。

Part4の時間配分

質問文だけ見るとTOEICのPart4はPart3と変わりなさそうですが,ずっと1人の人がしゃべり続ける所が異なるところで,人によってはPart3よりも楽に感じることが多い点が興味深いところです(どちらも難しいですが)。

こちらも「先読み」を行いますが,話の展開に注意しながら聴いていく必要があります。

意味がわからないと解けない問題ばかりです。

問題数ですが,10個の会話があり,それぞれに3つの質問が付いているので10個×3問=30問となり,これを時間にして15分弱で解き終えるようにします。

時間配分はPart3のときと変わらず,「先読みに12秒,全体で90秒」というのが1つの目安です。

さて,ここまででリスニングセクションが終わりになりますが,数十秒のアナウンスがあったのち,間髪入れずにリーディングセクションがスタートするので頑張りましょう!

Part5の時間配分

Part5の文法問題は全部で30問あります。

それを12分で解くのが高スコア取得者の解き方です。

つまり,1問に30秒もかけられないことになるので,さっさと答えを決めていきましょう。

自宅で練習する際は20秒で解くようにします。

ちなみに文法問題は,それを解くために必要な知識を持ち合わせていなければ(過去に同じような問題を解いたことがなければ),どんなに時間をかけても正解することはできません。

これはつまり,捨てる問題(いわゆる捨て問)を意識すべきパートであるということです。

ここで時間を節約できると,後のPart5や6にかける時間が増えることに繋がります。

つまり,早くPart5を終えた分だけ,それらの正解率が高まることになるわけです。

Part6の時間配分

TOEICのPart6ですが,4つある長文に対して,それぞれに3つの文法問題と,本パートに特徴的な文脈把握問題が1つ入ります。

つまり4文×4問=全16問ということになりますが,文脈把握問題が大変厄介ですので,各自が解き方のマイルールをあらかじめ決めて臨むようにしましょう。

基本的にはカッコの前後をよく読んで解くことになりますが,TOEICはどの問題も同じ1問として扱われ,問題の難易度によって1問の重みが変わることはありません。

そのため,目標スコアによっては,時間がかかりそうな問題を捨て問にしてしまうのも有効な手だと考えられます。

なお,このPart6が一番難しいと言う受験者もいるくらいです。

時間配分ですが,1つの問題につき2分費やすのが目安なので,計16問を8分で解くようにします。

問題の量は意外と少ないので,気が付くとPart7が始まっていることが多いです。

Part7の時間配分

TOEIC最後のPart7ですが,こちらも長文を読んで質問に答えます。

最初はシングルパッセージ(1つしか文章がない)を読んで問題を解くだけですが,先に進むにつれ2つの文章,そして極めつけはトリプルパッセージを読み,様々な場所を確認しながら解いていかないとならなくなり,その時の読解量はかなり多いように感じるはずです。

後の問題に多くの時間が取られることになるため,「ここまで良いペースで来ている」などと安心していても,最後の方のマルチプルパッセージに取り掛かる頃には時間がほぼ残っておらず「こんなはずではなかったのに」などと焦る受験者もちらほら見受けられます。

TOEIC独自の単語が散見されることに加え,よくあるシチュエーションが存在するので,早く解くためにはそうした展開に慣れることが大切です。

「あー,よくある話ね」などと思えるようになればしめたものですが,その状態に達するためには,多くのパターンの問題を解く必要があります。

54問を55分かけて解くので,途中で集中力が切れることの方が普通で,そこからが本当の勝負の始まりです。

時間配分としては,読むべきパッセージの数より問題数で決める方が良く,「2問で100秒・3問で140秒・4問で240秒・5問で360秒」のいずれかを目安に解いていきましょう。

リーディングセクションを解く順番

ここまでTOEICの時間配分についてみてきましたが,提示した目安時間は,あくまで高得点を狙える実力がある方が解く場合の理想であり,特にリーディングセクションで示した時間配分で本番の問題を解ける方は少ないでしょう。

そこで,現実的には,最も期待値が高くなる解き方の順番についても考える必要が出てきます(リーディングセクションはリスニングのそれと異なり,どのような順番でやっても構いません)。

さて,学生時代に英語の試験でほとんどの方が経験したでしょうが,時間をかけさえすれば解けるのが長文問題です。

逆に考えると,長文を解ききれずに試験時間が終了してしまえば大量失点に繋がってしまいます。

そこで,TOEICのリーディングセクションでは,Part7の長文問題から解き始めるのが有効です。

「Part7→Part6→Part5」という順番で解くことで,前提知識を必要としない長文問題に目を通した後に,文法問題(知識問題)を解くことができます。

もちろん,文法問題が得意な方はこの順番に従う理由はありませんし,さらに言うと,Part7の中であっても,後ろ(一番最後の文章)から遡って解くのか,そのままの順で解くのかで好き嫌いが分かれるほどです。

Part5の文法問題はどれだけ考えても,わからないときはわかりませんから,時間をかけずに捨てる勇気が必要です。

一般的に捨てるべきとされる問題として,

- What is suggested?(何がこの話から推測できますか?)

- What is NOT true about?(この中で正しくないものは何ですか)

- 文脈把握問題

などが挙げられます。

最後に一つ注意ですが,普段やっていないことをいきなり本番でやってもうまくいきません。

マークシートが良い例で,遡ってマークしていく作業は想像以上に大変です。

本番で手間取らないよう,本番さながらの順番で予想問題をあらかじめ解いて練習しておきましょう。

まとめ

以上,TOEICの時間配分や解く順番などについてまとめてきました。

今回紹介してきた時間配分と問題数をまとめると以下のようになります↓

- Part1は4分(6問)

- Part2は9分(25問)

- Part3は18分(39問)

- Part4は15分(30問)

- Part5は12分(30問)

- Part6は8分(16問)

- Part7は55分(54問)

さらにちょっとした時間配分の技として紹介したのが,以下の内容でした↓

- 文法は時間をかけてもわからないものはわからない

- ゆえに,Part5では1問にかけても30秒まで

- 長文は時間をかければ正解できる

- 解く順番でPart7から始めるのは戦略的にあり

- Part3と4では先読みが効果的

- 分からないときは捨て問とし,時間をかけすぎない

このような時間感覚を身に付けるためには,当サイトで紹介しているような定評ある教材で学ぶ必要があります。

1ヶ月でも1週間でも,やっただけ結果は良くなりますので,是非頑張ってください!

最後までお読みいただきありがとうございました。