今回ですが,TOEIC公式による対策本の1つである「Part7速読演習」をレビューしていきましょう!

特定のパートに絞った問題集をETSが出すのは珍しく,せいぜいリーディング編やリスニング編があったくらいです。

もっとも,2024年末にPart3&4音声速解が登場したので,もしかすると今後はそちら方面での出版が増えるかもしれません。

いずれにしても,本書が扱うのは苦手とする受験者が多いPart7なので,わざわざ買って学んでみたくもなるものです。

帯のところに書いてあったように,果たして本書は,リーディングセクションを最後まで解き切ることができない人の救いとなるでしょうか。

もくじ

Part7速読演習とは

TOEICの公式であるETSが作成している問題集には複数があり,模試にあたる「公式問題集」が最も有名ですが,他にも,目標スコア別の「500+」や「800+」,セクション対策に特化した「プラクティス」や「トレーニング」,さらには「ボキャブラリーブック」という単語帳などが知られています↓

そして,今回新しく登場したのはリーディングセクションの1つに特化したもので,本番で実際に出題された問題を題材に,Part7の問題を最後まで解き切るために必要な速読スキルを身に付けることが可能です。

以下で本書の概要を確認しておきましょう↓

基本情報

名称:公式TOEIC Listening & Reading Part7速読演習

ISBN:978-4-906033-69-0

制作:ETS

発売日:2022年12月6日

音源:ダウンロードまたはTOEIC公式アプリ

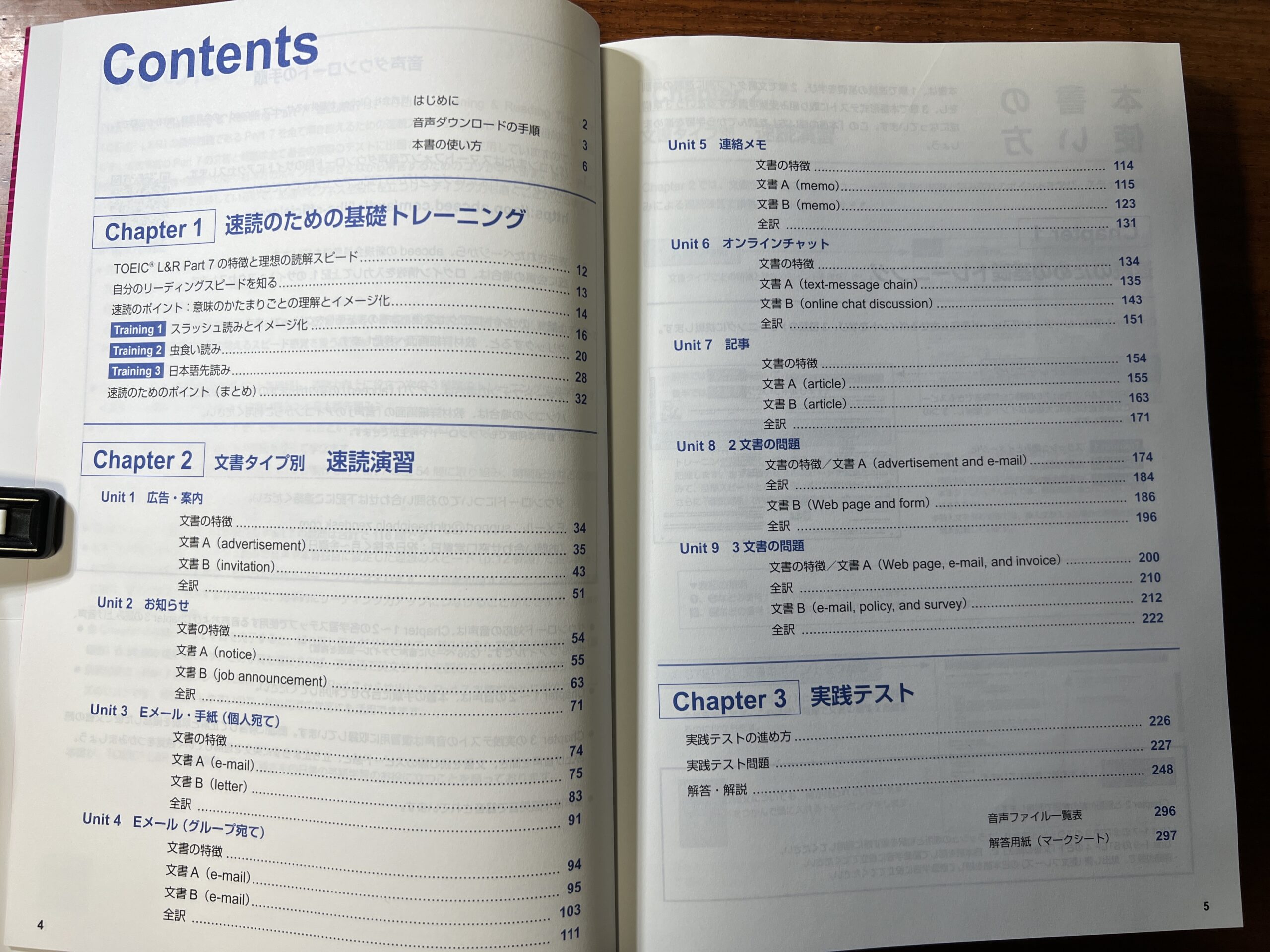

本書は主に3つのチャプターから成っていますが,まず最初に「速読のための基礎トレーニング」があり,返り読みをすることなく,英語の語順のまま(日本語に訳すことなく)理解するための方法について学びます。

以下に目次を示すので確認してください↓

これがリスニングだと,音が発せられたと同時に失われていくので,語順通りに理解せざるを得ないのですが,リーディングの場合は文字がずっと残るので,知らない単語があったり文法的に複雑な文に出会ったりすると,返り読みをしてしまっては読むスピードがダウンしがちです。

そうならないためのスキル習得を目指すわけですが,eメールや広告といった形式別に練習をどんどん積むことが重要で,その際に役立つのがChapter2の「文書タイプ別 速読演習」となります。

詳しくは後述しますが,同時に,文書ごとの特徴や解答のポイントについても学ぶことができました。

そして最後のチャプターでは,いよいよPart7の予想問題を解くことになるのですが,こちらはテスト本番と同じ問題数(全54問)でした。

予想問題にたどり着くまでにすでに62問を解いているので,速読演習1冊でテスト2回分以上の問題(ただし,Part7に限る)を解くことになりますが,本書に収録されている問題の語数の合計は3万語を超えており,知らず知らずにこれだけの量の多読を行えるところも魅力の1つです。

加えて,利用できる音声には工夫が施され,別冊の付録ではPart7攻略に役立つフレーズが200個ほど載っているとあって充実しています。

より詳しい内容について,次章からチャプターごとにみていきましょう!

速読演習の特徴1 速読に必要なスキルが身に付く

Chapter1は「速読のための基礎トレーニング」というタイトルですが,具体的に身に付くとされるのは以下の能力です↓

- 1分あたりに150語を読める

- Part7を54分ほどで解ける

なお,これらは独立した別個の能力ではなく,1分あたり150語ほどのスピード(WPM=150)で全ての文書を読むことができると,結果的にPart7を54分で解き切れることになります。

このChapterは自分の読む速度を知るところから始まります。

人によっては,目標となる数字が現状よりもずっと高くなってしまうかもしれませんが,高い壁の方が登った時の充実感がより多く得られるものです。

本書を一通りやり終えてから,読む速度を再度計測してみたときのギャップを楽しみに頑張りましょう!

速度アップのために具体的に行うことになるのは,以下の3つのトレーニングです↓

- スラッシュ読みとイメージ化

- 虫食い読み

- 日本語先読み

1のスラッシュ読みは別名「スラッシュリーディング」とも言われ,ある程度の語からなる意味のまとまり(チャンク)ごとに頭にイメージを浮かべる練習をさせるためのものです。

日本語による合いの手が入っているところや,イメージすべき内容がかわいらしいイラストで示されているあたりが,なんだか公式のイメージっぽくなかったので新鮮に感じられました↓

これまで英語を英語のまま理解することや,次にどんな話題が来るのか予想しながら読むことをしてこなかった方にとって,目から鱗が落ちる内容と言えるでしょう。

文章の理解度を問う問題を解いた後,音読練習をし,理想となるスピードで読み上げた音声を聞くまでがトレーニング内容です。

続いて,虫食い読みの説明に移りましょう!

これは,未知の語句に出会っても,止まったり返り読みをしたりせずに読み進めるようになるためのトレーニングです↓

先述したように,英文に少しでもわからない内容が出てくるとどうしても気になってしまい,他の語句を頼りにその内容を推測したくなるものですが,この傾向は大学受験で英語をしっかり学んだ方ほど強いように思われます。

実際,共通テスト(旧センター試験)では,ある単語に下線が引いてあり,「この語句の意味を推測せよ」といった出題があるわけです。

ですが,TOEICではそういった細かな語句の意味を確認する出題はなく,話の流れを押さえた上で,文書全体の要点が理解できているかが問われます。

私自身,この読み方を身に付けるのに苦労しましたが,木を見て森を見ずといったことのないよう,ここで改めて自分の読み方をブラッシュアップさせてみてください(復習用に,虫食いのないバージョンの英文も収録されています)。

最後に,3つ目に挙げた日本語先読みトレーニングですが,こちらは珍しい方法です。

先に日本語訳を読んだ後にそれを英文にしたものを読むのですが,そうすることで英文理解のスピードや精度が高まり,ネイティブであるかのように速読ができてしまうでしょう↓

ちなみに,このテクニックについては英字新聞を使ってTOEIC900点超えの記事で紹介しており,まず最初に日本語で記事を読み,大体の内容を頭に入れた上で英字新聞を読むことで,難しい語句の意味が推測しやすくなります。

速読演習の特徴2 本番形式で練習を積める

前章で紹介した内容は大変充実しているようで,ページ数に直してみるとわずか21ページの内容にすぎませんでした。

それに対して,Chapter2が占めるページ数はなんと190ページにも及びます。

広告・案内の文書から始まり,eメールやオンラインチャット,さらには複数の文書を扱う問題(マルチプルパッセージの問題)まで,タイプごとの解き方を5つのステップを通して学んでいきましょう!

ここではUnit6のオンラインチャットの問題を例にみていきますが,まずは文章を読み,かかった時間を表に書き込みます(ステップ1)。↓

このとき,要点や状況把握のための問題を解けるようになっているところが気に入りました。

続いて,スキミングではないですが,赤い丸で囲まれた補助付きで全体を読み直します(ステップ2)↓

試験本番でも,このような視点でもって,文書の種類や内容,そして設問文を眺めるようにしましょう。

続くステップ3は,スラッシュ読みを使った練習です↓

その後,ステップ4で実際の設問を解いていくことになりますが,その答えにたどり着いた根拠までが解説と同じであることも忘れず確認してください↓

ページ下部には語注があり,付属の赤シートを使って意味を隠すことも可能です。

最後となるステップ5では,スラッシュ読みや音声を用い,速読力のアップに努めましょう!

時間を測って,最初に読んだステップ1の時に書き込んだタイムと比べてみますが,きっと成長の形跡が見て取れるはずです。

速読演習の特徴3 模試の他に厳選フレーズも収録

仕上げとして,最後に実践テスト(模擬試験)を解くことになりますが,付属のマークシートの他,タイマーを使用します。

57分でPart7を解き切ることを目標にやってきたわけなので,前章のステップ2で培った時間感覚を大いに発揮させましょう!

解説や語注もしっかりあります。

なお,本模試を復習する際にも,理想的な速度で読み上げた音声素材を利用できるので,それに合わせて目を動かすことで,スピード感覚を養うことができます。

一方,別冊付録の方は赤字で印刷されているので,赤シートの使用が可能です↓

こちらは形容詞的なフレーズ,副詞的なフレーズ,be動詞の関係するフレーズ,動詞的なフレーズの4つに大きく分かれますが,例文を通して細かな使い方を確認しましょう。

チェックボックスを活用したり,日本語を見て英語を言う練習までできたりすると万全です。

まとめ

以上,TOEIC公式が手掛けたPart7速読演習の特徴や具体的な内容をレビューしてきましたが,新刊とするのにふさわしい良書でした。

特に,Chapter1で学んだイメージ化や細かい内容にとらわれない読み方は,Part7攻略の大きな糸口となることが多く,その恩恵はリーディングに限らず,リスニングセクションのスコアにも良い影響を及ぼしてくれるはずです。

全体を通して,多読できることは言わずもがな,リスニング素材としてみた際にもかなりの量を聞くことになるので,1冊完璧にやり遂げた暁には,かなりの成長が見込めるでしょう。

私のお気に入りは理想のスピードで収録された音声素材を使うことで,すきま時間(私の場合は散歩時間)に聞くのにちょうどよく,スピーキング能力の向上にも役立つことも期待しながら,マスクの下でぼそぼそ音読するようにしています。

いずれにしても,最初に測った自分のリーディング速度が,本書を使ううちにどこまで早くなるのか,数ヶ月後の結果を楽しみに,しばらくの間我慢してPart7速読演習で学んでみてください↓

なお,私のリーディングスコアのベストは455点なのですが,英文を読む速度はおおむね150語/分を超えていて,そうでなかったものも,2周目に計測してみるとしっかり超えていました。

とはいえ,制限がある中での速読で意味まで理解するのは結構難しく,初見の文章に最初は戸惑ってしまったことは確かです(問題のレベルは本番通りで,結構高めです)。

ですが,指定された手順に従ってやっていくと,

最初の戸惑いはなんだったのだろうか?

と思うほど簡単に読めるようになりました。

なので,最後まで諦めずに1つずつ読める文書を増やしていくようにしてください。

今回のレビューがみなさまの参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。