今回ですが,リーディングパートを対策するのにぴったりな,ヒロ前田氏による「究極のゼミPart7」をレビュ―していきましょう!

本書に収録されている大量の問題(254問)をこなせば,実際の公開テスト(54問)がずっと楽なものに見えてくることと思います。

また本書の購入を考えている方はこのレビューを参考に,ご自身の求めるパート7対策が可能かどうかご判断ください。

もくじ

究極のゼミPart7の基本情報

- 名称:TOEIC L&Rテスト究極のゼミPart7

- 著者:ヒロ前田

- 出版元:アルク

- 出版年:2017年5月

- 定価:2,420円

- ページ数:467ページ(別冊含む)

- DL:音声+マークシート

2018年に50万部を突破した「TOEIC究極シリーズ」に属する本書ですが,こちらはパート7の対策に特化したものです。

そのページ数からもわかるように,新形式に対応しているTOEICのリーディング対策本のうち,最高レベルの問題量を誇ります。

加えて,設問の種類(文脈から解くものやNOT問題など)や英文形式が豊富なところも本書の特徴です。

後述しますが,解説もやや独特で,読みにくさを感じにくい仕様になっているのでお楽しみに!

なお,アルク社の書籍ですのでALCOに対応しており,音声とマークシートがダウンロード可能です。

-

-

アルクのboocoの有料プランはどう?予算は1万円を確保しよう

今回は,数多くのTOEIC対策本を出版しているアルクが提供する「booco(ブーコ)」をレビューしていきましょう! できることを簡単に言ってしまえば,アプリをスマートフォンにインストールするだけで,百 ...

続きを見る

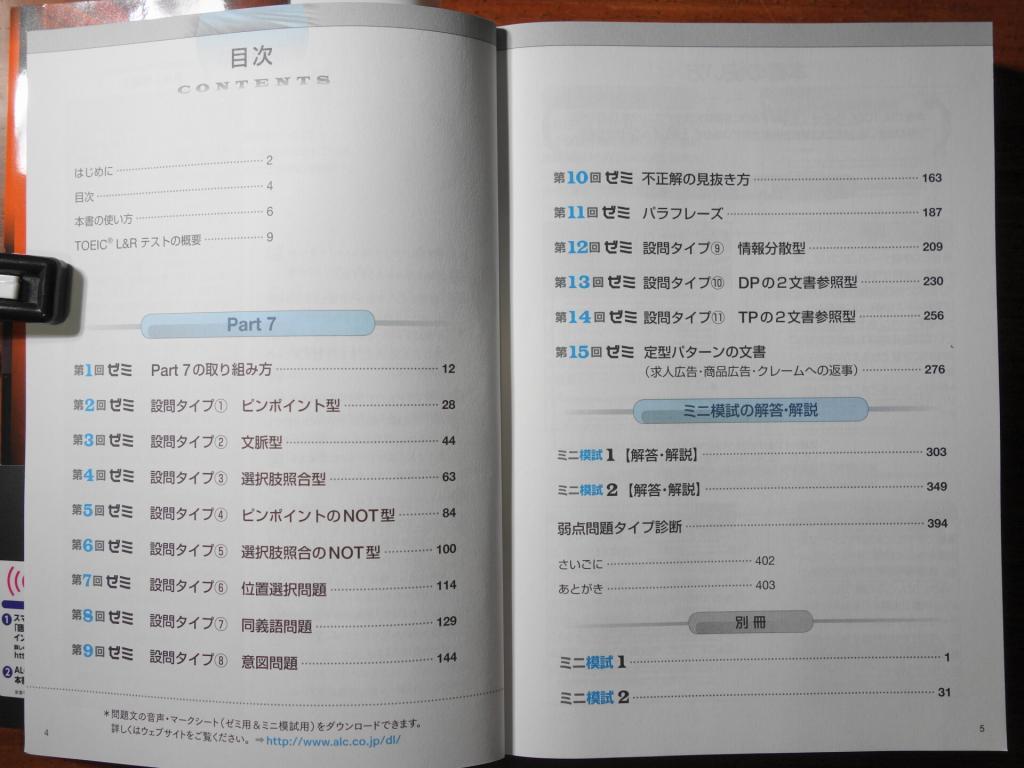

目次をみてみますと,以下のようになっております↓↓

1回あたりの学習内容には「ゼミ」という名前が付いていて,それが全部で15回分あります。

内訳としてはパート7の設問タイプ別に解説したゼミが11回分,そして取り組み方や不正解の見抜き方などのその他にあたるテーマのゼミが4回分です。

「1日必ず1つのゼミを終わらせる」などと決めて実行すれば全部で2週間ちょっとで終わりそうですが,実は本書には別冊も存在し,実際の公開テストと同じ問題数からなる模試(ただしパート7のみ)が計2回分付いてきます。

これにより,単純に問題量は2倍近くに跳ね上がるわけです。

具体的に述べると,この1冊で解くことができる問題数はゼミを通しての146問と,ミニ模試2回分の108問がそれにプラスされ,計254問となります。

これは実際の模試を4~5回解いた量です。

これだけ解けばさすがの長文問題も苦手意識がだいぶ薄れます。

究極のゼミPart7の特徴

それでは中身を使って,本書の特徴を紹介していきましょう!

まずは全15回分のゼミを使って,パート7のスコアアップに役立つ知識とテクニックを習得します。

各ゼミは,

- 講義

- 例題

- 練習問題

- トレーニング

の4つの順で構成されており,段階的な学習が可能です。

ここでは「第2回」のゼミを例に取り上げてレビューしていきますので,1回分の目安の参考にしてください。

最初の3ページは講義形式となっており,1つのテーマについて学んでいくのですが,ここでは「細かい情報を問う問題では,設問にあるキーワードを検索しながら解く」というテクニックを身に付けるのが目標です↓↓

ここで本書の特徴が1つ見られますが,解説が対話形式ということがあります。

昔,「実況中継」という名を冠した大学受験の参考書が流行った時期がありましたが,実際に著者が語りかけてくるような文章は親近感がわきやすく,気楽に読み進めていけるのが良いところです。

次に出てくるのは例題で,先の講義内容を理解しているかどうかが問われます↓↓

本番と異なり問題が1問しかないことからも分かるように,例題は確認の意味合いが強いです。

気楽に解きましょう。

解き終えたら解答・解説をみますが,いくつか目についた特徴をレビューしてみると以下のようになります↓↓

- 解答に至る根拠が青マーカーで示される

- 解説が工夫されており,語句解説もある

- 語注や全訳は完備

解説のコーナーにおいては,いわゆる「ふつう」の解説の下に「ゼミ生中継」という項目があり,ここでも対話形式で説明がプラスされてわかりやすかったです。

3つ目は練習問題になりますが,第2回のゼミでは2つの英文が存在し,それぞれに3~4問の問題がついていました↓↓

こちらは例題と異なり,本番と同じ構成です。

しかも制限時間が設定されているので,「時間内に解かなければいけない」という緊張感があります。

なお,こちらは第2回のものではありませんが,例題と練習問題の間に「トレーニング」が入る場合もありました↓↓

これは短めの英文を使って設問の解き方を学ぶために行う特別な問題で,適宜登場してきます。

以上の内容を整理すると,1回あたりのゼミは,

- 講義が3ページ

- 例題は英文1題に問題1つ

- 練習問題は英文2題で問題数は7問

- トレーニングが入ることもある

といった構成です。

分量的にも,1日に1つは十分に進めていける内容でしょう。

ちなみにTOEICのパート7について,これまでに問題分析をした経験がある方には,以下のようなゼミのテーマにピンとくるかもしれません↓↓

NOT問題やマルチプルパッセージ(DPやTPと表記),情報分散型などの厄介なタイプの問題の練習も積むことができますので,ご心配なく!

なお,別冊のミニ模試には本番と同じ形式の問題が2回分用意されています↓↓

パート1~6の問題は一切なくパート7に特化しており,解答解説には選択率(正答率)の表示があるだけでなく,本書のゼミで解説された問題タイプも書かれているので,難易度の把握や復習がしやすいのが特徴です。

さらには「弱点問題タイプ診断」まで用意されているので,出来を記入していくだけで,自分はどういった能力が弱いのか(例えば文脈から推測する力が弱い)が判断できたり,今後の学習する上での指針が定まりやすくなります↓↓

こういったところからも,類書と異なる工夫があることは明確ですよね。

まとめ

以上,ヒロ前田氏による究極のゼミPart7のレビューでした。

学習者のコメントがいくつか帯に書いてありますが,今回私が感じた本書の特徴としては,以下のようなものが挙げられるように思います↓↓

- 対話形式が加わり,詳しくてわかりやすい解説

- パート7の問題を全部で256問解ける

- ゼミは1日に1つ終わらせられる分量

- 講義形式やトレーニングなどメリハリがある

- 公開テスト2回分のミニ模試付き

- 問題タイプまで学べるので分析力が高まる

- 弱点問題タイプ診断で今後の学習指針もわかる

TOEICのリーディングパートでは,パート7を最後まで高い正答率のまま解き切ることが高スコア取得の鍵となってきます。

是非この究極のゼミを活用し,設問のタイプ別のコツについて学び,たくさんの問題に触れて慣れることで,しっかりとした対策をしてください↓↓

最後までお読みいただきありがとうございました!