今回レビューするのは「TOEICテスト書き込みドリル」です。

中学や高校で,未習範囲を初めて学ぶ際に書き込み式のドリルを使って進めていくことがあったように思いますが,この方法をTOEICの学習に用いているところが本書の大きな特徴の1つとなっています。

一方,TOEICでは本番での書き込みが禁止されているわけですが,環境を同条件にして模試を解くのでなければ,準備段階においてまで書き込みを禁ずる理由はありません。

むしろ,スコアアップのためなら,たとえ模試を使った場合であってもスラッシュを入れながら読み直したり,知らなかった単語の意味を書き足すなどの工夫を施しながら復習したいくらいです。

もちろん,本書の特徴はドリル形式であることだけではないので,以下で詳しくみていきましょう!

TOEICテスト書き込みドリルとは

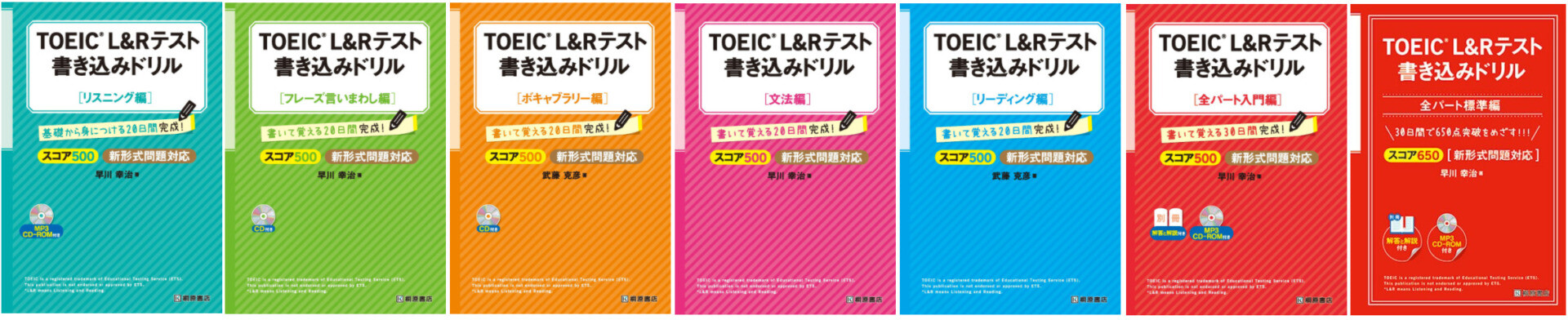

TOEICテストの書き込みドリルですが,これまでに複数種類が出版されました。

古くは,2007年8月に発売された「新TOEICテスト書き込みドリル(文法編とリーディング編)」にまで遡ることができるのですが,TOEICの形式が大きく変更された2017年以降に発売されたものは以下の7種類となっています↓

- スコア500 リスニング編

- スコア500 フレーズ言い回し編

- スコア500 文法編

- スコア500 ボキャブラリー編

- スコア500 リーディング編

- スコア500 全パート入門編

- スコア650 全パート標準編

これらのうち,4と5を除く著書は,いずれも早川幸治氏の手によるものです。

彼はラーニングコネクションズの代表取締役として,大学や高校で教鞭をとりつつ企業研修も行う英語のスペシャリストですが,高校2年生のときには英検4級に不合格になるなどと,英語が苦手だった時代を経験しています。

「苦手は憧れの裏返し」を座右の銘とする早川氏だからこそ,英語が苦手な人の気持ちがよくわかり,並々ならぬ情熱を捧げることができたというわけです。

一方,上の4と6の著書に関しては武藤克彦氏が手掛けており,彼は上智大学院で言語学を修了後,英語が苦手な大学生にTOEIC対策講座を教える仕事をしています。

講師目線で書き込みドリルを眺めてみると,スコア目標が500点または650点となっていることから,TOEICの初・中級者に向けた内容に最適化されていることがわかりますし,出版社は受験参考書で御用達の桐原書店です。

今学生である方や大学受験の経験者であれば,特に親しみを感じる社名でしょう。

なお,本書を実際に購入するにあたっては,「何編であるか」に注意を払うようにしてください。

特に,入門編と標準編は同じ赤い色の表紙をしているので,見た目にも誤解しやすいように思われます。

また,早川氏と桐原書店がタッグを組んだオンラインスクールが2021年に開講されており,そちらでも本書を教材として使って学習することが可能です。

興味がある方は以下の記事をどうぞ↓

次章からは,TOEICテスト書き込みドリルのレビューということで,具体的には「全パート標準編」を用いて,内容を詳しくみていくことにしましょう!

TOEICテスト書き込みドリルの外観と付属品

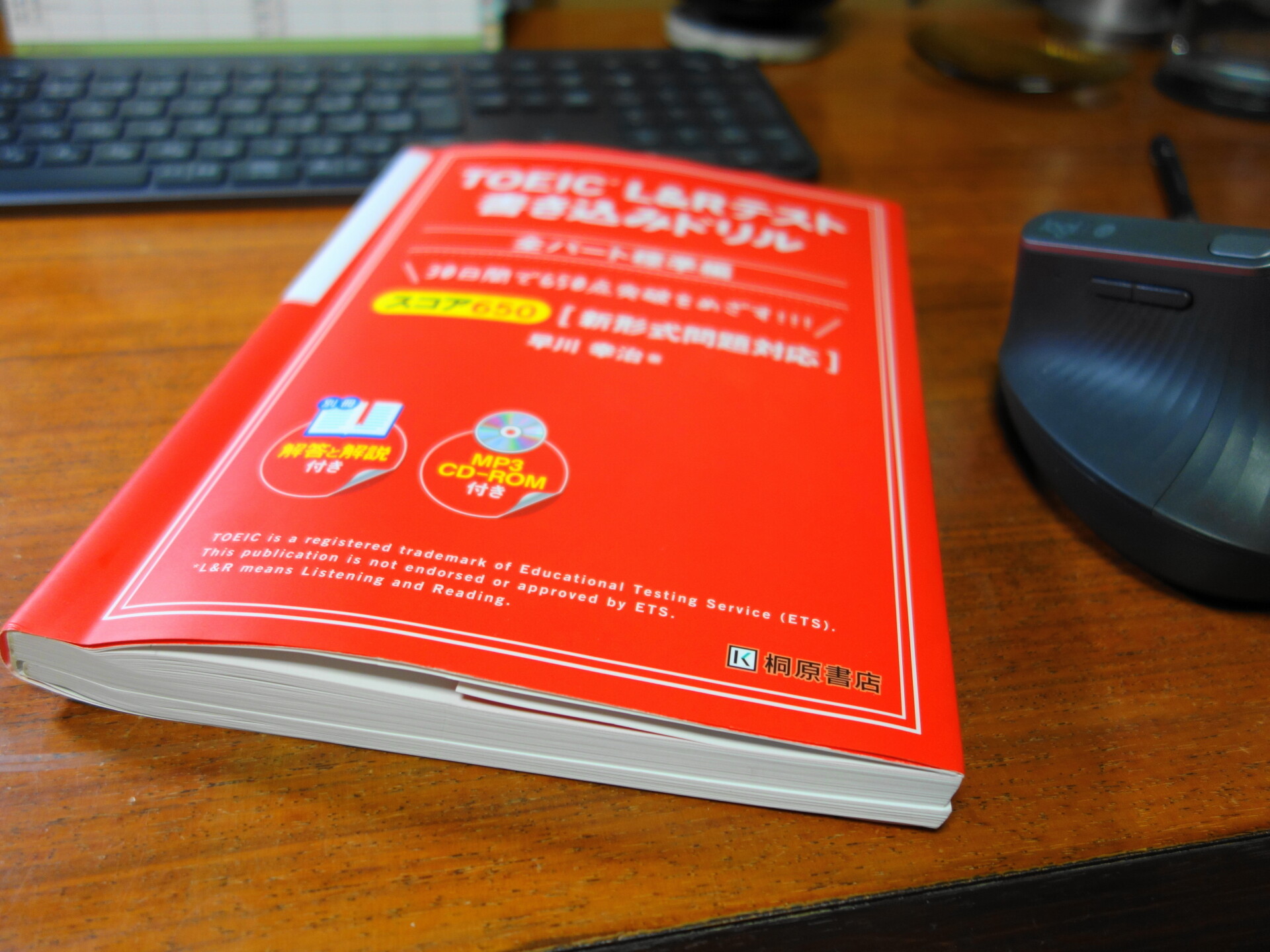

「ドリル」と言っても数日で終わってしまうような薄いものではありません。

サイズも大きめですが,TOEIC本番の問題用紙はこのくらいのサイズ感ですし,手を動かして書きこむタイプの教材である以上,ペンを手にして机で勉強することが前提となっています。

CD-ROMも付いてくるので,パソコンで再生して音声を流す環境も必要です。

当然,音声は4ヶ国語(米,加,豪,英)の訛りありの発音で,新形式に対応したものとなっています。

なお,解答・解説は別冊になっていて取り外しができ,本体の傍に置きながら丸付けが可能なので,使い勝手は良好です↓

本題に入る前には,各パートの解き方のコツや公式認定証のスコアシートの見方がまとめられていました↓

次章で使い方をみていきましょう。

TOEICテスト書き込みドリルの使い方

TOEICテスト書き込みドリルの特徴として,24日(全パート標準編のみ30日)という短期間で,1冊を終えられてしまう点も挙げられ,基本的には,1日に4ページをノルマとして進めていくことになります。

さらには,解くパートの順番も学習効率を考えた独自のものとなっており,

- Part1→Part2→Part5→Part3→Part4→Part7→Part6

のように,短めの問題から長文の問題へと移っていく構成です。

また,先の目次画像のDay6やDay11のテーマをみるとわかるように,ある程度切りが良くなったタイミングで,それまでの復習ができるところも見逃せません。

復習回の問題には目標時間が設定されており,解答・解説のところには,間違えた場合は何日目の内容に戻ればよいのかまでが記載されています。

ただし,すべてをやり終えたタイミングで総合的に復習するような時間は設けられないので,本番まで30日以上残っている方は,後述するテクニックを利用して最初のページから見直すか,TOEICの公式問題集に取り掛かるようにしてください。

本書を使った1日の過ごし方ですが,前半で英語の知識とTOEICの問題を解く技術について学び,後半では実際と同じ形式の問題を解くことで,本番の対応力を上げていくことになります。

とはいえ,これではイメージが沸かないと思うので,ここからテキストの実際の画像を使って解説していくことにしましょう!

構成は,

- Brush up

- Exercise

- Let’s try!

の3つから成り,前の2つが前半部に相当します。

1つ目のBrush upでは,リスニングセクション攻略のカギとなる表現の書き取りを行い(画像左),リーディング対策ではテクニック的な知識を身に付けることが可能(画像右)です↓

前者では,音源を止めずに書き取ることは不可能ですので,一時停止を使いながら納得がいくまで繰り返し再生しましょう。

Brush upが終わったらその時点で答え合わせをします。

というのは,ここでの重要表現が次のExerciseで登場するからであり,しっかり聴き取れるようにしておかないと,次でも同じミスをすることになってしまうからです。

リーディングセクションのBrush upは,読んで確認するだけなので,やり方で難しいところはないでしょう。

次にExerciseの解説に移りますが,複数個の問題から成ります。

リーディングセクションの対策もここからは手を動かす必要がありますが,形式的には本番そっくりなもの以外に,書き取り練習や正誤問題などの多種多様な出題が見られました。

例えば,書き取り練習と正しい選択肢を選ぶ問題が複合したものや,文に線を引いたり同義語を書くような問題があります↓

解答・解説は,訳や語注はもちろん,答えの根拠までが書かれており,必要な情報が揃っている印象です↓

学習時間ですが,毎日1時間は設けましょう。

時間が余った場合は音源を聴き直したり,これまでの復習に充てたりする感じです。

赤ペンで書き込まないこともそうですが,「どれだけその人ができるようになろうとしているか」が後で確かな差となって表れてくるように思っています。

勉強した日付もしっかりと書き込み,1日のノルマを終えるまでは寝ないなどと決めて取り組むようにしましょう(ただし,できるだけ朝の早い時間帯に終えてしまう方が気持ち的には楽です)!

書き込みドリルを終えた後は

ところで,本書には,1冊やり終えた後の復習に使えるテクニックの紹介もありました。

実際,書き込みドリルに収録されている問題は,難易度を特定のスコアに向けて易しくなるように調節されたものではありません。

つまり,本番と同じ難易度でありながら,目標スコアを取得するために正解したい問題だけを集めたものになっています。

解いていて骨のある問題が多いように感じ,結構な数の問題を間違ってしまうことの裏にはそういった理由があったわけです。

復習する余地(=伸びしろ)は約1ヶ月のトレーニングを終えた後でも残っている状態なので,上に示した学習法ページの指示に従って,発展学習をすることをおすすめします。

このようなページが最初の方で紹介されているのは,知らずに終えて欲しくないという著者の強い意思の表れでしょう。

ゆえに,書き込みドリルでは最短で1ヶ月,できれば2ヶ月くらいみておくと十分なトレーニングができるように思います。

まとめ

以上,桐原書店から出ているTOEIC L&Rテスト書き込みドリルのレビューでした。

一般的にTOEICのスコアが低い人ほど,同時間学習したときの得点が伸びやすいとされるため,最近受けたTOEICが400点や500点だった方は,本書が大いに役立つはずです。

今回具体的にレビューしたのは,30日で650点突破を目指す「全パート標準編」でしたが,最後に紹介した復習トレーニングまで行うことで,700点以上のスコアが取れてもおかしくない内容でした↓

本シリーズは,学校の授業における副読本として使われることも多いと聞きます。

その理由は,最初から最後まで1冊やり遂げたときの達成感が得られやすいドリル形式だからでしょう。

個人的には,復習のタイミングが的確だったところが高評価でした。

本番までの残り時間次第で,本書の他に模試を解いてみたり,単語帳を並行して使ったりすることも十分に考えられます。

やる内容が明確で,立ち止まることなく学習していけるTOEICテスト書き込みドリルを是非使ってみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。