今回ですが,TOEICの対策教材としてコスパの高い「プラス・マガジン」を紹介してみようと思います。

これまでに250号以上が世に送り出されてきた実績からもわかるように,TOEIC関連の書籍として大変信頼がおける教材です。

加えて,読者の興味を掻き立ててくれる内容が多く見受けられるので(特に前半部分),普段行っているTOEIC対策とは一味違った学習体験が可能となります。

TOEICの模試もしっかりとしたものが付いていますし,さらにはスマホやPCといったデジタルデバイスを使って学習できる利便性までをも備えているのがプラス・マガジンなのです。

少なくとも1ヶ月の間は十分使っていけるボリュームがあるにもかかわらず,定価は公式問題集の約半分なので,コスパは極めて高いように思いました。

それでは早速,本書の魅力について探っていくことにしましょう!

もくじ

TOEIC Testプラス・マガジンとは

TOEIC Testプラス・マガジンの創刊は2002年ということで,これまでに20年以上の歴史があることになります。

発行元は1990年に創立した東京都世田谷区にある株式会社リントで,本書は「プラマガ」という愛称で古くから親しまれてきました。

1・3・5・7・9・11月号といった具合に隔月で新しいものが出るため,TOEICテストを頻繁に受けたり模試の参考書を購入し続けたりすることなく,ただプラマガに収録された模試だけは必ず解くことを自分に課すことで,高いコスパでもって自身の英語力をモニターし続けることができ,それ目当てで本冊子を定期購読している英語学習者も少なくありません。

TOEICには流行があったり,最近だとコロナ感染拡大に伴う混乱があったりもしましたが,そういった困難を乗り越え,今でも隔月に発刊ペースを維持し続けているのは「流石」の一言です。

まずは,バックナンバーの購入や最新号から抜粋されたミニ模試(40問25分)を解くことができる公式HPを覗いてみてください↓

公式HP

サイトを訪れると「Today's Phrase」というコーナーやYouTubeの動画があるなど,かなり精力的に活動されていることが伝わってきたかと思いますが,より学習効率を高めてくれるCDの販売についても,バックナンバーの分は無料で同梱してもらえたり,最新号のものであっても良心的な価格で提供してもらえたりと,誠意がある会社のように感じられるはずです。

他にもライティングの添削講座や書籍販売も行っているのですが,ここではTOEIC Testプラス・マガジンのみに絞ってみていくことにしましょう。

本書の構成ですが,内容別に大きく3つに分けられるように思われます↓

- 英語の興味が沸く記事が豊富

- 独特なパート別対策が可能

- フルサイズの模試を解ける

実際,これらのすべてがプラス・マガジンを買うべき理由に繋がるわけですが,次章から1つ1つみていくことにしましょう!

プラマガの魅力その1:英語の興味が沸く

プラマガでは,TOEIC対策としてみた際,直接的には関係がなさそうな内容まで含まれます。

例えばそれは海外レポートの存在であったり,上記画像に見られるような緊急特集が組まれることだったりしますが,これらは英語自体に対する興味を掻き立ててくれる点で優秀です。

例えば2022年の11月号では,現地にいる複数の報告員の方々がそれぞれ,

- アメリカにおける生活苦とintergenerational housing

- オーストラリアでのwildflowerとsilo artを使った町おこし

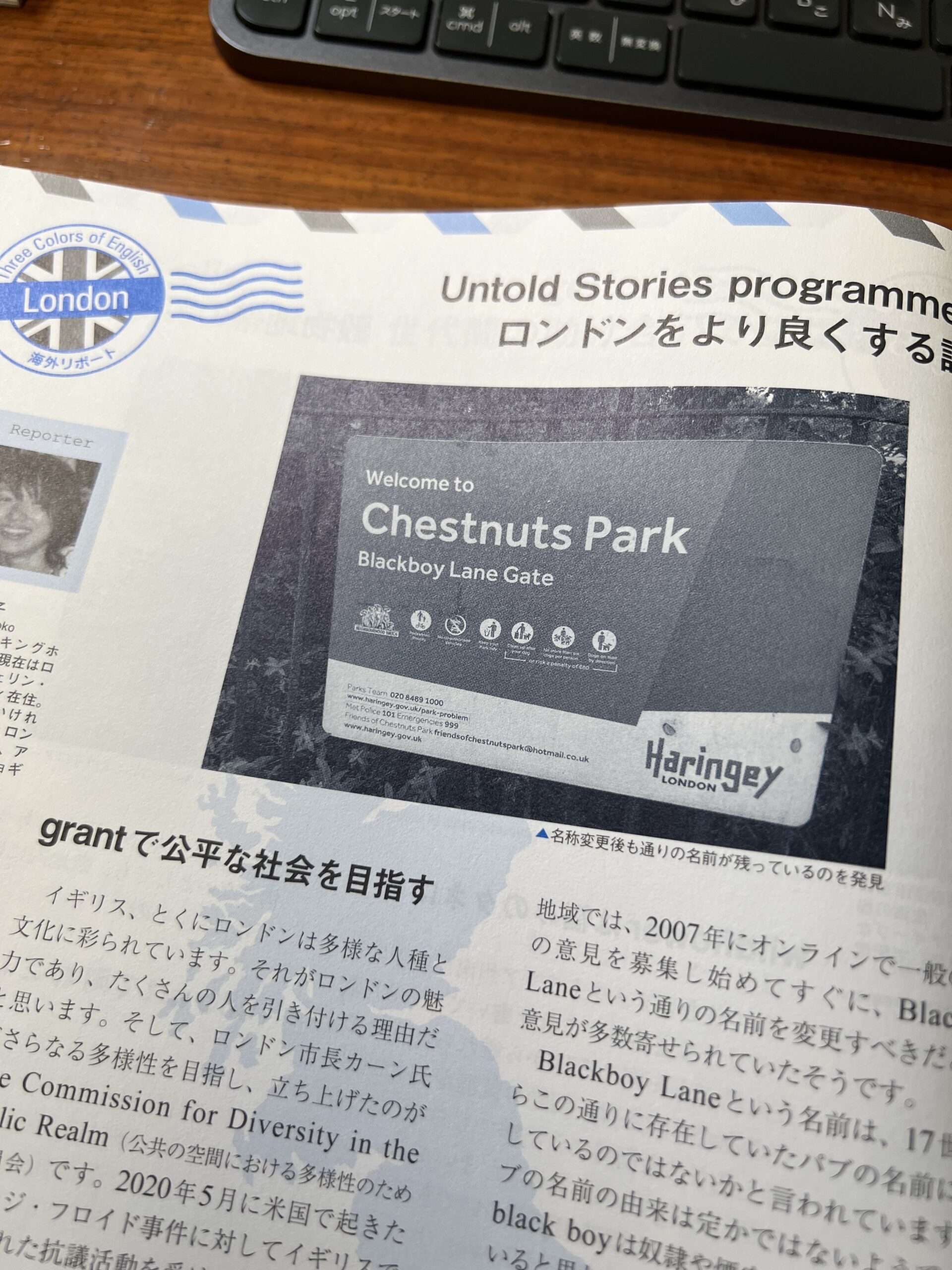

- イギリスのUntold Stories programme

についての記事を書いていました↓

普段あまり目にしない英語圏の記事だったこともあり,読んだ私は早速世界に対して思いを馳せることになったわけですが,このような形でみなさんの英語学習のやる気向上に繋がることが期待できます。

さらに,上の号ではエリザベス女王の緊急特集も組まれており,14歳から95歳までの彼女の歴史についてその発言内容とともに振り返ることもできました↓

彼女の発言内容とその和訳が載せられている以外に,そのほぼ全てにYouTubeのリンクまでが張られており,発言時の実際の映像を観ながら学んでいける点がより深い学びとなり,大変多くのものを得られたように感じています。

もっとも,こうした緊急特集(今回はエリザベス女王の死去)は毎号あるわけではないのですが,大きな出来事が起こった際,それを特集に組み込むことができるプラス・マガジンは流石です。

また,本誌の前半部分で使われている教材では生の英語を取り入れた部分が目立ちます。

これもまた英語の楽しさに気づくためのきっかけとなったり,自分がどうして英語を学ぶのかといった根本的な動機を再確認する際に役立ったりすることでしょう。

中身については次章で細かく触れていきますが,間接的にはパート別対策という立ち位置でありながらも,それだけにとどまっていないところが本書の魅力だと思っています。

実際,有名人のXでの発言や英国で実際に配られたチラシの写真などから,これまでに知らなかった表現を数多く学ぶことができました。

特に普段TOEICに出てくる形式に則った勉強ばかりしているという方であれば,プラス・マガジンを週末にやるだけでもメリハリが付けられるはずです。

以上語った内容が本書の1つ目の魅力となります。

プラマガの魅力その2:独特なパート別対策が可能

プラス・マガジンの魅力の2つ目ですが,独特なパート別対策が可能なところです。

毎号なんらかの特集が組まれ(これは緊急特集とは異なります),内容は思った以上に充実していてかなり満足できるわけですが,例えば2022年の11月号では文法の総復習がテーマになっていました。

最初は文構造から入り,各種品詞や疑問文,時制に分詞に関係代名詞,比較そして仮定法など,実に16個もの文法項目を理解度チェックテストを使いながら復習していくことができます。

量にして20ページにわたる大ボリュームで,テストの答えは解説も付いているのですから驚きです。

上記画像の1問目ですが,Our new copy machine( )well so far.の空欄に入る語を「is selling,is sold,sold」の中から1つ選ぶわけですが,受動態がテーマの文法問題であるにもかかわらず「be+p.p.」の形をしているものが答えになっていないところが個人的には気に入りました(ちなみに解答はis sellingとなります)。

英文法を学ぶことの利点は,Part5対策に限らず,あらゆるパートでの正解率を高めてくれるところです。

なお,この特集はどちらかと言えばTOEIC対策の王道を行く内容になりがちですが,生の英語を素材として用いたコーナーも別に存在し,そちらには特に難易度が高い問題が数多く含まれています。

例えば,TOEICのPart2やPart3でみられる対話形式の対策ができる「Here, Their Voices」というコーナーにおいては,4人のイギリス人による電話インタビューを聞くことができ,読まれるスピードが速い上に馴染みのない訛りのある英語が満載で大変苦労させられました。

もちろん,良い意味で言っているのですが,洋画のようなナチュラルスピードの英語をご所望の方には特にお勧めできるコーナーです。

続く「Audio Info Theater」ではPart4のスピーチ対策が可能で,本号ではトラス元党首の勝利演説の全文を聞き取ることになりました↓

クイズが冒頭部に提示されるため,目的意識をもってリスニングできるわけですが,これはNHKのラジオ講座などではよくみられる形式です。

これ以外にも,食事際の塩分摂取量を減らす方法やデザインの意義に関するスピーチをリスニングすることができました。

再生回数が1000に満たないYouTubeが題材に含まれることも多く,オーストラリア英語やイギリス英語なども考慮して,幅広い音源を教材対象に選んでいるのでしょう。

「伝えるための英語術」ではXでよくみられるWTH・RIPといった表記や英語のルールを,そして「Red Right」のコーナーでは実際に配られたパンフレットや広告を題材としており,TOEICに出てくる問題より本物感が強めです。

英字新聞を読むことでもこうした表現やルールについて学べるかもしれませんが,プラス・マガジンのものは程よい分量で終わりにできるため,読者に大きな負担を課すことはありません。

もちろん,こうした真新しい対策を行うことが思わぬブレイクスルーに繋がることもあるでしょう。

そして,このことが私の思う本書の2つ目の魅力だったりします。

ちなみに,すべての記事は電子版でも読めるので雑誌自体を持ち歩く必要はありません。

プラマガの魅力その3:フルサイズの模試が解ける

プラスマガジンにはフルサイズ,つまり本番同様の200問を備えた模試が1セット分,収録されています。

この内容は完全にプラマガオリジナルのもので,かつ「とっくん」というアプリを使えば自動採点がすぐに行えるので便利です。

実際に私も解いてみましたが,結果は大体実力通りのもので,「え,これがどうしてそんな答えになるの?」と思う奇問は少なかったように感じます↓

上のA~Dは実際に私が入力した選択肢を示していますが,青字部分は正答,赤字部分が誤答を示しているので,復習すべき問題を見つけ出すことは容易です。

例えば,文法問題のPart5で「comply with」や「in the hope that」といった表現が大変勉強になりました。

通勤中の車内というスキマ時間に解いたこともあって本番と決して同じ環境ではありませんでしたが,短い時間を有効活用して解くことができたので思いのほか取り組みやすかったですし,アプリの使い勝手も音源と解答ページを行き来しても入力内容が初期化されないので助かりました(アプリといっても,ダウンロードを必要とせず,ただ指定されたページにアクセスするだけという簡素なものです)↓

このとき,ページを完全に閉じてしまうとまた1からの入力となってしまうので,一度に終えられない場合は注意してください。

ページを閉じなければスマホ画面をOFFにしても記録は残り続けるため,私は2日かけてちょこちょこ入力しました。

「とっくん」と呼ばれるアプリを使って学ぶわけですが,一部,次ページが表示されるまでにやや長い時間がかかった以外には,そこまで挙動がおかしくなる現象は起こらず,問題なく学習できたように思います。

このアプリには有効期限が設けられており,次号が出るまでの間(最長2ヶ月弱)だけ使用できますが,音源自体はダウンロードして保存できるため,期限後も勉強はできますし特段不便だとも感じません。

回答の入力方法は3つから選べるのですが,スマホを使う場合は最初のタッチ式一択でしょう。

ストレスフリーで入力でき,瞬時に丸付けをしてもらうことができるはずです。

予想スコアも自動で算出されてくるので,良いスコアが出ると自分のモチベーションが上がります。

公式問題集のように予想スコア750~800点などと幅があるものではなく,770点などと1つが提示されてくるのも良い仕様と呼べるでしょう。

もちろん,アプリを使わずに手作業でマークを塗りつぶしていく学び方も可能です。

その場合,プラマガのサイズがTOEIC本番で配られる冊子に近いところとマークシートが付属しているところが便利に感じるでしょう。

1つ1つの問題に訳や解説が用意されていた他,本書全体の重要語句リスト(模試以外の内容も含む)も利用できるため,復習用として見たときも優秀です。

とっくんアプリを使ってフラッシュカード形式で学ぶこともできますが,その場合の使い勝手はいまいちで,私はあまり利用しませんでした。

ですが,アプリではこれ以外に「ハーフセット模試(全部で600問からなるデータベースの中からランダムで100問出題される)」と,次号のプラマガに収録予定の40問が解けるため,初めて使う方であれば最低2回分の模試が使えるといっても過言ではない豪華さです↓

短時間で自分の予想スコアを知ることができる全100問の模試は需要が多いでしょうし,リスニングやリーディングだけの模試も人によっては嬉しい機能でしょう。

収録されている問題の難易度も,私は適切だと感じました。

この他,ライティング講座やドクター英文法,そしてリスニング練習になるクロスワードパズル的な「Listening Fun Quiz」もあるので,ただ読んだり聴いたりするだけの教材ではありません。

是非ともプラマガの隅々まで目を通すようにして,楽しく学んでみてください!

まとめ

以上,リント社のTOEIC Testプラス・マガジンの持つ3つの魅力を中心に語ってきました。

それを箇条書きにしてみると,

- 普段とは異なる教材で英語の興味が沸く

- パート別対策も生の英語を中心に練習できる

- 最低でも2回分のオリジナル模試を解くことができる

という3つになります。

これらの魅力を持つ本書の定価は1599円(2024年1月号調べ)ですので,これまでに多くの教材をみてきた私の目にも大変コスパが高いものとして映りますが,みなさんはどう感じるでしょうか。

とりあえず1冊買って読んでみて,気に入れば年間購読(その場合,ライティング講座での添削がもれなく受けられたり,パート別特訓が行えたりする)に申し込むこともできますし,新たな模試を解くべくバックナンバーの中から複数冊購入することも可能です。

分量としては平日に普通のTOEIC対策をしつつ,週末にプラスマガジンを使うようにすれば,学習の質は明らかに向上するでしょう。

上に本書の目次例を示しましたが,コーナーの数が多いので飽きにくいですし,内容は1~2ヶ月かけて学ぶにも十分耐えうるボリュームで,問題が良質であることも含めて,本書から学べることは多いです。

こうして考えてみると,プラス・マガジンは大変コスパが高い1冊であり万人におすすめできる教材と呼べるでしょう。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。