今回は,第二外国語として英語を学ぶ方に向けた文法書である「ENGLISH GRAMMAR IN USE」を紹介したいと思います。

後で詳しく紹介しますが,高校で買わされたような文法書とは解説内容や練習問題の質の点で異なるため,かつて大学受験用の文法書を読んでみたものの途中で挫折してしまった苦い経験をお持ちの方にも,是非試していただきたい一冊です。

ちなみに,語学留学した際に学ぶテキストとして指定されることも多くなっている本書だけに,世界的に見たときにも信頼が置けます。

ここでは,実際のページをいくつか例に示しながら,本書の特徴と使い方についてまとめていくことにしましょう!

もくじ

ENGLISH GRAMMAR IN USEの特徴

概要

タイトルからすでに英語ですが,内容もすべて英語で書かれており,日本語を介さずに英文法を学ぶことができるところが大きな特徴です。

ボリュームは300ページ強とかなりの量があり,サイズは海外の参考書の例に漏れず,やや大き目になっています。

机に座って学ぶには便利である反面,持ち運びには不向きですが,それ用にタブレット上で使えるebookなるものが別にダウンロードできるので問題ありません(後述)。

読むのにある程度の英語力が必要ですが,今では簡単に英語翻訳も利用できることを考えると,基本的には指導者を必要とせずに独学できるところも特徴の1つと言えるでしょう。

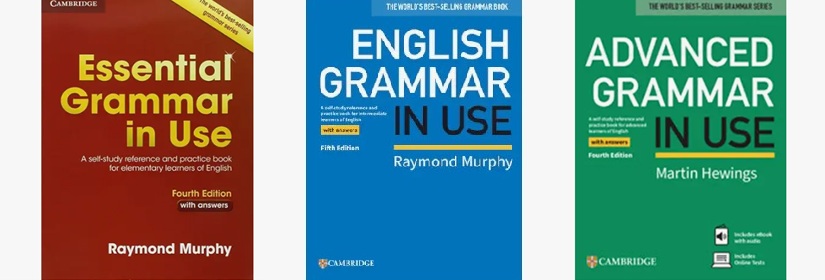

なお,本シリーズには複数種類が存在しており,例えば,初級者向けの「Essential Grammar in Use」という書籍や上級者向けの「Advanced Grammar in Use」などが利用でき,表紙の色で区別されます↓

- Essential Grammar in Use:赤い表紙で中学英語レベル(A1-B1)

- ENGLISH GRAMMAR IN USE:青い表紙で高校英語レベル(B1-B2)

- Advanced Grammar in Use:緑の表紙で上級者向け(C1-C2)

今回は,以下の中級レベルのものを例にみていきます↓

内容について

全部で145の文法項目について学ぶことができますが,それらは「Unit」と呼ばれる単位に分かれており,見開きで学習できるレイアウトも特徴の1つです。

左ページには文法についての解説と例文があり,右ページには練習問題が載っています↓

カラーのイラストが入っているところが楽しく,簡潔にまとめられた内容です。

Unit1では現在進行形(Present continuous)を扱いますが,本文を読むと

I am doing something=I started doing it and I haven't finished; I'm in the middle of doing it

などと説明されます↓

これを読んで,「なるほど!」と思える人は購入する価値があると言えるでしょう。

続いて5つほどの例文が登場しますが,例えば

Where's Mike?

という質問には

He's having a shower.

と答えなければなりません(he has a showerとしないようにとも書かれています)。

「haveは基本的に進行形にしない」などと中学校で教えられた方は,早速,高校英文法の洗礼を受けることになる問題です。

加えて,「Sometimes the action is not happening at the time of speaking.」という説明がなされ,「I 'm reading a really good book at the moment.」と電話中においても(今その瞬間に読書していなくても)切り出せるという話が続きました。

ちょうど昨日くらいに読み始めたけれどもまだ読み終わっておらず,読んでいる最中であることを電話ごしに相手に伝えるためには,このような表現を使わなければならないという説明ですが,現在進行形についてより深く理解できるきっかけとなるはずです。

これを応用すれば,他人に頼んで家を建ててもらっている場合において「We're building our own house.」と言えるようになるでしょう。

なお,同じ文法範囲を日本の参考書を使って学ぶ場合,「現在形の基本用法は,現に進行中または継続中の動作に用い,必ずしも発話時点で動作が行われているとは限らない。」といった説明の後,和訳付きの英文がいくつか登場する流れになります。

どちらが優れているわけではありませんが,英語を英語のまま理解できることにはそれなりの価値があることがわかるでしょう。

なお,右ページの練習問題には様々なタイプがあります。

イラスト問題からは現在進行形をより明確にイメージできましたし,次に来る文章を選ぶ文脈問題や,実際に動詞を進行形に変えて使ってみる問題もありました↓

Unit2で現在形を学び終えると,Unit3で再び現在進行形が登場し,現在形と比較しながら学び直しますが,このように図を用いて説明されると,英語ネイティブの感覚に近づいたように感じられます↓

このような学びを得られるUnitが,全部で145個もあるわけです。

やり終えた暁にはどのくらいのレベルに達しているのか想像もできないでしょう。

しかも,必要とあらばこの先にAdvancedレベルのものも利用できるわけです。

付録や追加問題

巻末にある付録では,間違いやすいポイントが詳しく解説されていました。

動詞の不規則形から始まり,時制や助動詞,短縮形やスペルについての話があった他,イギリス英語とアメリカ英語の違いに言及したページが参考になります↓

総仕上げに「Additional exercises」という名前が付けられている,複数の文法項目の知識が必要になる横断型の問題を解きますが,これまでのユニットの総復習という位置づけです↓

先の練習問題でもそうでしたが,全体を通しての問題量が多いので,具体的に問題を解くことで解説された内容の意味を真に理解していくことができます。

ebookの使い方

ENGLISH GRAMMAR IN USEではebookを利用することができます(ebook付きのものを購入した場合に限る)。

表紙の裏側にアクセスコードが載っているかと思いますが,Cambridge Oneのサイトに行きましょう。

まずは「Sign up」を行いアカウントを作ります。

名前の登録とメールアドレス,そしてパスワードを登録したらログインしますが,パスワードは大文字と小文字の他,@や‐(ハイフン)のような特殊文字まで含めないとエラーになりますので注意してください。

続けてアクセスコードを入力します。

書籍にある銀色部分をコインなどで削って,出てきた英数字を入力しましょう↓

3年間という有効期限付きですが,無事に使えるようになったはずです。

ebookでは本の内容をそのままウェブやスマホで利用できますが,主な機能は以下の通りとなっています↓

- 音声を聴く

- メモを取る・線を引く

- 解答を記入する・答えを見る

それぞれの機能は,画像に示した対応する番号のアイコンをクリックすることで利用できますが,これらのうち,①の音声はebookだからこそ利用できるもので,私が購入したものはイギリス英語で発音されるため,アメリカ英語に慣れた耳からすると新鮮です。

なお,再生速度は3段階で切り替えることができました。

②のメニューは,左下にあるツールバーのところから表示⇔非表示を切り替えられます。

③の上のものはワークシートで,下のものは解答となり,Key to Exerciseと同じ内容です。

ENGLISH GRAMMAR IN USEを使った勉強法

本書を用いた勉強法について,最後にまとめておくことにしましょう!

最初に断っておくと,Unit1から順番にやっていく必要はありません。

もちろん,全部を学ぼうとする強い意志があればその限りではないのですが,Contents(もくじ)をみて,苦手な文法項目から優先的に学ぶのがおすすめです。

なお,自分がどこを苦手とするのかいまいちわからない方は,巻末にある「Study guide」の問題を解いてみましょう↓

選択問題ですが,どれが答えかわからないときに右欄に示されているSTUDY UNITのところをみることで,弱点となる文法項目がわかる仕組みです。

問題を解いて,間違いが多かったところを1つずつ学んでいけばよいわけですが,Unitが決まった後の学習手順として以下の4つが提示されています↓

- 左ページの説明部分を読んで学ぶ

- 右ページの問題を解く

- 答え合わせをする

- 間違えた部分の解説を読み直す

解答部分に解説はありませんが,それまでに結構な量を学んできていますから十分に役に立つでしょう。

なお,e-bookを使って学んでいる場合は発音を聴いてから音読してみるのがおすすめですし,書籍版でも間違えた問題にはチェックを付けておき,数日後にやり直すようにしてください。

まとめ

以上,第二外国語として英語を学ぶ方が文法を学ぶ際にぴったりなENGLISH GRAMMAR IN USEのレビューでした。

学習者のレベルに応じて3つの難易度から選べて,解説は明快で,日本語の参考書にありがちな堅苦しい内容が少なく,独学するのに向いています。

豊富な練習問題には解答が付いており,解説はないものの,答えさえわかれば十分用に足るものでしょう。

また,同じ文法項目が複数の章にまたがって登場することもあり,様々な知識が繋がり合うことによって理解をより深められるはずです。

付録や追加問題,さらには多機能なebookも併用して,文法力の方を伸ばしていってください。

特に,イギリス英語とアメリカ英語の違いについてまとめたページや,発音におけるイギリス訛りは新鮮に感じられるはずです。

本書で学ぶことで,英国人の発想を学んだり,英文を読むこと自体に慣れられるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。